在器官移植领域,血型相容性始终是决定手术可行性的首要关卡。传统医学理论认为,ABO血型系统必须严格匹配才能进行肾移植,但随着医学技术的突破,B型血患者通过特殊处理接受A型供肾已成为可能。与此AB型血患者作为"万能受血者",理论上可接受所有血型供体,但在实际医疗实践中却面临着独特的等待困境。这种医学进步与资源短缺的矛盾,折射出当代移植医学发展的复杂图景。

血型相容性的医学基础

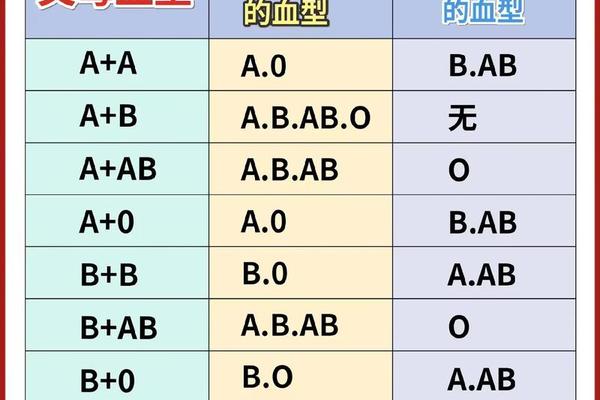

ABO血型系统的生物学机制决定了移植器官的免疫排斥风险。人体红细胞表面的A/B抗原不仅存在于血液系统,更广泛分布于肾脏内皮细胞表面。当供受体血型不匹配时,受体内预存的天然抗体会立即攻击移植器官,导致超急性排斥反应。例如B型血个体携带的抗A抗体,会直接破坏A型供肾的血管内皮细胞。

这种免疫屏障的突破始于21世纪初的脱敏技术。通过血浆置换清除特异性抗体、利妥昔单抗抑制B细胞活性、配合强化免疫抑制方案,成功实现了跨血型移植。我国华西医院2016年完成的14例ABO血型不相容移植案例显示,经个体化预处理后,受体抗体效价可降低至安全阈值(≤1:16),术后两年移植物存活率达92.3%。这标志着血型不再是绝对禁忌,但需要精密的风险评估体系支撑。

AB型患者的等待困境

理论上AB型作为"万能受血者"具有天然优势,但现实中的器官分配机制却形成特殊悖论。我国分配系统采用分级匹配原则,虽然AB型可接受所有血型供体,但AB型供体仅能服务于同型受体。统计数据显示,AB型供体仅占捐献总量的4-6%,导致该血型群体面临"理论优势与实际劣势"并存的局面。

来自郑州人民医院的临床数据显示,AB型患者平均等待时间为6-12个月,虽短于O型的2-4年,但仍显著高于预期。这种现象源于分配系统的动态平衡机制——当AB型供肾出现时,系统会优先满足大量积压的AB型受体需求,而其他血型供体向AB型转移的比例受制于地域调配效率。广州中山三院的案例表明,通过优化跨区域调配机制,AB型等待时间可缩短至5个月,但需要完善的物流体系支持。

跨血型移植的技术突破

脱敏技术的成熟正在改写移植医学的规则。约翰斯·霍普金斯大学2016年突破性研究证实,经过抗体清除和免疫重建的跨血型移植患者,8年存活率(76.5%)显著优于传统配型等待群体(62.9%)。这种技术通过双重滤过血浆置换清除IgM/IgG抗体,配合CD20单抗靶向清除B细胞,建立临时性的免疫耐受窗口。

但技术突破伴生新的医学挑战。脱敏治疗使移植费用增加约30%,术后需要终身服用强效免疫抑制剂,感染风险较传统移植提高2-3倍。韩国2016年健保数据分析显示,跨血型移植患者的远期心血管疾病发生率比常规移植高18%,这要求临床必须建立更精细化的风险评估模型。

优化等待时间的策略

配对交换系统的引入为血型障碍提供了创新解决方案。斯坦福大学开发的全国换模型,通过构建"供体-受体链"实现资源最优配置。例如A型供体→B型受体与B型供体→A型受体的闭环交换,理论上可使移植数量提升10%。上海仁济医院的实践表明,结合直接交换与尸体肾优先权的间接交换,O型患者等待时间可从4年缩短至2年。

活体捐献网络的建立正在改变游戏规则。美国"共享希望"计划通过构建5000人规模的活体捐献数据库,使AB型患者匹配效率提升40%。我国广西医科大学第二附属医院年手术量突破千例的经验显示,建立省级活体捐献协调中心,可将AB型平均等待时间控制在8个月以内。

未来发展方向

基因编辑技术的突破可能彻底改变血型障碍。2024年《自然·生物技术》报道,通过CRISPR-Cas9敲除供肾ABO基因,已在大鼠模型实现跨血型移植的长期存活。人工智能配型系统的应用也在加速发展,北大医疗大数据中心开发的预测模型,可将器官匹配准确率提升至93%。

政策层面的创新同样关键。建议建立全国统一的器官调配数字平台,实行血型动态平衡算法。参考韩国经验,对AB型供体实施跨区域优先调配机制,同时加大对脱敏治疗的政策性补贴。在规范方面,需要建立跨血型移植的标准化操作流程,完善术后20年随访数据库建设。

器官短缺与技术进步始终在博弈中推动医学发展。从严格的血型匹配到智能化的资源调配,从被动的等待到主动的免疫调控,每一次突破都在重塑生命延续的可能性。但技术的跃进必须与考量、资源公平性形成平衡,这需要临床医学、政策制定和社会支持的协同进化。当AB型患者等待时间从数年缩短至数月,当跨血型移植从个案成为常规,我们看到的不仅是医学的进步,更是人类对抗生命限制的智慧光芒。