血型作为人类遗传特征的一部分,不仅与健康、性格等特质相关,近年来更因“血型智商论”成为公众关注的焦点。从父母血型组合如何决定孩子的血型,到不同血型是否与智商存在必然联系,这些问题既涉及遗传学的基本规律,也触及科学界尚未完全解开的谜题。本文将从血型遗传机制、血型与智商的关联性研究,以及后天环境的影响等多个维度展开分析,试图在现有科学证据与争议之间寻找平衡。

一、血型遗传的生物学逻辑

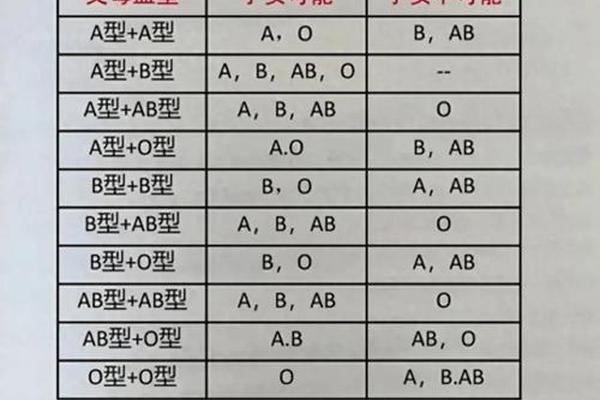

血型由基因决定,遵循孟德尔遗传规律。ABO血型系统中,A和B为显性基因,O为隐性基因。例如,若父母一方为A型(基因型为AA或AO),另一方为O型(基因型为OO),孩子可能遗传A或O型。若父母一方为AB型,另一方为O型,孩子可能为A型或B型。A型血孩子的出生需满足父母至少一方携带A基因,具体组合包括:A×A、A×B、A×O、AB×O等。

值得注意的是,血型组合并非完全决定孩子的智力水平,但一些研究认为,某些血型组合可能通过遗传优势间接影响智商。例如,父母均为O型血时,孩子通常具有更强的记忆力和逻辑思维能力;而A型与O型组合的孩子可能在专注力上表现突出。

二、血型与智商的关联性研究

关于血型与智商的关系,学界存在不同观点。剑桥大学2021年的一项研究对多名儿童进行跟踪调查,发现AB型血儿童的平均智商最高,其次是O型、A型和B型。研究指出,AB型血个体兼具A型血的严谨性和B型血的创造力,大脑灰质区域更大,逻辑分析能力更强。O型血因海马体含量高,记忆力和模仿力突出,而B型血则因感性思维占主导,在平均智商排名中垫底。

这一结论并非绝对。美国遗传学家莱文斯2024年的研究显示,O型血儿童的平均智商高于AB型,且老年期认知衰退风险更低。这种差异可能与研究样本的文化背景、测试方法有关。例如,亚洲地区AB型血人口比例仅9%,而欧美国家更低,样本量差异可能影响统计结果。

三、后天因素对智商的塑造作用

尽管遗传因素为智商奠定了基础,但后天环境的影响不容忽视。早期教育被认为是关键变量:婴幼儿时期接受丰富感官刺激的孩子,其神经元连接更密集,学习能力更强。例如,语言启蒙期的互动频率与儿童词汇量呈正相关,而逻辑游戏能显著提升空间推理能力。

家庭环境同样重要。日本学者发现,高智商儿童的家庭普遍具有以下特征:父母参与度高、鼓励探索式学习、提供稳定的情感支持。相反,高压教育可能抑制创造力,导致“高智商低成就”现象。营养摄入(如Omega-3脂肪酸)、睡眠质量等生理因素也会通过影响大脑发育间接作用于智商。

四、争议与科学局限性

“血型智商论”的争议源于研究方法的不确定性。例如,日本学者古川竹二1927年的研究仅基于30人的样本,且结论被用于军国主义宣传,科学性存疑。现代研究虽采用更大样本,但测试工具(如韦氏量表)的文化偏差、血型分类的简化(未考虑Rh因子)等问题仍受质疑。

智商定义的复杂性削弱了血型单一因素的影响力。智商测试通常涵盖逻辑、语言、空间等维度,而不同血型可能在不同子项中表现差异。例如,B型血儿童在艺术领域的创造力可能未被传统测试充分衡量。

五、未来研究方向与建议

针对现有研究的不足,未来可从以下方向突破:一是开展跨文化、跨种族的大规模队列研究,控制环境变量;二是结合基因组学技术,分析血型基因与其他智力相关基因(如CHRM2、BDNF)的交互作用;三是开发多维智商评估体系,减少文化偏见。

对家长而言,理性看待血型的作用至关重要。与其过度关注遗传优势,不如通过亲子共读、思维训练游戏(如《疯狂大脑思维训练营》中的空间推理题)等方式激发潜能。社会层面需加强科普,避免“血型决定论”演变为新型歧视。

血型与智商的关系如同一张交织着遗传密码与环境线索的复杂网络。现有证据表明,AB型和O型血可能在认知能力上具有统计学优势,但这种差异远未达到决定性程度。智商的最终表现是基因、教育、营养、社会支持等多因素协同作用的结果。科学界需以更严谨的方法探索这一领域,而公众则应摒弃简单化的因果联想,以更开放的心态理解人类智慧的多样性。