在当代社会,随着婚育健康意识的提升,夫妻血型组合对生育的影响逐渐受到关注。当丈夫为O型血、妻子为A型血的组合进入备孕阶段时,ABO血型系统的遗传规律和潜在风险成为需要科学认知的重要议题。这种血型组合可能引发的新生儿溶血症,虽总体发生率较低,但医学监测和干预措施仍不可或缺。本文将从遗传机制、临床风险、检测技术及社会认知等维度,深入探讨该血型组合的特点与应对策略。

血型遗传规律与溶血风险

ABO血型系统遵循显性遗传法则。O型血的基因型为OO,而A型血的基因型可能为AA或AO。当O型丈夫(OO)与A型妻子(AA/AO)生育时,子女的血型将呈现A型或O型,其中A型概率为75%,O型为25%。这种遗传规律决定了胎儿红细胞可能携带A抗原,而O型母亲体内缺乏该抗原,从而形成母婴血型不合的基础。

血型不合引发的溶血风险源于免疫反应机制。若胎儿红细胞通过胎盘进入母体循环,母体免疫系统可能产生抗A抗体(IgG型)。这些抗体再次通过胎盘攻击胎儿红细胞,导致红细胞破裂和胆红素升高。研究显示,ABO血型不合的妊娠中,实际发生溶血的概率仅为2-2.5%。这与胎盘屏障的保护作用密切相关——母体产生的抗体多为大分子IgM型,难以穿透胎盘。即使少量抗体进入胎儿体内,新生儿黄疸等轻度症状也可通过蓝光照射等常规手段有效控制。

血型检测的复杂性认知

临床实践中,血型检测误差可能引发误判。例如某案例中,O型丈夫与“A型”妻子生育B型子女,最终基因测序揭示妻子实为罕见的ABw亚型,其B抗原表达微弱导致常规血清学检测误判。类似情况还可见于婚检与孕期检测结果矛盾的情形,此时需通过交叉配血、基因测序等金标准复核。

检测误差的风险源多样:低温环境可能增强冷凝集效应,免疫缺陷患者抗体效价下降,新生儿血型抗原发育不全等均会影响结果准确性。建议采用试管法替代玻片法检测,并联合正反定型验证。对于特殊案例,如多次输血史或自身免疫性疾病患者,需结合分子生物学技术进行基因分型。

孕期管理与医学干预策略

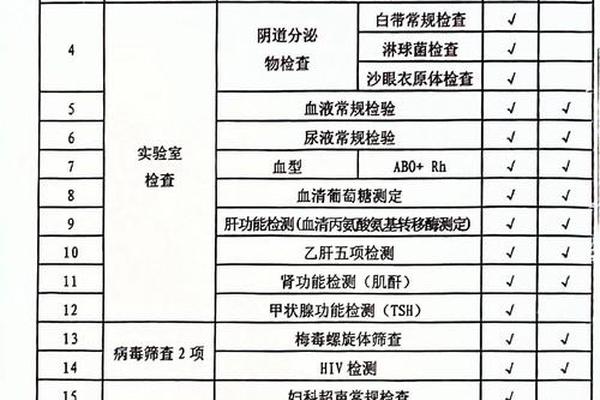

产前监测体系已形成标准化流程。首次产检时需进行ABO抗体效价检测,当效价≥1:64时提示溶血风险升高。动态监测中,超声可发现胎儿水肿、肝脾肿大等溶血特征。值得注意的是,ABO溶血极少导致胎儿宫内死亡,这与Rh溶血具有本质区别。临床数据显示,90%的ABO溶血患儿仅表现为黄疸,且出生后72小时内注射免疫球蛋白可显著降低重症发生率。

对于高危孕妇,中西医结合干预展现独特优势。中药茵陈蒿汤等方剂可通过调节母体免疫状态降低抗体效价,而孕晚期血浆置换术能直接清除循环抗体。值得强调的是,首胎生育至关重要——初孕时母体致敏程度低,而反复流产可能加剧免疫应答强度。

社会认知与科学传播挑战

公众对血型遗传仍存在认知误区。部分群体将血型视为亲子关系的绝对证据,却忽视了基因突变、顺式AB现象等特殊遗传机制。例如顺式AB型个体可同时传递A、B基因给子代,导致O型与AB型父母生育B型子女。此类生物学特性需要通过科普教育强化认知,避免家庭信任危机。

医疗机构需建立多维度沟通机制。除遗传咨询门诊外,可借助新媒体平台传播血型科学知识。某医院开展的“血型探秘”公益讲座,通过现场演示抗原-抗体反应实验,使受众直观理解溶血机制,有效提升了高危夫妇的依从性。

O型与A型血夫妻的生育风险总体可控,但需要系统化的医学管理。从遗传咨询、精准检测到围产期干预,现代医疗体系已形成完整解决方案。未来研究应聚焦于三方面:一是开发快速基因分型技术以识别罕见血型亚型;二是建立区域性溶血病例数据库,优化风险评估模型;三是探索基因编辑技术在预防Rh阴性血型致敏中的应用前景。只有通过科技创新与科学普及的双轮驱动,才能实现优生优育的最终目标。

该血型组合夫妇应主动进行孕前检查,选择具备血型基因检测能力的医疗机构,并保持与产科医生的充分沟通。社会层面需消除“血型决定论”的认知偏差,用科学理性构建健康生育观。随着精准医学的发展,血型系统的奥秘将得到更全面揭示,为人类繁衍提供更坚实保障。