在人类复杂的免疫系统中,血液的相容性始终是医学领域的重要课题。A型血作为ABO血型系统的第二大群体,其红细胞表面携带A抗原,血浆中则存在抗B抗体,这一双重特性决定了其在输血中的特殊地位。从临床实践到分子机制,A型血的输血规则既遵循免疫学的基本原理,也受到亚型差异和现代生物技术的深刻影响。本文将围绕A型血抗原的生物学特性、输血相容性规则及其科学依据展开系统性分析,并探讨未来研究的可能方向。

一、抗原与抗体的免疫学基础

A型血的核心特征在于红细胞表面的A抗原。根据抗原A的分子结构,其由H抗原经α-1,3-N-乙酰氨基半乳糖转移酶催化形成,这一过程由ABO基因的IA等位基因调控。抗原A的糖脂结构使其能够被免疫系统特异性识别,而血浆中的抗B抗体则通过识别外来B抗原触发溶血反应。这种抗原-抗体的“锁钥关系”构成了输血相容性的基石。

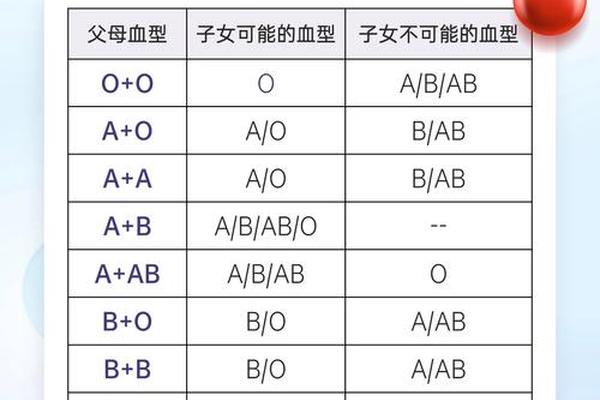

在输血过程中,若供血者的红细胞抗原与受血者的血浆抗体发生冲突,将导致严重的凝集反应。例如,A型受血者若输入B型血,抗B抗体会迅速攻击B抗原,引发补体系统激活和红细胞溶解。输血的首要原则是避免抗原与抗体的直接对抗。这一机制解释了为何A型血仅能接受A型或O型血液——O型红细胞无A、B抗原,可规避A型血浆中的抗B抗体攻击。

二、亚型对输血相容性的影响

A型血并非单一类型,其亚型差异显著影响临床输血的安全性。最常见的A1和A2亚型中,A1型红细胞同时表达A和A1抗原,而A2型仅表达弱化的A抗原。这种抗原强度的差异可能导致血型检测误判:约1%的A2型可能被误归类为O型,造成输血错误。例如,若将A2型血液误输给O型患者,尽管红细胞抗原较弱,但血浆中的抗A1抗体仍可能引发迟发性溶血反应。

亚型间的兼容性也需特别关注。A2型个体血清中可能含有抗A1抗体,若输入A1型血液,可能引发轻度溶血。在临床输血前需进行交叉配血试验,即使同为A型血,也需验证亚型相容性。这一要求凸显了传统ABO分型的局限性,提示未来需开发更精细的亚型检测技术。

三、同型优先与紧急输血的权衡

理想情况下,输血应严格遵循同型原则。A型受血者接受A型血液时,抗原-抗体完全匹配,安全性最高。在创伤大出血等紧急情况下,O型血常作为“万能供血者”被使用。需强调的是,O型血浆中仍含有抗A和抗B抗体,若大量输入,可能引发受血者红细胞溶解。研究显示,输入超过2单位的O型全血时,A型受血者的溶血风险显著升高。现代临床更倾向于使用去除了血浆的O型洗涤红细胞,以降低抗体浓度。

对于AB型血浆的应用争议也值得关注。虽然AB型血浆不含抗A、抗B抗体,理论上可输注给任何血型患者,但其红细胞携带A、B抗原的特性限制了全血使用的可能性。这提示输血策略需根据血液成分(全血、红细胞悬液或血浆)进行动态调整。

四、抗原重组技术的前沿探索

近年来,基因编辑技术的发展为血型抗原改造提供了新思路。例如,通过转染α-1,3-N-乙酰氨基半乳糖转移酶基因,可诱导O型红细胞表达A抗原,从而制备“人工A型血”。这种抗原重组技术不仅能缓解血源短缺,还可避免异体输血中的免疫排斥风险。该技术仍面临表达效率低和安全性验证不足的挑战。

另一方向是通过糖基修饰弱化抗原免疫原性。实验表明,使用酶解法去除红细胞表面部分A抗原表位,可降低其与抗A抗体的结合能力,从而扩展O→A输血的适用范围。此类研究为开发通用型血液制品提供了理论支持,但临床转化仍需长期评估。

A型血的输血相容性规则是免疫学原理与临床实践结合的典范。从抗原-抗体相互作用的分子机制,到亚型差异的临床影响,再到紧急输血的利弊权衡,每一步决策都需建立在严谨的科学依据之上。随着抗原重组技术的突破,未来可能实现按需定制血型抗原,从根本上解决血源匹配难题。建议加强以下研究方向:1)开发快速准确的亚型检测设备;2)优化基因编辑技术以实现规模化生产人工血细胞;3)建立动态输血风险评估模型。唯有将基础研究与临床需求深度融合,才能推动输血医学迈向更高安全性与精准性。