在东亚文化圈中,血型与性格、智力的关联性话题始终占据着大众心理学的讨论中心。A型血常被贴上"谨小慎微""完美主义"的标签,而AB型血则被冠以"聪明血"的称号。这些看似趣味性的归类背后,既有文化传播的推波助澜,也折射出人类对自我认知的永恒追问。当我们剥离流行文化的滤镜,以科学视角重新审视这些命题时,会发现真实与虚构的界限远比想象中更为微妙。

A型血的心理特征与行为模式

在血型性格学说中,A型血群体被描述为典型的"秩序守卫者"。日本学者古川竹二1927年的研究认为,A型血人具有顺从、克制的特征。这种认知在后续文化传播中逐渐演变为"谨慎敏感""规避风险"的群体画像。有研究显示,A型血人群在面对压力时皮质醇水平升高的持续时间更长,这可能强化了其"易焦虑"的刻板印象。

但现代心理学研究对此提出质疑。黄峰香等人1987年对493名医学生的EPQ人格测试显示,A型血与特定气质类型并无统计学相关性。Kenneth等学者2002年对加拿大大学生的人格五因素测验也证实,血型与神经质等维度不存在显著关联。这些研究提示,所谓A型血的"惧怕"特质更多是文化建构的产物,而非生物学决定的结果。

值得注意的是,社会期待效应在血型标签传播中起着重要作用。当个体反复接收"A型血应该谨慎"的心理暗示时,可能无意识地调整行为模式以符合群体期待。这种现象在日本职场表现得尤为明显,部分企业在招聘时会隐性筛选血型。这种社会心理机制使得血型标签逐渐演变为自我实现的预言。

AB型血的智力优势溯源

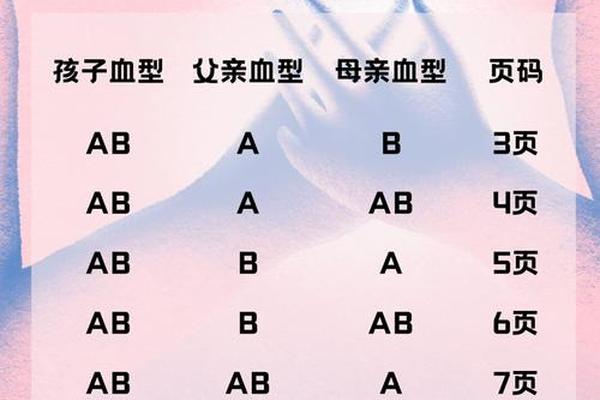

AB型血被称为"聪明血"的说法起源于日本上世纪70年代的智商测试。有数据显示,东京大学学生中AB型血占比达10.3%,显著高于日本人口平均9%的比例。这种统计学差异被放大传播后,形成了AB型血群体智力超群的民间认知。

从生物学视角看,AB型抗原系统确实具有特殊优势。其红细胞表面同时存在A、B两种抗原,血浆中缺乏抗A、抗B抗体。这种免疫特征使得AB型血个体在应对某些病原体时可能具备更强的适应性。斯坦福大学2014年的研究推测,这种免疫优势可能间接影响神经系统的发育效率。但该假说至今未获得直接证据支持。

心理学领域对AB型血的认知优势存在争议。2005年台湾学者对2681人的调查显示,AB型血在逻辑推理测试中平均得分较高,但在创造力维度表现平平。而2011年中国的街头献血者研究则发现,AB型血人群在抗压能力测试中得分最低。这些矛盾数据表明,将智力优势简单归因于血型缺乏科学严谨性。

科学争议与文化影响

血型决定论在学术界长期受到批判。2002年张仁伟等人的系统回顾指出,中国心理学教材自1963年起就持续否定血型与性格的必然联系。日本绳田健悟团队2012年对万名日美被试的研究更是明确结论:血型与性格不存在可验证的关联。这些研究共同指向一个结论:血型标签是伪科学包装的刻板印象。

但文化传播机制赋予了血型学说顽强生命力。渡边淳一1970年代小说《血液型的奥秘》的流行,使得血型性格说在日本完成从学术假说到大众文化的蜕变。这种传播模式与中国属相文化、西方星座文化具有相似的社会心理基础——人类对复杂人性的简化归类需求。统计显示,85%的日本青年在择偶时会参考对方血型,这种文化惯性远超科学论证的影响力。

神经科学的最新研究为破解迷思提供新思路。fMRI扫描显示,当被试得知"血型性格描述"时,前额叶皮层激活模式与接受星座描述时高度相似。这说明血型标签的心理暗示作用机制,本质上与其它伪心理学分类法无异。这种神经层面的证据,为解构血型决定论提供了生物学依据。

重构认知的科学视角

当我们剥开血型标签的文化外衣,会发现性格与智力的形成机制远比单一生理指标复杂。遗传学研究证实,性格特质受多基因调控,仅5-HT转运体基因就与神经质维度存在强相关。而智力发展更是涉及突触可塑性、髓鞘化程度等复杂神经生物学过程,这些都与ABO抗原系统无直接关联。

环境因素的调节作用不容忽视。蒙特梭利教育实验证明,丰富的认知刺激可使儿童智商提升20%,这种改变幅度远超血型可能带来的微小差异。日本学者菊地指出,过分强调血型差异会造成"认知隧道效应",忽视个体发展的多元可能性。这种警示在当代教育领域尤为重要。

未来研究需要突破样本局限。现有血型研究多集中于东亚人群,缺乏跨文化对照。瑞典隆德大学正在进行的跨国追踪研究,试图分离文化背景与生理因素的交互影响。这种大样本、长周期的实证研究,或将最终解开血型迷思的科学真相。

血型标签的流行,折射出人类简化认知世界的本能冲动。从A型血的"谨慎焦虑"到AB型血的"聪明"称号,这些文化建构的群体画像,本质上是将连续光谱的人性特质强行离散化的尝试。科学证据反复证明,性格与智力的形成是遗传、环境、教育共同作用的动态过程,任何单一因素决定论都难免陷入认知误区。

对于公众而言,既要理解血型文化的社会心理价值,也要保持科学理性的批判精神。教育工作者应引导青少年认识个体发展的无限可能,而非困囿于生理标签的狭隘框架。学术界则需要继续深化跨学科研究,用更精细的神经生物学证据解构传统迷思。唯有建立在这种科学认知基础上的自我理解,才能真正释放人性的完整潜能。