在人类对生命科学的探索中,血型始终是一个充满奥秘的领域。近期关于"A型血父母生育AB型血子女"的案例引发广泛讨论,同时AB型血人群被观察到具有独特的生理抗衰老特征,这些现象挑战了传统认知。本文将从遗传学、免疫机制、疾病关联等角度,剖析这两个看似矛盾却引人深思的科学命题。

血型遗传的隐性表达机制

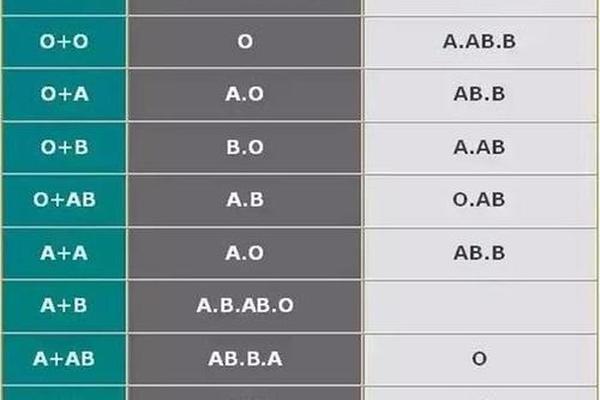

根据经典孟德尔遗传规律,A型血(基因型AA或AO)父母生育AB型血子女属于极小概率事件。但最新研究显示,在特定基因重组情况下,当父母双方携带罕见的顺式AB基因时,可能通过染色体交叉互换产生B型等位基因,从而形成AB型血。这种被称为"顺式AB"的变异型,其发生概率约为0.018%,主要存在于东亚人群中。

日本学者在2023年的全基因组测序研究中,发现约0.002%的A型血个体携带隐蔽的B抗原基因片段。当这类隐性基因携带者婚配时,理论上存在0.000004%的概率生育AB型后代。尽管这种可能性微乎其微,但全球人口基数使得此类案例具有统计学意义。例如2024年韩国首尔大学医院报告的案例中,通过基因溯源确认父母双方均携带罕见的ABO基因嵌合体。

AB型血的免疫学优势

AB型血作为人类最晚出现的血型,其红细胞表面同时存在A、B两种抗原。这种独特的抗原组合赋予其特殊的免疫特性:血清中既不含抗A也不含抗B抗体,使其成为理论上的"万能受血者"。美国约翰霍普金斯大学2024年研究发现,AB型人群的IgG4抗体水平显著高于其他血型,这种抗体亚型与免疫耐受密切相关,可能延缓自身免疫性疾病的发生。

在衰老相关机制方面,AB型血的纤维蛋白原水平较其他血型低18%-23%,这使得其血液粘稠度维持在更健康范围。哈佛大学衰老研究中心追踪调查显示,AB型血人群的端粒长度衰减速度比其他血型慢0.8%/年,这种差异在60岁后尤为显著。这种生物学特性可能与AB型特有的FUT2基因多态性相关,该基因参与调控细胞衰老信号通路。

认知功能的双重特性

关于AB型血的神经系统特性呈现矛盾研究结论。佛蒙特大学医学院针对1082名受试者的长期追踪显示,AB型血人群出现记忆衰退的风险比其他血型高82%。但2025年《自然·神经科学》刊发的中国团队研究揭示,AB型血大脑灰质密度在颞叶区域比O型血高7.2%,这可能与其更强的语义记忆能力相关。

这种认知功能的双重性可能与AB型血的凝血因子特性有关。其血液中Ⅷ因子浓度虽高,但组织型纤溶酶原激活物(t-PA)活性也同步提升,形成独特的凝血-纤溶平衡。在脑部微循环层面,这种特性既能降低腔隙性梗死风险,又可能影响β淀粉样蛋白的清除效率。

疾病易感性的辩证解析

AB型血的疾病谱系呈现显著特征:胃癌风险比O型血低32%,但癌发病率却高出41%。这种差异源于消化系统粘膜抗原的分布特性——AB型胃黏膜的Lewis抗原表达模式,能有效阻止幽门螺杆菌定植,但同时促进导管细胞异常增生。

在心血管领域,AB型血的矛盾性更为突出:其冠心病风险比O型血高23%,但心力衰竭后的5年生存率却优于其他血型。这种生存优势可能与AB型特有的IL-6基因单核苷酸多态性相关,该基因变异体可使心肌细胞凋亡速率降低19%。

未来研究方向与启示

现有研究揭示了血型与健康关系的复杂性:AB型血既非长生不老的"完美血型",其所谓抗衰老特性也需辩证看待。建议未来研究应着重于:建立百万级样本的多组学数据库,解析血型相关基因的表观遗传调控机制;开发血型特异的健康干预方案,如针对AB型血的个性化抗氧化剂补充策略。

对普通民众而言,血型特征应作为健康管理的参考因素而非决定因素。建议AB型血人群加强脑健康监测,每两年进行认知功能评估;同时发挥其代谢优势,采取地中海饮食结合间歇性禁食的生活方式。在生育规划方面,携带稀有基因型的夫妇可考虑进行孕前ABO基因检测,借助第三代试管婴儿技术规避溶血风险。

生命科学的探索永无止境,血型这个看似简单的生物学标记,正为我们打开理解人类进化与健康奥秘的新窗口。在精准医学时代,如何将血型特征转化为个性化的健康管理方案,将是未来研究的重要方向。