人类对血液的探索贯穿了医学发展史。在古装剧中,"滴血认亲"的桥段常引发观众对血缘关系的遐想,现实中A型血女性与B型血男性的结合却可能因血型差异导致新生儿溶血风险。这种看似矛盾的生物学现象,正是ABO血型系统复杂性的真实写照。揭开血液相容性的面纱,需要从分子机制到临床实践的全面解读。

血型系统的生物学基础

ABO血型系统的奥秘源于红细胞表面的糖蛋白结构差异。1900年兰德斯泰纳发现,人类红细胞表面存在两类特异性抗原——A抗原和B抗原,这种差异由9号染色体上的ABO基因决定。A型血个体的红细胞携带A型糖基转移酶,催化形成N-乙酰半乳糖胺末端;B型血则通过半乳糖转移酶生成半乳糖末端;O型血缺乏这两种酶活性,仅保留前体H抗原。

这种抗原差异直接影响血浆中的抗体构成。进化赋予人类天然抗体机制:A型血清含有抗B抗体,B型血清含有抗A抗体,O型血同时具备两种抗体,而AB型血清则完全缺乏。这种"抗原-抗体镜像关系"形成生物学防火墙,当异种抗原入侵时,免疫系统会立即启动凝集反应。例如输入B型血给A型患者,抗B抗体将与B抗原结合,引发补体级联反应导致红细胞溶解。

凝集反应的分子机制

抗原抗体结合的本质是糖蛋白的立体构象匹配。A抗原的N-乙酰半乳糖胺与抗A抗体的抗原结合部位形成氢键网络,B抗原的半乳糖基团则通过疏水作用与抗B抗体结合。这种特异性识别具有极高的空间选择性,实验显示即使将A抗原的乙酰基去除,其与抗体的结合能力会下降90%以上。

红细胞膜的特殊构造加剧了凝集反应的破坏性。每个红细胞表面约含200万个ABO抗原位点,这些抗原通过糖脂锚定在细胞膜双层结构中。当抗体交联多个抗原时,会引起膜结构的机械应力失衡。研究证实,抗A抗体可使A型红细胞膜表面形成直径约30nm的孔洞,导致细胞渗透压失衡而破裂。这种级联反应在10ml异型输血时即可引发明显症状,超过200ml则可能致命。

传统认知的现代解构

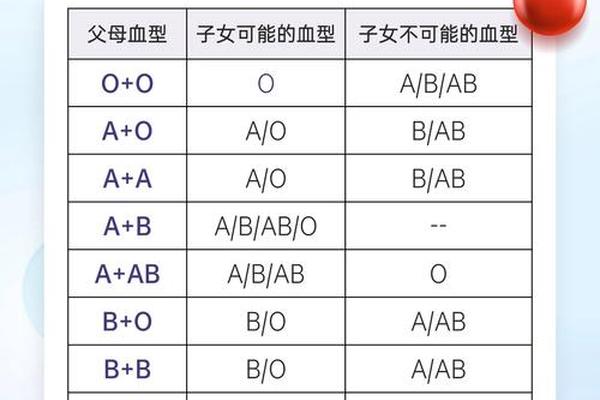

滴血认亲"作为延续千年的民俗实践,其科学谬误在分子生物学时代显露无遗。合血法依赖的血型相容性原理,本质上只能验证供受体ABO血型是否相同。将A型与B型血液混合时,抗A、抗B抗体的双重作用会产生肉眼可见的凝集块,但这种反应与遗传关联性完全无关。统计显示,中国ABO血型分布中O型占41%、A型28%、B型24%、AB型7%,同血型人群基数庞大,仅凭血液融合判断亲缘关系缺乏统计学意义。

现代DNA鉴定技术揭示了血液更深层的遗传密码。ABO基因位于9q34.1-q34.2区域,包含7个外显子,其单核苷酸多态性(SNP)决定了抗原类型。通过检测rs8176719、rs8176746等位点,可精准判定个体血型遗传信息。研究发现,0.1%人群存在ABO亚型变异,如A2型、B3型等,这些特殊血型可能产生异常的血清学反应。这解释了为何偶有父母与子女ABO血型看似"不符",实则源于基因表达的复杂性。

临床输血的免疫考量

交叉配血试验的建立标志着输血医学的成熟。该试验通过主侧(供体红细胞+受体血清)和次侧(受体红细胞+供体血清)双重验证,确保输血安全。以B型供血者为例,若主侧不凝集说明受体血清无抗B抗体,次侧凝集则提示供体血清中的抗A抗体与受体A抗原反应,由此可推断受体为AB型。这种精细化的检测手段使输血死亡率从20世纪初的25%降至0.003%以下。

Rh血型系统为临床带来新的挑战。当Rh阴性母亲孕育Rh阳性胎儿时,胎红细胞通过胎盘渗漏可能诱发母体产生抗D抗体,导致新生儿溶血病。这种情况在ABO血型不合时反而较少发生,因为ABO抗体主要为IgM型,无法通过胎盘屏障。现代产前筛查通过抗体效价检测和胎儿红细胞抗原分型,可有效预防此类免疫性溶血。

血液相容性的本质是生物分子间的精确识别。从ABO抗原的糖基化差异到交叉配血的免疫验证,人类用百年时间解开了血型系统的密码。当前研究正朝着分子模拟抗体、通用型人工血液等方向突破。未来,基因编辑技术可能重塑血型格局,而现阶段严守输血规范仍是保障医疗安全的核心。当科学照亮传统迷雾,我们得以在生命密码的迷宫中,找到守护健康的金钥匙。