血液作为生命的载体,其奥秘不仅体现在生理功能上,更隐藏在ABO与Rh血型系统的遗传密码中。AB+型血作为ABO系统中的“双重抗原携带者”与Rh系统的“阳性表达者”,既是医学输血领域的特殊存在,也是遗传学、免疫学研究的焦点。从临床救治到疾病易感性,从人群分布到文化隐喻,这一血型的复杂性远超常人想象。本文将深入剖析AB+型血的生物学本质及其对人类健康的多维度影响。

AB+型血的遗传密码

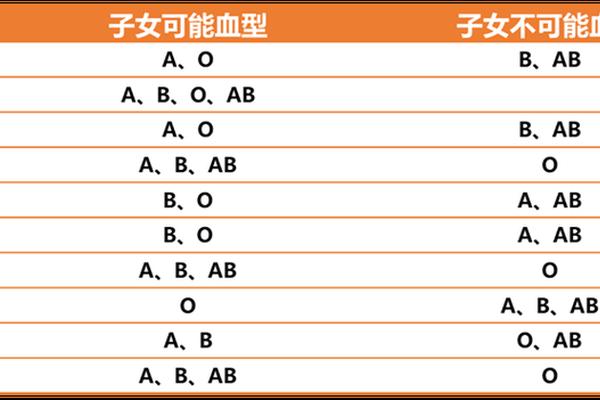

AB+型血的本质是ABO血型系统与Rh血型系统的双重叠加。在ABO系统中,IA和IB两个共显性等位基因共同作用,使红细胞表面同时表达A、B两种抗原,而血清中不产生抗A或抗B抗体。这种基因型源自父母双方的显性遗传:若父母分别为A型(IAi)与B型(IBi),或一方为AB型,子女才可能携带IAIB基因组合。值得注意的是,全球仅4%的人群属于AB型。

Rh系统的阳性特征则由D抗原决定,受1号染色体上RHD基因调控。约85%的欧美人群及99.7%的亚洲人群携带Rh阳性基因,这使得AB+型血在全球分布呈现显著地域差异。例如中国汉族人群中,AB型仅占7%-9%,而其中Rh阴性比例不足0.3%,形成真正的“稀有血型”。这种遗传特性使得AB+型血既具备生物学独特性,也带来特殊的临床管理需求。

免疫血清学的双重特性

AB+型血的免疫特征具有矛盾统一性。红细胞膜上的A、B抗原使其成为ABO系统中的“万能受血者”,理论上可接受任何ABO血型的红细胞输入。但这种认知存在局限:供体血浆中的抗A/抗B抗体可能引发溶血反应。研究表明,当异型输血量超过800ml时,即使O型供血,受血者溶血风险仍增加3倍。这解释了现代医学为何严格限制异型输血,仅在极端紧急情况下采用。

在抗原表达层面,AB+型血的A抗原以N-乙酰半乳糖胺为末端糖基,B抗原以半乳糖为特征,这种糖链结构的差异直接影响病原体识别机制。例如诺如病毒优先感染O型个体,而疟原虫更易侵入A型红细胞,AB型则表现出中间易感性。最新研究显示,新冠病毒S蛋白与A型抗原的亲和性可能导致AB型人群感染风险增加15%,这为血型与传染病关联研究提供了新方向。

健康风险的辩证关联

流行病学研究揭示了AB+型血的疾病谱特征。美国心脏协会数据显示,AB型人群冠心病发病率较O型高23%,可能与第八因子浓度升高导致的血栓倾向相关。日本学者发现,AB型胃酸分泌量较其他血型低18%,这解释了其消化性溃疡低发但胃癌风险增加的现象。这种矛盾的健康图谱提示,血型与疾病的关系并非简单因果,而是基因-环境交互作用的结果。

在神经精神领域,AB型展现出特殊易感性。佛蒙特大学的研究证实,AB型人群晚年认知衰退风险增加20%,阿尔茨海默病患病率较O型高17%。而针对3.4万人的追踪调查显示,AB型个体血清素转运体基因多态性更易导致焦虑障碍。这些发现推动了个体化健康管理的发展,如建议AB型人群加强脑力训练、增加Ω-3脂肪酸摄入等预防性措施。

社会文化中的特殊地位

AB+型血的稀有性使其成为医疗系统的重点保障对象。我国建立的“稀有血型库”中,AB型Rh阴性仅占库存量的0.06%,每次献血需启动全国联动机制。这种特殊性也催生了争议:2019年深圳某医院曾出现AB型Rh阴性孕妇大出血时,8省21市志愿者跨区域献血的案例,暴露出应急体系的区域失衡问题。

在文化维度,AB型常被赋予“理性与感性并存”的性格标签。日本学者能见正比古的《血型性格学》引发广泛讨论,尽管缺乏科学实证,但社会学调查显示38%的AB型个体会无意识调整行为以符合社会期待。这种文化建构既反映了公众对血型奥秘的探索热情,也警示着科学传播需与民俗认知划清边界。

AB+型血的研究跨越了遗传学、免疫学、临床医学等多学科边界,其价值不仅在于输血安全的保障,更在于为精准医疗提供生物标记。当前研究仍存在局限:多数血型-疾病关联研究样本量不足,基因表达调控机制尚未完全阐明。未来需建立跨国血型数据库,结合表观遗传学探索环境因素对血型表型的修饰作用。建议将AB+型筛查纳入常规体检,并通过基因编辑技术探索人工血型改造的可能性,这或许能改写人类对抗血液疾病的未来图景。