人类血型的分布并非随机,而是与种族迁徙、环境适应及遗传演化密切相关。A型血作为ABO系统中的重要分支,在全球范围内呈现出显著的地域差异。根据国际输血协会数据,A型血在欧洲部分国家(如挪威、奥地利)占比高达40%,而在亚洲则以中国长江流域和日本为中心形成集中分布区。这种分布模式与早期农耕文明的发展轨迹高度重合——研究表明,A型血的出现与约2.5万年前人类从游牧转向定居农业的生活方式转变存在演化关联。

从分子遗传学视角观察,A型抗原的形成依赖于特定的糖基转移酶活性。这种酶能将N-乙酰半乳糖胺精准地添加到H抗原分子链上,这一生化过程在东亚人群中呈现出独特的基因多态性。值得注意的是,在非洲撒哈拉以南地区和美洲原住民中,A型血比例骤降至15%以下,这种差异可能与古代人口迁徙路线和自然选择压力有关。

二、中国人群的血型图景

中国作为多民族融合的文明古国,其血型分布堪称人类基因研究的活化石。最新全国性调查显示,A型血约占28.7%,仅次于O型(34.2%),显著高于B型(28.17%)和AB型(8.91%)。这一数据打破了民间关于"A型血最少"的认知误区,实际上在长江中下游地区,A型血比例可达32%以上,湖南省更以35.07%的占比成为全国A型血最密集区域。

深入分析省级数据发现,血型分布呈现鲜明的地理梯度特征:自北向南,B型血比例递减而O型递增;长江流域形成A型血高发带,这可能与古代楚文化圈的基因传承相关。特别值得关注的是广东省的血型构成:虽然整体以O型为主(42.96%),但AB型血比例异常升高至17%,暗示着华南地区独特的基因交流历史。

三、遗传密码中的生命奥秘

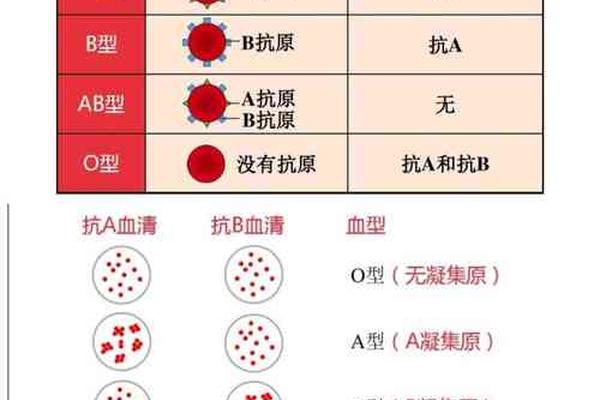

从孟德尔遗传定律角度看,A型血的遗传遵循显性-隐性规律。携带IAi基因型的个体表现为A型,而IAIA纯合体则具有更稳定的抗原表达。分子生物学研究揭示,9号染色体长臂的ABO基因座存在超过300种等位基因变异,其中IA等位基因在东亚人群中展现出特殊的单核苷酸多态性。

在临床实践中,血型遗传规律具有重要应用价值。例如A型与O型父母理论上不会生育B型或AB型子女,这种特性曾长期应用于亲子鉴定领域。但需注意,极少数孟买血型(hh基因型)会干扰常规检测,这类人群虽携带A型基因却表现为O型特征,在我国的发生率约为万分之一。

四、性格学说与健康关联

日本学者古川竹二于1927年提出的"血型性格论"曾引发广泛关注,该理论认为A型血人群具有细致谨慎、追求完美等特质。但现代循证医学研究显示,这种关联缺乏统计学显著性。更有趣的是,2012年《自然》杂志刊文指出,ABO基因可能与某些神经递质受体存在微弱关联,这或许能解释不同血型人群在应激反应上的细微差异。

在疾病易感性方面,A型血人群需特别注意心血管健康。美国《循环》杂志的长期追踪研究表明,与非A型血相比,A型人群发生冠状动脉粥样硬化的风险增加11%,其机制可能与凝血因子VIII活性升高有关。但值得欣慰的是,A型血对幽门螺杆菌的天然抵抗力更强,这在一定程度上降低了消化性溃疡的发生概率。

五、社会系统中的特殊价值

在医疗资源调配中,A型血的供需矛盾尤为突出。尽管我国A型人口近4亿,但血库时常告急,这种悖论源于两个关键因素:一是A型血在手术用血中消耗量最大(占总体需求35%),二是红细胞保存期仅42天的客观限制。这提示我们需要建立更精准的动态献血动员机制,特别是在春节前后等用血高峰期。

从人类学视角观察,A型血承载着独特的文明密码。考古基因测序显示,河姆渡遗址出土人骨中A型基因占比达31%,印证了长江流域作为华夏农耕文明重要发祥地的历史地位。这种基因传承不仅记录着先民的迁徙足迹,更为现代疾病基因组学研究提供了珍贵样本。

结论

作为ABO血型系统中的重要成员,A型血既非罕见亦非绝对多数,其28%的占比恰是自然选择与文明演进的平衡体现。从长江流域的基因高发带到现代血库的供需挑战,A型血始终扮演着连接过去与未来的特殊角色。未来研究应着重于:建立区域性血型基因数据库,探索ABO抗原与慢性疾病的深层关联,以及开发长效血液保存技术。对于A型血人群而言,定期参与无偿献血不仅关乎个体健康,更是维系社会医疗系统运转的重要公民责任。