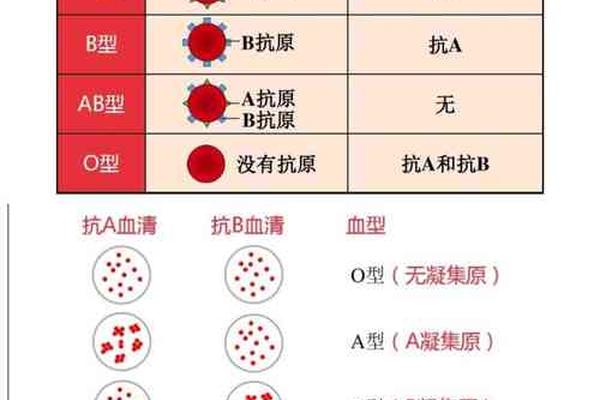

ABO血型系统的核心机制在于红细胞表面抗原与血清中抗体的对应关系。根据经典理论,A型血个体的红细胞表面携带A抗原,血清中则存在抗B抗体;B型血个体的红细胞表达B抗原,血清中含有抗A抗体;O型血缺乏A/B抗原但含有抗A和抗B抗体;AB型血则同时具有A、B抗原且无对应抗体。这种"抗原与互补抗体互斥"的特性被称为Landsteiner规则,其形成机制与人体对环境中微生物抗原的免疫耐受相关——当自身红细胞携带某种抗原时,免疫系统会主动清除针对该抗原的抗体。

在特殊情况下可能出现例外。例如A亚型中的A2型个体,其红细胞仅携带弱表达的A抗原,血清中可能检测到针对A1抗原的抗体。这种现象源于ABO基因的突变导致抗原表位结构差异:A1亚型的抗原含有重复的N-乙酰半乳糖胺结构,而A2亚型缺乏这种特征性结构,导致免疫系统可能将其识别为"非自身"而产生抗A1抗体。这种例外情况说明ABO系统的复杂性,也提示临床血型鉴定需考虑亚型的影响。

二、A亚型对抗体生成的特殊影响

A血型群体中存在多个亚型分化,其中A1和A2是最主要的亚型分类。约80%的A型人群属于A1亚型,其红细胞同时表达A和A1抗原;而A2亚型仅表达A抗原,且抗原密度较A1型减少约20%-50%。这种差异源于ABO基因的突变:A1亚型的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶能够催化生成重复抗原结构,而A2亚型由于基因缺失导致酶活性改变,无法形成完整的抗原表位。

在血清学表现上,约1%-2%的A2型个体会产生抗A1抗体。这种抗体属于IgM类冷抗体,通常在低于25℃时表现出凝集活性,但在体温条件下临床意义有限。值得注意的是,抗A1抗体的产生并不直接针对自身的A抗原,而是针对A1亚型特有的抗原表位。这说明免疫系统能够精确区分抗原结构的细微差异,维持对自身抗原的耐受性。当A2型患者需要输血时,这种抗体可能引发与A1型红细胞的交叉反应,因此临床上建议优先选择A2型或O型血液。

三、免疫耐受机制与抗体生成的动态平衡

ABO系统抗体的产生遵循独特的免疫耐受规律。新生儿在出生时尚未形成天然抗体,其血清中的抗A/抗B抗体主要来自母体胎盘传递。出生6个月后,随着肠道菌群定植,机体通过接触与A/B抗原结构相似的细菌多糖等物质,逐渐产生IgM类天然抗体。这种抗体生成过程受到免疫系统的严格调控:表达特定抗原的个体,其B细胞在发育阶段会通过克隆清除机制消除对应的自身反应性B细胞。

对于A型个体而言,免疫系统通过两种机制维持对A抗原的耐受:一是胸腺中自身反应性T细胞的阴性选择;二是外周血中调节性T细胞对残留自身反应性B细胞的持续抑制。当这些耐受机制被打破时,可能出现罕见的自身抗A抗体,这种情况常见于自身免疫性溶血性贫血或某些淋巴增殖性疾病。例如在冷凝集素病中,单克隆IgM抗体可能错误识别自身红细胞的I/i抗原,同时与A抗原发生交叉反应。

四、临床意义与研究展望

深入理解A型血的抗原抗体关系对临床实践具有多重意义。在输血医学中,A亚型的准确鉴定可避免溶血反应——统计显示约0.1%的A2型患者输血后可能发生抗A1抗体介导的迟发性溶血反应。在器官移植领域,供受体ABO亚型的匹配度影响移植物存活率,研究显示A2型供体肾脏移植给O型受体的成功率显著高于A1型。近年研究发现ABO血型与疾病易感性存在关联,如A型人群胃癌风险较O型高20%,这可能与幽门螺杆菌的Lewis抗原与A抗原的分子模拟有关。

未来研究可聚焦于三个方向:一是开发高灵敏度的亚型检测技术,利用分子生物学方法直接检测ABO基因的多态性;二是探索基因编辑技术在血型转换中的应用,例如通过CRISPR技术将A型红细胞改造为O型;三是深入解析ABO抗原在肿瘤免疫中的作用,已有研究发现某些癌细胞异常表达ABO抗原,可能成为免疫治疗的潜在靶点。这些研究将推动输血医学从经验性治疗向精准医学转变。

文章通过解析ABO血型系统的抗原抗体分布规律,揭示A型血群体中抗原与抗体的共存本质:常规情况下A型血清不含抗A抗体,特殊亚型产生的抗A1抗体实为针对变异抗原表位的特异性反应。免疫耐受机制的精密调控维持着这种动态平衡,而临床实践中对亚型的认知不足可能引发医疗风险。随着分子诊断技术的发展,未来有望实现血型系统的个性化精准管理,为输血安全和疾病治疗开辟新路径。建议医疗机构加强亚型检测能力建设,同时推进ABO系统的基础研究向临床应用转化。