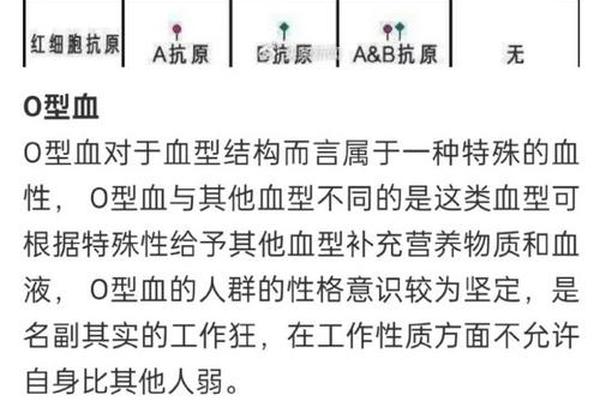

人类血液的奥秘深藏在抗原与抗体的分子结构中,其中A+与A-血型作为ABO系统与Rh系统的交叉产物,揭示了生命遗传与免疫反应的复杂互动。根据ABO分类,A型血人群的红细胞表面携带A抗原;而Rh系统则以D抗原存在与否划分阳性(+)或阴性(-)。A+血型即ABO系统的A型叠加Rh阳性,A-则为A型叠加Rh阴性。数据显示,中国约30%-40%人口为A型血,其中Rh阴性占比不足1%。这种双重分类体系不仅是医学输血安全的基石,更是理解遗传疾病、免疫反应的关键密码。

遗传机制的双重法则

ABO血型与Rh系统的遗传遵循不同的规律。ABO血型由9号染色体上的复等位基因控制:A和B为显性,O为隐性。A型血个体的基因型可能是AA或AO,其中O基因隐性不表达抗原。Rh系统则位于1号染色体,D抗原的存在(显性)决定Rh阳性,其缺失(隐性纯合子dd)导致Rh阴性。例如,父母若均为AO型且携带Dd基因,子女可能出现A+(AD/AO+DD/Dd)或A-(AO+dd)等多种组合。

值得注意的是,A型血内部还存在亚型分化。研究发现,A1亚型占A型人群的80%,其红细胞同时携带A和A1抗原;而A2亚型仅含A抗原,血清中却存在抗A1抗体。这种差异导致A1与A2个体间输血可能引发溶血反应,甚至A2型可能被误判为O型。遗传学家指出,此类亚型源于基因突变导致的糖基转移酶活性差异,揭示了血型系统在进化中的动态调整。

临床医学的生死界限

在输血医学中,A+与A-的差异关乎生命存亡。Rh阴性个体首次接触Rh阳性血液时虽无即时反应,但会产生抗D抗体。若二次输入Rh阳性血,将引发剧烈溶血反应,死亡率高达70%。临床案例显示,一位Rh阴性产妇若未及时注射抗D免疫球蛋白,二胎发生新生儿溶血症的风险可增加至16%,严重者需换血治疗。

血型亚型的临床意义同样不可忽视。研究统计显示,A2亚型误诊率可达0.3%,其与O型血清的弱凝集反应常被忽略。2018年某三甲医院曾发生Ax型(A亚型之一)患者被误输O型血导致急性肾衰竭的案例,凸显交叉配血试验中O型血清筛查的必要性。现代血库采用分子检测技术,将ABO亚型误判率降至0.01%以下,但基层医疗机构仍面临技术升级挑战。

全球分布的基因图谱

A型血的地理分布呈现显著差异。在欧洲,A型占比达40%-45%,其中德国、奥地利等国的A+比例高达37%;亚洲则以中国20%、日本38%的A型比例为特征。Rh阴性血型则具有明显族群特异性:巴斯克人Rh阴性率达30%,而东亚地区不足0.5%。这种分布差异与历史上的疾病选择压力相关——研究表明,A抗原与天花病毒结合能力较弱,可能在瘟疫流行时期赋予携带者生存优势。

稀有血型库的建设成为各国公共卫生重点。中国2019年建立的"熊猫血联盟"已登记Rh阴性献血者12万人,但人均储备量仅为发达国家的1/3。基因编辑技术的突破带来新可能:2024年日本学者成功将O型红细胞改造为通用型Rh阴性血,其临床转化将彻底改变稀有血型供应格局。

社会认知的范式重构

公众对血型的认知常陷入科学误区。调查显示,68%民众认为"O型万能供血",却不知现代医学已禁止异型输血;45%相信"血型决定性格",尽管神经科学证实性格受多基因调控。这些误区导致部分A型人群过度追求"严谨自律"的行为模式,甚至影响职业选择。社会学家指出,血型偏见的形成与20世纪日本企业将血型纳入招聘考量有关,这种非科学标准至今仍在东亚文化圈产生影响。

在生命层面,基因检测技术的普及引发隐私争议。2023年欧盟通过《血型数据保护法案》,禁止保险公司获取客户的Rh阴性信息。而中国某基因公司曾因泄露5万名"熊猫血"公民信息被处罚,凸显生物特征数据保护的迫切性。医学界呼吁建立血型科普国家标准,将准确的血型知识纳入基础教育体系。

生命密码的未尽探索

A+与A-血型的微观差异,折射出生命进化赋予人类的生存智慧。从输血安全的红线圈定,到基因编辑的技术突破,人类对血型系统的认知已跨越单纯分类迈入功能解析阶段。未来研究需聚焦三个方向:其一,开发快速精准的床边血型检测设备,将鉴定时间从2小时缩短至10分钟;其二,探索血型抗原在癌症免疫、病毒入侵中的生物学功能;其三,完善全球稀有血型动态监测网络,借助区块链技术实现跨国应急调配。唯有持续解构这组红色密码,才能让每个生命个体在医疗安全网中获得平等守护。