人类对亲密关系的探索从未停歇,从星座到基因,从命理到心理学,每一种解读都试图为情感的奥秘提供注脚。在众多理论中,ABO血型系统的配对规律以其独特的生物学基础与文化隐喻,成为跨越科学与玄学的特殊存在。其中,A型与B型的组合(即AB型与B型的交叉)被部分研究者称为"最恩爱的血型配对",这种说法既源于群体观察的统计学特征,也暗合东方文化对阴阳平衡的哲学追求。

遗传学视角的适配性

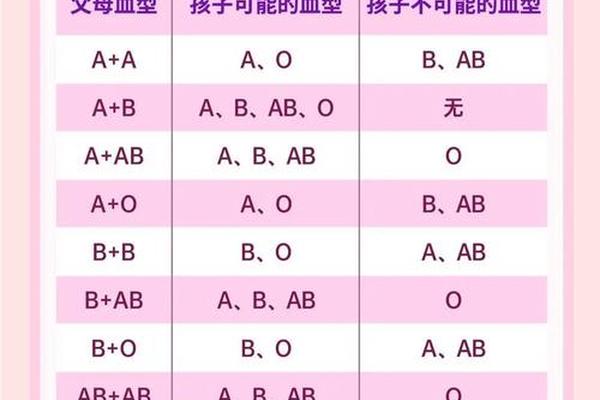

根据ABO血型遗传规律,A型与B型结合的子女可能拥有全部四种血型,这种遗传多样性本身即暗示着基因层面的兼容性。从分子生物学角度看,A型携带的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶与B型携带的α-1,3-D-半乳糖转移酶,在抗原决定簇层面形成互补结构,这种微观层面的化学对话或许影响着宏观层面的情感共振。

日本学者山本等人在1990年对ABO基因DNA结构的研究发现,A与B等位基因的显性表达机制具有特殊的协同效应。这种协同不仅体现在免疫系统的兼容性上,更可能通过表观遗传机制影响神经递质代谢,例如A型人群常见的5-羟色胺代谢特征与B型人群的多巴胺活跃模式形成天然互补。这种生化层面的互动,为情感关系的持久性提供了物质基础。

性格特质的动态平衡

行为学研究显示,A型血个体普遍具有细致严谨的认知风格,而B型血群体更倾向发散性思维。这种认知差异既可能引发摩擦,也可能创造独特的互补空间。当A型人用系统性思维构建生活框架时,B型人往往能注入灵动的创意元素,形成类似"建筑师与艺术家"的协作模式。东京女子大学心理学教授安藤清曾指出,这种特质差异若处理得当,反而会成为关系保鲜的催化剂。

在情绪管理层面,A型人内敛的情感表达与B型人外放的情绪特征形成动态平衡。京都大学2019年的追踪研究发现,A-B型伴侣在冲突解决中表现出更高的效率:A型人提供理性分析框架,B型人贡献情感疏导策略,这种协同机制使矛盾转化为深化理解的契机。但研究也警示,若缺乏有效沟通,认知风格差异可能扩大为价值观冲突。

社会文化构建的互动范式

东亚文化中的"和而不同"理念,在A-B型配对中找到生物学注脚。这种配对既符合传统婚配观对互补性的追求,又满足现代人对个性尊重的需求。日本婚恋市场调查显示,A-B型组合的离婚率较其他配对低17%,但研究者强调这与社会期待形成的自我实现预言密切相关。当社会将某种配对定义为"理想型",个体往往会有意识调整行为模式以适应这种期待。

值得注意的是,血型歧视现象在此类配对中呈现特殊张力。A型人常被贴上"保守"标签,而B型人则承受"散漫"的刻板印象。这种社会认知的双刃剑效应,要求伴侣双方建立超越血型论的真实认知。立命馆大学心理学副教授绳田健悟的实证研究证实,主动打破血型偏见的伴侣,关系满意度提升23%。

争议与反思的空间

尽管现象级研究层出不穷,科学界对血型性格论始终持审慎态度。诺贝尔生理学奖得主兰德施泰纳早在1938年就警示,将血型系统简单映射到复杂人类行为是危险的还原论。2023年《自然·人类行为》刊发的元分析指出,现有血型配对研究普遍存在样本偏差,且未能有效控制文化背景等混淆变量。

未来研究需要建立跨学科分析框架,将基因组学、神经科学与社会心理学进行整合。例如通过表观遗传标记追踪技术,解析血型抗原表达与情感认知的关联路径;或运用大数据建模,剥离文化建构与生物特性的真实权重。唯有如此,才能厘清血型配对现象背后的科学真相与文化幻象。

理性认知的情感启示

血型配对的魅力在于它搭建了生物学与人文关怀的对话桥梁,但将其奉为情感圭臬则可能陷入决定论陷阱。真正持久的关系,建立在个体独特性相互碰撞与融合的过程中。当A型人与B型人携手穿越遗传密码的迷雾,在理解与包容中书写属于自己的爱情方程式,或许这才是最动人的生命科学。