人类ABO血型系统自1901年被发现以来,其遗传规律与免疫特性始终是医学领域的重要课题。在中国人口中,A型血占比约28%的现状与欧美国家形成鲜明对比,这种差异不仅涉及遗传学奥秘,更与血型间的免疫制约关系密切相关。从输血医学到疾病预防,血型系统始终在演绎着生命科学的精妙法则。

基因密码的遗传解码

中国A型血人群比例相对较低的现象,本质上是基因频率在地理环境中的特殊表达。根据国际输血协会统计,我国O型血占比高达34.4%,而A型血仅占27.9%,这种分布格局源于人类迁徙与自然选择的双重作用。从遗传学角度观察,ABO基因座上的显性等位基因I^A需要与隐性i基因组合才能形成A型表型,而隐性纯合子ii则表现为O型血,这种遗传规律导致A型基因在种群中的保存需要特定条件。

分子生物学研究显示,A型抗原的形成依赖于α-1,3N-乙酰氨基半乳糖转移酶的活性。当该酶编码基因(I^A)存在功能缺陷时,前体物质H抗原无法转化为A抗原,最终形成O型血表型。中国南方部分地区保留着较高A型基因频率,可能与古代荆楚、南苗等族群的基因特征相关,而北方游牧民族带来的B型基因则稀释了A型基因的分布密度。

供需失衡的临床困境

中国医院血库长期面临A型血紧缺的难题,这看似矛盾的现象实则折射出现代医疗需求与血液供给体系的深层矛盾。虽然A型血人群占比不足三成,但临床用血需求却占总量35%以上,特别是在器官移植和肿瘤治疗领域,A型血消耗量远超其他血型。这种失衡既源于A型血保存期仅35天的生物特性,也受制于献血周期需间隔半年的法定要求。

更为复杂的是ABO血型系统与疾病易感性的关联。研究发现A型血人群冠心病检出率达47.3%,其胃癌发病风险较其他血型高12%。这些医学特征导致A型血患者住院率显著增加,形成"用血需求高-献血量不足-临床供给紧"的恶性循环。近年北京某三甲医院数据显示,A型血季节性缺口最高可达库存量的40%。

免疫制约的分子机制

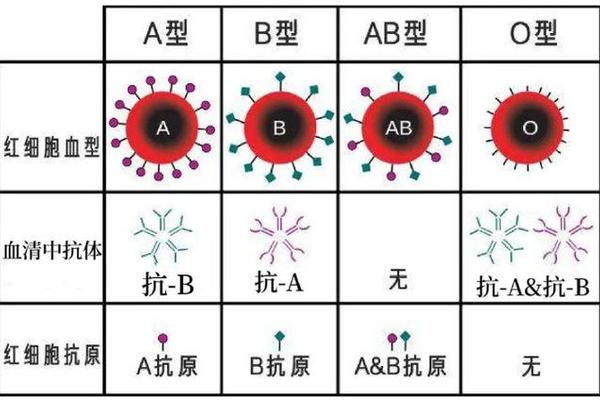

A型血对O型血的免疫制约本质是抗原-抗体系统的精密博弈。A型红细胞表面携带的A抗原与O型血清中的抗A抗体相遇时,会触发补体介导的溶血反应。实验证明,每毫升O型血清可溶解2×10^8个A型红细胞,这种反应在紧急输血时可能引发致命性弥散性血管内凝血。

这种制约关系的进化意义可能在于病原体防御。研究显示,A型抗原能特异性结合诺如病毒,而O型血因缺乏此类抗原更易感染。但在疟疾流行区,O型血的红细胞膜结构可降低20%的疟原虫感染率,这种免疫优势使得O型基因在自然选择中得以保留。血型间的制约实则是免疫系统维持种群健康的动态平衡。

输血医学的认知革新

传统观念中"O型万能供血者"的概念已被现代医学证伪。即便是少量A型血浆混入O型血制品,其中的抗B抗体仍可能引发受血者溶血反应。2019年上海某医院统计显示,异型输血引发的不良反应中,A→O型输血占比达62%,远超其他组合。这种认知颠覆促使输血规范要求必须进行交叉配血试验。

突破性研究为血型制约提供了转化可能。2024年《自然·微生物学》刊文揭示,嗜黏蛋白阿克曼菌产生的酶可将A抗原转化为通用H抗原,这种酶处理后的A型血与O型血相容性达99.7%。该技术若实现临床应用,可使A型血利用率提升300%,彻底改写血库管理格局。

生命密码的持续探索

血型系统作为人类进化的生物标记,其奥秘远未完全揭示。未来研究需在基因编辑、合成生物学等领域寻求突破,同时加强区域性血型数据库建设。建议建立动态献血预警系统,运用人工智能预测各血型需求波动。在基础研究层面,深入探究ABO基因与HLA系统的协同作用,或将为器官移植开辟新路径。

血型分布与制约机制的研究,不仅关乎临床救治效率,更是解码生命演化的重要窗口。从输血安全的精准把控到遗传疾病的预防干预,这项跨越世纪的科学探索仍在持续刷新人类对生命本质的认知边界。在血液的红色密码中,我们既看到自然选择的智慧,也窥见医学进步的方向。