关于血型与人类性格、智力的关联性,一直是公众热议的话题。其中,A型血人群常被贴上“严谨自律”“敏感专注”等标签,却也因部分极端案例被冠以“冷血残忍”的污名。这种矛盾认知的背后,既折射出血型性格理论的民间影响力,也暴露出其科学根基的脆弱性。本文将从心理学、生物学及社会学视角,剖析这一争议性命题的复杂内核。

一、血型性格理论的起源与争议

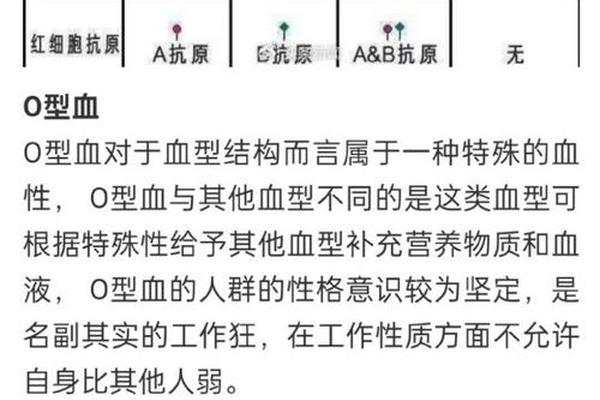

血型性格理论最早可追溯至20世纪20年代,日本学者古川竹二提出“血型决定气质”的假说,认为A型血人具有顺从、保守的特质,O型血人意志坚定,B型血人感性活泼。这一理论在东亚文化圈迅速传播,甚至衍生出“A型血人偏执冷酷”等刻板印象。该理论自诞生起就饱受质疑。2016年《国际家庭科学杂志》的研究表明,全球范围内超过30项实证分析均未能发现血型与性格的显著关联,日本九州大学对1万名日美民众的调查更直接证实,血型性格理论缺乏统计学支持。

血型分类的本质是红细胞表面抗原差异,由人类第9和第19号染色体基因决定。截至2024年,科学家已发现35种血型系统,ABO仅是其中最常见的一种。将复杂的性格特质简化归结为单一抗原特征,如同用星座预测命运,本质上属于“科学包装的迷信”。斯坦福大学儿童健康中心的研究指出,所谓血型智商排名(如AB型>O型>A型>B型)更多是统计巧合,无法通过双盲实验验证。

二、A型血特质的双重叙事陷阱

民间对A型血的描述充满矛盾:既有“专注自律”“记忆力超群”的赞誉,也有“固执记仇”“情感淡漠”的贬斥。日本《A型血终极总论》称其“因果思维如永无止境的直线”,既擅长深度思考又易陷入偏执;《血型与心理》一书则强调A型血人“戴面具生存”,表面谦和内在强硬。这类叙事往往选择性地放大极端案例,例如二战时期德国的A型血人口占比被曲解为“集体暴行的生物学根源”,却刻意忽略同血型群体中的和平主义者。

神经科学的研究揭示了更深层机制。A型血人海马体灰质密度较高的发现,或许能解释其记忆优势,但这与道德判断无关。2023年《心理学研究》指出,所谓“A型血敏感多疑”更可能与童年经历相关——在强调集体主义的东亚社会,A型血占比达31%,其性格特征实为文化规训的产物,而非基因决定。例如日本企业偏好A型血员工,源于其社会推崇的“细致守序”价值观,这反过来强化了血型标签的自我实现效应。

三、智商测量的维度困境

将智力简化为血型排序的做法存在根本缺陷。传统智商测试主要考察逻辑推理、空间想象等认知能力,而情商、创造力等多元智能未被纳入。即便参考ABO血型智商排名,A型血也并非垫底——爱因斯坦(O型)、达芬奇(B型)、霍金(A型)等天才的血型分布,直接颠覆了该理论的预测。脑成像技术显示,O型血人群海马体体积较大的优势体现在记忆存储,而A型血前额叶皮层的活跃度更高,这使其在需要持续专注的任务中表现更优。

教育学的纵向研究进一步解构了血型决定论。跟踪调查显示,A型血儿童若在鼓励探索的环境中成长,其创新思维得分可比B型血对照组高15%;反之,高压教育会导致所有血型儿童的创造力下降。这证明后天培养的影响远超先天因素。正如哈佛大学心理学教授史蒂芬·平克所言:“试图用血型划分人类智能,如同用油漆颜色区分汽车性能。”

四、科学祛魅与理性认知

血型理论的流行本质是认知捷径的产物。人类大脑偏爱简化归类,而将复杂人性对应到4种血型,恰好满足这种心理需求。商业炒作更推波助澜:日本血型主题书籍年销量超500万册,血型占卜APP用户突破2亿,形成产值数十亿美元的产业链。这种娱乐化传播使伪科学披上权威外衣,进而影响婚恋、就业等重大决策。2019年日本厚生劳动省调查显示,27%企业承认在招聘中隐性歧视B型血应聘者。

破除血型迷思需要多管齐下。教育系统应加强科学素养培育,媒体需建立信息过滤机制,学术界则要推进基因-环境交互作用研究。2024年复旦大学团队发现,rs495828基因位点与抗压能力相关,而该基因在A型血人群中的表达变异率达38%,这为个性化教育提供了新思路。未来的研究应聚焦表观遗传学,探索社会环境如何通过DNA甲基化等机制影响行为表现,而非困在ABO的窠臼中。

人类对自我本质的探索永无止境,但任何简化论的解释都需警惕。A型血既非残忍的代名词,也不是聪明的保证书,它只是30亿碱基对编织的生命密码中,一个微小的化学标记。正如诺贝尔奖得主利根川进所言:“我们的行为由神经网络决定,而神经网络由基因和经验共同雕刻。”唯有跳出血型的魔咒,才能看见人性真正的光辉与复杂。