根据遗传学原理,A型血个体的基因型可能是AA或AO。当两位A型血父母结合时,孩子的血型概率取决于父母基因型的组合方式。例如,若父母均为AA型,则孩子100%为A型血;若父母中一方为AA、另一方为AO,则孩子有75%概率为A型、25%为O型;若父母均为AO型,则可能出现A型(50%)、O型(25%)甚至极小概率的AB型(25%)。值得注意的是,AB型的出现需要父母一方携带B基因,而A型血本身不含B抗原,因此传统理论中A型与A型结合不可能产生AB型,但部分研究提到特殊基因重组可能导致例外,这类情况极其罕见。

在临床实践中,A型血父母生育O型血孩子的现象较为常见。例如,若父母均为AO杂合型,孩子有25%概率遗传到两个隐性O基因,表现为O型血。这一规律在血型遗传咨询中具有重要意义,尤其在新生儿溶血风险评估时需结合父母血型基因型进行预测。

AB阴性血型的稀有性与分类

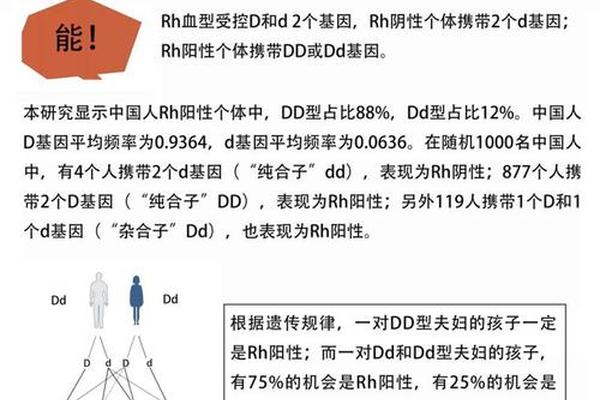

AB阴性血型(AB Rh-)被称为“熊猫血中的熊猫血”,其稀有性源于双重条件限制。从ABO系统看,AB型仅占全球人口的约3%-5%;而Rh阴性血型在亚洲人群中占比不足1%。两者叠加后,AB Rh-血型的自然发生率低于0.06%,在中国汉族中甚至不到万分之三。这种血型的红细胞表面同时缺乏RhD抗原,且存在A、B抗原的特殊组合,使其成为输血医学中重点关注对象。

根据国际血液学联盟的分类,Rh血型系统包含超过50种抗原,其中D抗原的缺失是界定Rh阴性的核心标准。AB Rh-个体在紧急输血时面临严峻挑战,因其只能接受同型血液或O Rh-血液。我国建立的稀有血型库中,AB Rh-捐献者登记数量长期处于低位,部分省份仅有零星记录。

基因突变与特殊血型形成机制

除常规遗传规律外,某些特殊机制可能打破血型遗传的既定框架。例如孟买血型(hh型)个体虽携带ABO基因,但因缺乏H抗原前体,红细胞无法表达A/B抗原,常规检测显示为O型。若此类隐性携带者与常规血型结合,可能诞生意外的AB型后代。顺式AB型等罕见变异也挑战着传统认知——这类个体的A、B基因位于同一条染色体上,可能将AB基因同时传递给后代。

基因检测技术的发展揭示了更多血型异常案例。2020年浙江大学团队通过红细胞表面工程改造技术,成功实现RhD抗原的人工屏蔽,为通用型熊猫血制备提供了新思路。这类科研突破提示,未来血型遗传研究需结合表观遗传学与基因编辑技术,深入解析血型表达的分子调控机制。

医学实践中的风险与应对策略

对于A型血夫妇,需特别关注新生儿ABO溶血风险。当母亲为O型而父亲为A型时,胎儿可能继承A抗原,引发母体产生抗A抗体,导致20%左右的溶血发生率。典型症状包括出生24小时内快速加重的黄疸,需通过光疗、丙种球蛋白注射甚至换血治疗干预。虽然A型与A型结合的溶血风险较低,但仍建议孕期进行抗体筛查。

针对AB阴性血型人群,建立终身血液档案至关重要。我国多地推行的“熊猫血互助联盟”通过成员定向捐献机制,已成功挽救多例大出血患者。例如上海市血液中心采用-65℃深低温保存技术,可将Rh-血液的有效期延长至10年,极大缓解了紧急用血压力。个人防护方面,建议AB Rh-个体随身携带血型标识卡,并避免前往医疗资源匮乏地区。

血型遗传规律既是生命科学的基础课题,也是临床医学的重要实践指南。A型血父母的血型组合概率分析,揭示了显性与隐性基因传递的复杂性;而AB阴性血型的极端稀有性,则凸显出生物多样性的奇妙与医学保障体系的脆弱。当前研究仍需在以下方向突破:一是完善中国人群血型基因数据库,建立区域性稀有血型动态监测网络;二是开发体外造血干细胞扩增技术,从根本上解决特殊血型供给难题;三是加强公众教育,提升熊猫血人群的自我防护意识与定期献血参与度。只有通过多学科协作与社会力量整合,才能构建更安全的血液保障生态体系。