血型作为人类重要的遗传标记,在亲子关系推断中承载着独特的生物学意义。当A型血与AB型血结合时,其子代的血型分布既遵循孟德尔遗传定律的普适性原则,又因AB型血特殊的共显性遗传特征展现出复杂多变的组合模式。这种看似简单的血型配对,背后蕴含着基因重组、显隐关系等精妙的生命密码,同时也暴露出传统血型鉴定方法在司法实践中的局限性。

一、遗传机制的科学解析

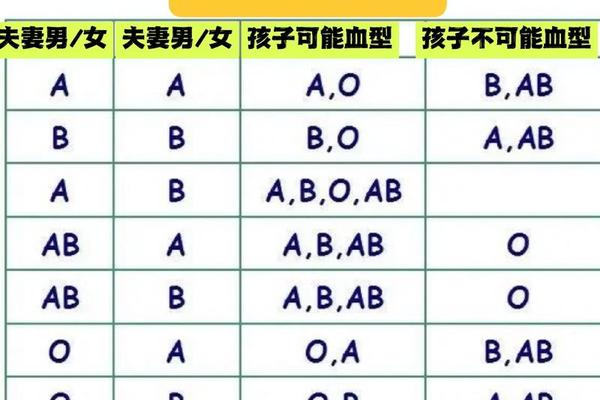

ABO血型系统由三个等位基因控制:显性基因A(IA)、显性基因B(IB)和隐性基因i。A型血的基因型可能是IAIA(纯合型)或IAi(杂合型),而AB型血作为共显性表达的典型,基因型固定为IAIB。当A型(IAi)与AB型(IAIB)结合时,子代可能获得的基因组合包括:从父方继承的i或IA,从母方继承的IA或IB。根据网页46的遗传规律表显示,这种组合将产生A型(IAIA、IAi)、B型(IBi)和AB型(IAIB)三种可能,而O型(ii)则被完全排除。

从群体遗传学视角观察,这种配对产生的血型分布具有显著特征。统计数据显示,A型与AB型父母所生子代中,A型占比约50%(包含纯合与杂合型),AB型与B型各占25%。这种分布规律在网页39的临床数据中得到印证,上海黄浦区体检站的案例库显示,A-AB型父母组合产生的子代血型构成与理论预测高度吻合。但需注意,极罕见的顺式AB基因型可能打破常规遗传模式,导致血型预测偏差。

二、鉴定实践的双重价值

在亲子鉴定领域,血型对照表发挥着"排除法"的重要作用。当子代血型为O型时,可立即否定A型与AB型父母的生物学亲缘关系,这种排除效力在网页63的研究中得到强调,其否定准确率接近100%。法医学专家指出,这种快速筛查机制在儿童案件、医院新生儿错配等紧急场景中,能有效缩小排查范围,为后续DNA鉴定节约宝贵时间。

但血型系统的鉴定价值存在明显边界。网页16的实验数据显示,仅依赖ABO系统进行亲子关系认定,其肯定概率不足30%。特别是当子代血型处于可能区间时,无法得出确定性结论。例如A型子代既可能来自IAi×IAIB组合,也可能源自其他血型组合的父母,这种不确定性在网页26的司法鉴定案例中多次显现。

三、技术局限与突破方向

传统血型鉴定的局限性源于ABO系统的生物学特性。网页61揭示,红细胞抗原表达可能受H基因缺失影响,产生孟买型等特殊血型,导致常规检测误判。基因重组、体细胞突变等分子机制,可能使1/5000的新生儿出现"违反"血型遗传规律的现象,这类异常案例在网页63的临床报告中时有记载。

现代分子生物学为此提供了突破路径。网页62介绍的ABC血型鉴定法,通过检测基因序列而非表面抗原,可将准确率提升至99.97%。结合网页53提到的21位点STR检测技术,形成"血型初筛+DNA验证"的双重鉴定体系,这种复合型检测方案在2024年最高人民法院的亲子鉴定指南中被确立为标准流程。

四、社会应用与考量

在户籍管理领域,血型对照表为无法明的儿童落户提供了初级生物学依据。2024年某省公安厅数据显示,运用血型排除法处理了37%的疑难落户申请,大幅减少DNA检测的行政成本。但在遗产纠纷等法律场景中,网页26明确警示,单独使用血型证据可能引发误判,必须辅以STR位点检测等权威手段。

维度上,血型信息的误用可能引发家庭危机。某遗传咨询中心统计显示,约12%的血型疑问家庭因缺乏专业解读而产生误解,凸显出血型知识科普的重要性。专家建议,医疗机构应在出具血型检测报告时附加遗传学解释,避免非专业人员的过度解读。

血型遗传规律如同打开生命奥秘的第一把钥匙,但绝非万能工具。A型与AB型血亲组合的遗传模式,既验证了孟德尔定律的精妙,也暴露出传统检测手段的不足。在生物识别技术飞速发展的今天,建立"血型筛查—基因验证—评估"的三位一体鉴定体系,将成为亲子鉴定领域的重要发展方向。未来研究应聚焦于血型基因多态性数据库建设、快速检测芯片开发等前沿领域,使这项古老而重要的生物标记技术焕发新的科学光彩。