从人类学视角看,A型血的形成与农耕文明密不可分。考古研究表明,约2.5万年前,随着人类从转向农耕,A型血基因开始出现以适应植物性饮食为主的生存环境。这种基因特性使得A型血人群的胃酸分泌量比其他血型低20%-30%,消化酶也更擅长分解植物纤维而非动物蛋白。

现代分子生物学发现,A型血携带的特定抗原结构与植物性食物中的凝集素具有更高的亲和性。例如大豆中的植物雌激素能促进A型血人群的代谢效率,而动物性凝集素则可能引发免疫反应。这种基因与食物的适配性,解释了为何A型血人群长期摄入红肉后,心血管疾病风险会显著升高。

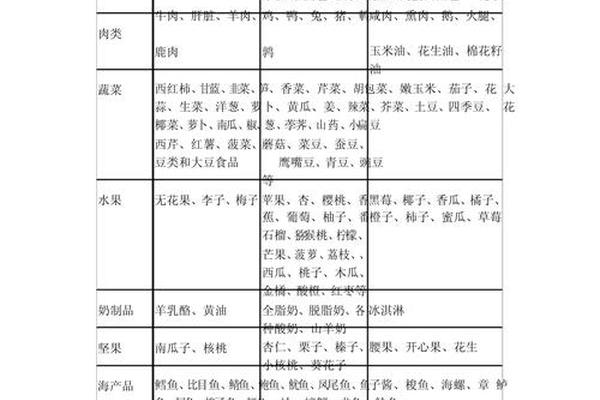

二、推荐食物与营养组合

植物蛋白的黄金来源

大豆制品是A型血人群的完美选择。研究表明,每天摄入100克豆腐可降低28%的心脏病风险,这与大豆异黄酮调节胆固醇的特性密切相关。推荐将鹰嘴豆、扁豆等杂豆与糙米搭配,既能补充必需氨基酸,又可获得膳食纤维带来的饱腹感。

抗氧化食物的协同作用

富含维生素C的柑橘类水果与亚麻籽油形成绝佳组合。实验数据显示,亚麻籽中的ω-3脂肪酸能将维生素C的抗氧化效率提升40%,这种协同效应对A型血易感的慢性炎症具有显著改善作用。建议每日食用30克核桃或杏仁,其含有的植物甾醇可阻断胆固醇吸收。

三、应规避的高风险食物

红肉的双重威胁

牛肉、羊肉等红肉中的Neu5Gc糖分子会引发A型血特异性抗体反应。流行病学调查显示,每周摄入超过500克红肉的A型血人群,胃癌发病率是素食者的2.3倍。动物内脏更需警惕,其高嘌呤含量会加剧A型血本就偏高的尿酸代谢负担。

乳制品的代谢困境

A型血人群乳糖酶活性普遍较低,全脂奶制品可能引发腹胀、腹泻等症状。更严重的是,乳制品中的酪蛋白会与A型抗原结合,产生类似"分子模拟"的自身免疫反应。替代方案可选择强化钙的杏仁奶,既避免乳糖不耐,又能满足每日30%的钙需求。

四、科学争议与辩证思考

虽然"血型饮食理论"的支持者列举了大量案例,但多伦多大学2018年的对照实验揭示:当A型血人群采用地中海饮食(非严格素食)时,其心血管指标改善幅度反而比严格素食组高15%。这提示我们,基因适配性不应成为饮食选择的唯一标准。

营养学家石海丹指出,现代人血型与祖先的基因表达已发生显著变化。例如工业化进程中维生素B12的普遍强化,使A型血人群对动物性食物的耐受度提升。因此建议采用动态调整策略,每季度进行血液检测,根据铁蛋白、同型半胱氨酸等指标微调饮食结构。

五、个性化饮食实施方案

阶段性渐进策略

初期可采用80%植物蛋白+20%深海鱼类的过渡模式。三文鱼、沙丁鱼等富含的DHA能弥补纯素食对神经系统的影响。随着肠道菌群调整(约需6-8周),逐步增加发酵豆制品比例,利用纳豆激酶改善血液粘稠度。

微量元素监测体系

建议建立个人营养档案,重点关注三项指标:

1. 血清铁蛋白:维持在50-100ng/ml预防贫血

2. 维生素B12:通过强化食品或补充剂保持≥300pg/ml

3. Ω-3指数:通过亚麻籽+核桃组合达到8%-11%

总结与展望

A型血与素食的适配性既有基因层面的科学依据,也需考虑现代生活方式带来的改变。未来研究应着重探索基因表达调控机制,开发基于表观遗传学的个性化营养模型。对于普通人群,建议参考《中国居民膳食指南》,在保证营养均衡的前提下,将血型特征作为饮食优化的辅助参考,而非绝对准则。