血型作为人类遗传特征的重要标志,其形成机制遵循孟德尔遗传定律。A型血的形成由显性基因A与隐性基因O共同决定,基因型表现为AA或AO。在ABO血型系统中,红细胞表面是否存在A抗原是区分A型与其他血型的核心标准。这种遗传特性使得A型血在亲子鉴定中具有独特的参考价值。例如,当父母一方为A型血时,其子代可能携带A或O型基因,具体取决于另一方的血型组合。

从分子生物学角度看,A抗原的合成依赖于特定的糖基转移酶活性,这种酶由A基因编码。若个体携带A基因(显性),则红细胞表面会表达A抗原;若为隐性纯合子(OO),则表现为O型。这种显隐性关系解释了为何A型血父母可能生出O型血子女——当父母双方均携带隐性O基因时,子代有25%概率遗传两个O基因。

二、A型血在亲子鉴定对照表中的组合规律

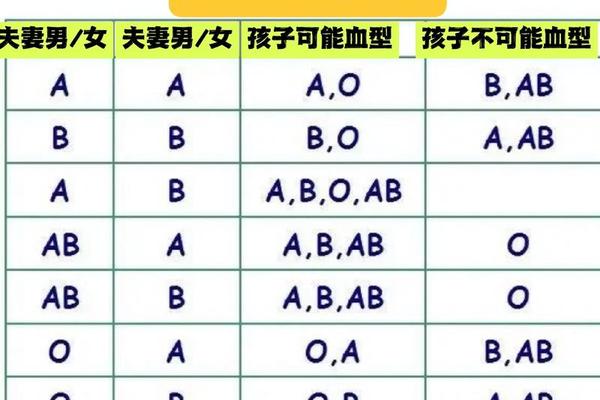

根据国际公认的ABO血型遗传规律,A型血与其他血型组合产生的子代血型范围存在显著差异。例如:

特殊情况下,基因变异可能导致例外现象。例如罕见的Cis-AB型血,其基因突变使A和B抗原同时存在于同一染色体上,导致A型与O型父母可能生出AB型子代。此类案例提示,单纯依赖血型对照表存在局限性,需结合DNA检测验证。

三、血型鉴定的科学价值与局限性

血型对照表在亲子鉴定中主要发挥排除功能。例如,若父母均为A型血,而子代出现B型或AB型,则可直接否定生物学亲缘关系。这种排除法在20世纪70年代前曾是司法鉴定的重要依据,准确率可达80%以上。

血型鉴定无法确认亲子关系。以A型与B型父母为例,其子代可能涵盖所有ABO血型,此时血型信息无法提供肯定性证据。医疗操作(如移植)或罕见血型(如孟买型)可能干扰检测结果。例如,孟买型个体虽表现为O型,但携带A或B基因,可能打破常规遗传规律。

四、现代技术对传统血型鉴定的补充与超越

随着DNA分析技术的发展,STR(短串联重复序列)检测已成为亲子鉴定的金标准,准确率超过99.99%。相较于血型鉴定,DNA技术可直接解析遗传物质的传递路径,规避血型系统的显隐性干扰。例如,通过对比父母与子代的16个以上基因位点,可精准判断亲缘关系。

尽管如此,血型对照表仍具现实意义。在资源匮乏地区或初步筛查场景中,血型检测因其低成本、高效率的特点,可作为DNA鉴定的前置筛选工具。血型研究在疾病关联领域持续突破,例如A型血与早发性中风风险的相关性研究,为医学遗传学提供了新视角。

五、总结与展望

A型血在亲子鉴定对照表中的核心价值在于其遗传规律的可预测性,这种特性使其成为排除非亲缘关系的高效工具。血型系统的生物学复杂性和技术局限性要求我们在实践中保持审慎态度。未来研究需进一步探索血型基因的多态性表达,尤其是Cis-AB型、孟买型等变异机制的临床意义。

建议在司法鉴定和医疗场景中推行“血型初筛+DNA验证”的双轨模式,兼顾效率与准确性。血型与疾病易感性的关联研究(如A型血与血栓风险)有望为个性化医疗提供新方向。通过整合传统血型学与现代分子生物学,人类对遗传奥秘的解读将迈向更深层次。