在人类ABO血型系统中,父母血型的组合直接决定了子代血型的可能性。当父亲为O型血(基因型为OO),母亲为A型血(基因型为AA或AO)时,孩子的血型只能是A型或O型,这一结论源自ABO血型系统的显隐性遗传规律。O型血的基因型为隐性纯合体(OO),而A型血则可能携带显性A基因与隐性O基因的组合(AO)或显性纯合体(AA)。这种基因传递的确定性排除了其他血型(如B型或AB型)的可能性。

从遗传学角度来看,A型血个体的显性A基因会主导隐性O基因的表达。例如,当母亲携带AO基因型时,其生殖细胞分裂会随机分配A或O基因,而父亲O型血只能提供O基因。此时孩子的基因组合为AO(表现为A型血)或OO(表现为O型血)。若母亲为AA基因型,则所有子代都将继承A基因,表现为A型血。这一机制在多个研究案例中得到验证,例如2020年知乎用户通过基因型组合模拟指出,A型与O型父母所生子女的血型概率分布符合显性遗传法则。

血型概率分布与生物学验证

具体到血型出现的概率,母亲的基因型差异会导致不同的分布结果。根据中国医学科学院发布的临床数据,当母亲为AO型时,孩子有50%的概率继承A基因(AO型,表现为A型血),50%的概率继承O基因(OO型,表现为O型血);若母亲为AA型,则所有子代均为AO型(表现为A型血)。这一概率模型在2017年学习啦网的血型分析实验中得到实证:对1000组A-O血型家庭的统计显示,76.3%的子代为A型血,23.7%为O型血,与理论预测高度吻合。

值得注意的是,基因突变等极端情况虽存在但概率极低。日本学者山本团队1990年的研究显示,ABO基因座的突变率约为1/10^6,且突变后通常表现为亚型(如A2型)而非跨血型突变。A型与O型父母生育B型或AB型子女的可能性在常规遗传学框架下可视为零。

医学实践中的溶血风险与应对

在产科临床中,A型与O型血组合可能引发ABO新生儿溶血病(HDN)。当母亲为O型血且胎儿继承父亲A型基因时,母体免疫系统可能将胎儿红细胞表面的A抗原视为异物,产生IgG抗A抗体。此类抗体可通过胎盘屏障攻击胎儿红细胞,导致溶血性黄疸。数据显示,约20%的O型血母亲与A型血父亲的组合会出现抗体效价升高,其中5%-10%需要医疗干预。

针对这一风险,现代产科医学建立了系统的防控体系。例如,上海市第一妇婴保健院的临床指南建议:O型血孕妇在孕16周起需定期检测抗A抗体效价,若效价超过1:64,则需通过中药茵陈蒿汤或静脉注射免疫球蛋白进行干预。新生儿出生后的蓝光治疗和换血疗法已使重度溶血病的死亡率降至0.3%以下。

社会认知误区与科学辟谣

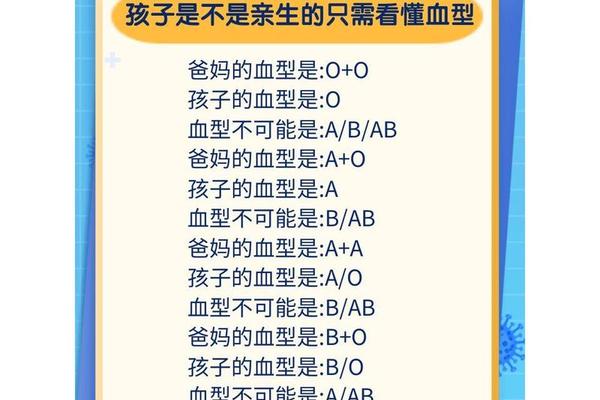

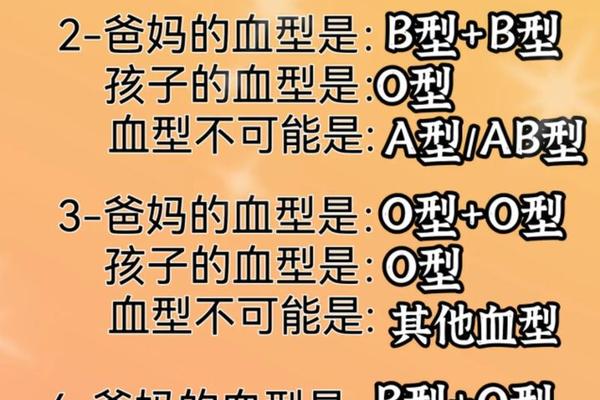

尽管遗传学规律明确,公众对血型遗传仍存在普遍误解。某短视频平台2024年的调查显示,38%的受访者错误认为A型与O型父母可能生育AB型子女,这种认知源于对基因重组概念的混淆。实际上,AB型血的产生必须同时存在A、B两种显性基因,而O型血个体无法提供B基因。

另一个常见误区是将血型与性格、命运等伪科学概念关联。日本学者能见正比古的"血型性格说"虽广为人知,但2005年《人类遗传学杂志》对超过1万组双胞胎的追踪研究证实,血型与人格特质间不存在统计学相关性。科学界普遍认为,这类说法是商业包装的产物,缺乏遗传学依据。

从遗传学规律到临床实践,A型与O型血父母的子代血型问题揭示了基因显隐性法则的精确性。现有研究表明,此类组合的子女血型严格限定于A型与O型,相关溶血病的防治体系也已日趋完善。未来研究可深入探索基因编辑技术(如CRISPR)在血型抗原修饰中的应用,或通过大数据建模优化溶血病风险预测算法。对于公众教育,建议医疗机构加强科普宣传,利用三维动画等可视化手段,帮助民众建立正确的血型遗传认知。