从传统血型性格学说来看,O型血与A型血被认为是互补的典型组合。O型血常被描述为理性、目标导向且具有领导力,而A型血则被认为细致、责任感强且注重规则。这种性格差异在婚姻关系中可能形成“夫唱妇随”的稳定模式——O型血一方主导决策,A型血一方负责执行细节,双方在家庭分工上容易达成默契。例如,日本学者提出的血型婚姻评分系统中,O型与A型组合以100分被视为最理想的配对之一,认为双方既能相互包容又能保持独立。

这种理论存在争议。科学研究表明,血型与性格的关联性缺乏严谨证据支持。例如,台湾学者针对2681人的大规模调查发现,血型与人格特质(如外向性、情绪稳定性)无显著相关性。将婚姻适配性简单归因于血型可能陷入认知偏差,忽视了个体成长环境、价值观等更重要的影响因素。

医学风险与生育考量

从医学角度看,O型血女性与A型血男性的结合存在新生儿溶血症风险。当母亲为O型血、胎儿遗传父亲的A型抗原时,母体免疫系统可能产生抗A抗体攻击胎儿红细胞,导致溶血性黄疸甚至贫血。数据显示,约15%的O型血母亲与A型血父亲的组合会出现抗体效价升高,其中5%可能发展为中重度溶血。

现代医学已能有效管理此类风险。孕期通过抗体效价监测(如定期检测抗A效价)和干预措施(如免疫球蛋白注射),可将严重溶血概率降低至1%以下。新生儿出生后通过蓝光治疗、换血疗法等手段也能显著改善预后。医学风险不应成为婚姻决策的障碍,但需加强孕前咨询与产检意识。

血型遗传规律与子代特征

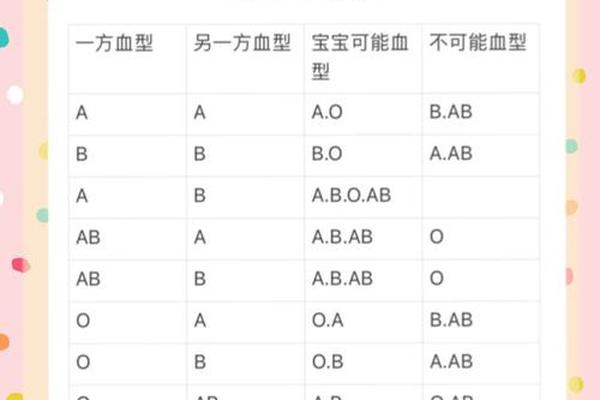

根据孟德尔遗传定律,O型血(基因型为ii)与A型血(基因型为AA或Ai)结合,子代血型存在明确规律。若A型血为纯合子(AA),所有子女均为A型;若为杂合子(Ai),子女有50%概率为A型,50%为O型。这一规律在临床血型鉴定中具有高度准确性,仅极少数基因突变案例可能打破常规模式。

值得注意的是,血型遗传与智商、体质等无关。尽管民间存在“A型血孩子更自律”“O型血孩子免疫力强”等说法,但缺乏科学依据。父母更应关注遗传病筛查与后天教育,而非过度解读血型对子代的影响。

社会文化视角下的婚恋观

在东亚文化中,血型配对长期被视为婚恋参考指标。日本企业甚至曾将血型纳入招聘考量,认为O型与A型员工组合能提升团队效率。这种文化现象反映出血型学说作为一种“社交工具”的功能——它为复杂的人际关系提供简化判断框架,缓解择偶焦虑。

过度依赖血型可能导致标签化认知。例如,A型血“固执”、O型血“自我”等刻板印象,可能掩盖个体独特性。社会心理学研究指出,此类偏见会强化确认偏误(Confirmation Bias),使人选择性关注符合预期的行为,忽视反例。健康的婚恋观应建立在相互理解与动态调整上,而非静态的血型标签。

总结与建议

O型血与A型血的婚姻适配性需多维度评估。从医学角度,溶血风险可通过现代医疗手段有效控制;从遗传学角度,子代血型具有明确可预测性;而性格匹配度则需理性看待传统学说与科学证据的矛盾。建议准夫妻采取以下行动:一是进行孕前血型抗体筛查,制定科学生育计划;二是通过MBTI、大五人格等工具深度了解彼此性格;三是建立基于沟通与包容的相处模式,超越血型标签的局限。未来研究可进一步探索血型抗原对免疫系统的长期影响,以及文化因素如何塑造血型偏见的传播机制。