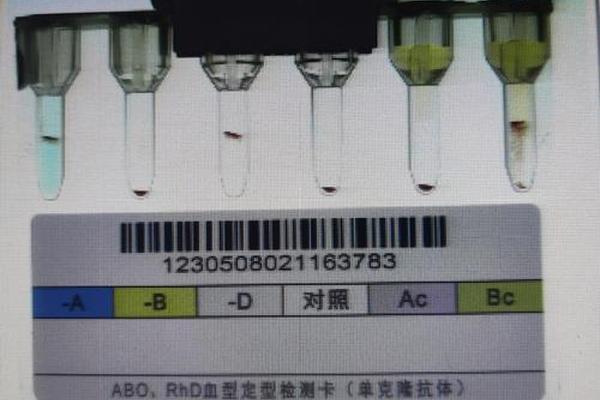

血型是人类红细胞表面抗原的遗传特征,ABO血型系统作为临床应用最广泛的分类标准,其测定依赖于抗原与抗体的特异性结合反应。已知A型血个体的红细胞表面携带A抗原,血清中含有抗B抗体,这一特性为测定未知血型提供了科学依据。通过正向定型(检测红细胞抗原)与反向定型(检测血清抗体)的双重验证,可准确判定血型类别。例如,若未知血型的红细胞与抗A血清发生凝集,而与抗B血清不凝集,则可初步判定为A型。

在实验操作中,常用的方法包括玻片法、试管法和流式细胞技术。玻片法通过肉眼观察凝集现象,操作简便但易受环境因素干扰;试管法通过离心加速抗原抗体反应,显著提高了检测灵敏度;而流式细胞技术则能通过荧光标记抗体实现高精度分析,尤其适用于ABO亚型的鉴别。例如,2023年的一项研究表明,流式细胞技术对B(A)亚型的检测准确率可达99.8%,有效避免了传统血清学方法的误判。

二、亲子鉴定中的血型遗传规律与对照表应用

血型遗传遵循孟德尔定律,父母血型的组合可通过基因显隐性关系预测子女的可能血型。例如,A型血(基因型AA或AO)与O型血(基因型OO)结合时,子女仅可能为A型或O型;若出现B型或AB型,则可直接排除生物学亲子关系。亲子鉴定血型对照表正是基于这一原理设计,其核心作用在于通过排除法缩小可能性。

血型对照表的局限性不容忽视。ABO系统仅覆盖约95%的人群,罕见血型(如Rh阴性、类孟买型)可能突破常规遗传规律。基因突变或重组事件可能导致表型异常。例如,2021年报道的一则案例中,O型父亲与A型母亲生下的B型女儿,经基因测序发现母亲携带罕见的Bw11突变基因,导致血清学检测误判为A型。对照表仅能作为初步筛查工具,无法替代DNA鉴定。

三、血型检测的局限性与技术发展方向

传统血型检测的误差主要源于操作环境、试剂灵敏度及个体生物学变异。例如,婴幼儿红细胞抗原表达较弱,或白血病患者的抗原表达异常,均可能干扰结果。移植后受者的血型可能转变为供者类型,这类“获得性血型”需通过基因检测而非血清学方法确认。

近年来,基因检测技术的突破为血型鉴定提供了新思路。美国FDA于2018年批准的血型基因检测方法,可通过分析ABO、RH等35个血型系统的基因序列,精准识别稀有血型(如孟买型、Kell型),其准确率远超传统血清学方法。2020年中国学者的研究进一步证明,结合H基因与ABO基因测序,可有效鉴别类孟买血型及B(A)亚型等复杂案例。未来,随着二代测序技术的普及,血型检测有望从单一抗原分析转向多基因位点综合评估。

四、总结与展望

ABO血型测定与亲子鉴定对照表在医学和法医学中具有重要应用价值,但其科学边界需明确:血型遗传规律可初步排除亲子关系,却无法确认生物学亲缘;血清学方法简便高效,却受限于技术敏感性和个体变异。在临床实践中,建议将血型检测作为筛查工具,结合DNA鉴定(如STR分型或SNP分析)以提高结论可靠性。

未来研究可聚焦于两方面:一是开发低成本、高通量的血型基因检测技术,以覆盖更多罕见血型系统;二是建立全球血型基因数据库,为输血医学与遗传学研究提供数据支撑。正如《自然》杂志评论所述:“血型科学的终极目标不仅是分类,更是理解其背后的生物学意义与人类多样性。”通过多学科协作与技术迭代,血型检测将在精准医疗与个体化治疗中发挥更大潜力。