A型血与O型血结合的家庭,其血型遗传机制遵循经典的孟德尔遗传定律。根据ABO血型系统的显隐性基因规律,O型血个体的基因型为OO,而A型血个体可能是AA或AO基因型。当A型血(AO)与O型血(OO)结合时,子女的血型有50%概率为A型(AO),50%概率为O型(OO)。若A型血一方为AA纯合型,则子女将全部为A型血(AO)。这一遗传规律在临床医学和亲子鉴定中具有重要参考价值。

值得注意的是,血型遗传并非孤立存在。研究显示,血型与某些疾病易感性存在关联。例如,O型血人群对新冠病毒的感染风险较低,而A型血人群则可能面临更高的心血管疾病和癌症风险。A型与O型血夫妻在规划生育时,可通过遗传咨询了解潜在健康风险,并结合产前筛查技术进行早期干预。

二、孕期健康管理与溶血风险

当O型血女性与A型血男性结合时,新生儿ABO溶血风险需引起关注。由于母体O型血中天然存在抗A抗体,若胎儿遗传父亲A型血抗原,可能引发免疫反应,导致红细胞破裂。临床统计表明,约20%-25%的母婴ABO血型不合案例会出现溶血性黄疸,但严重病例仅占少数。

为降低风险,建议夫妻在孕期进行抗体效价检测。若母体抗A抗体水平异常升高,可通过光照疗法、免疫球蛋白注射等手段干预。部分保险公司推出针对ABO溶血的孕期保险,覆盖新生儿黄疸治疗费用,为家庭提供经济保障。研究表明,提前干预可将重症溶血发生率降低至5%以下,凸显科学管理的重要性。

三、性格互补与家庭关系构建

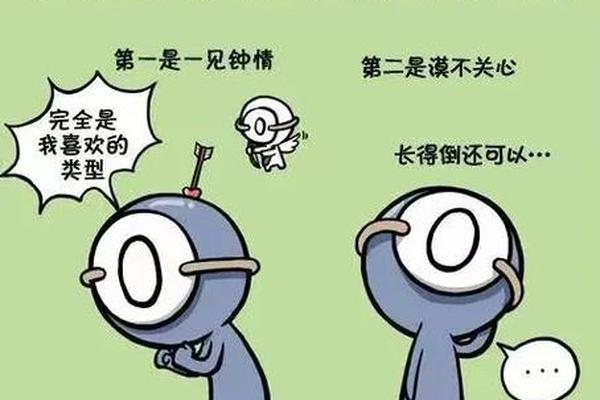

从血型性格学视角看,A型血个体常表现出严谨、细致的特质,而O型血人群则以热情、行动力强著称。这种差异可能形成互补的家庭分工模式:A型血一方擅长规划与风险控制,O型血一方则更适应灵活执行与社会资源整合。例如,在子女教育中,A型血父母注重系统性知识传授,而O型血父母倾向于培养实践能力。

性格差异也可能引发摩擦。A型血对细节的执着可能被O型血视为过度保守,而O型血的即兴决策可能被A型血批评为缺乏深思。研究建议,夫妻可通过建立“差异清单”明确分工边界,例如由A型血负责财务规划,O型血主导社交活动,以此实现优势协同。

四、疾病易感性与健康管理策略

不同血型的疾病谱差异为家庭健康管理提供科学依据。A型血人群需重点关注胃癌、冠心病等慢性病,定期进行胃肠镜和血脂检测;O型血人群则应注意消化系统疾病预防,如幽门螺杆菌筛查。值得注意的是,双方结合可能产生叠加效应,例如A型血对高胆固醇食物的敏感性叠加O型血易患十二指肠溃疡的特质,需共同调整饮食结构。

基于血型特性的运动方案也值得探讨。A型血适合瑜伽、太极等舒缓运动以缓解压力,O型血则可选择跑步、游泳等高强度训练。家庭健康档案的建立有助于追踪双方指标变化,例如将A型血压监测与O型血消化功能评估纳入年度体检必查项目。

五、社会文化认知与科学理性

在日本等东亚国家,血型文化深刻影响婚恋观念,部分婚介所将血型匹配度作为推荐指标。基因学研究证实,血型仅反映红细胞抗原类型,与性格、命运的关联缺乏生物学基础。我国调查显示,血型分布呈现地域差异,例如北方B型血比例较高,这与民族迁徙史相关,而非个体特质决定。

建议公众以辩证态度看待血型学说:既承认其在疾病预防中的参考价值,又避免陷入“血型决定论”的误区。医疗机构可开展血型科普讲座,帮助家庭建立基于实证医学的健康管理观。

A型与O型血夫妻的结合,既是生物学规律的体现,也是社会关系的复杂构建。从遗传机制到健康管理,从性格互动到文化认知,这一组合揭示了个体差异与群体规律的辩证统一。未来研究可深入探索血型-基因-环境的交互作用,例如通过大规模队列研究分析不同血型家庭的长期健康轨迹。对于普通家庭而言,理性运用血型知识而非盲目遵从,才是实现科学育儿的根本路径。