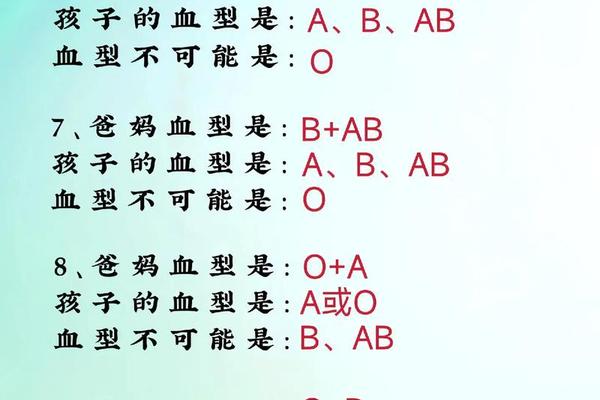

人类ABO血型系统的遗传规律通常遵循显隐性法则:O型血的基因型为OO,只能传递O基因;A型血则可能为AA或AO,其中A为显性基因。理论上,O型父亲与A型母亲结合,子女的血型应为A型(AO)或O型(OO)。当父亲为O型、儿子为A型时,这本身符合常规遗传逻辑,无需过度疑虑。若母亲血型存在特殊遗传变异或检测误差,可能引发亲子关系的争议。例如,母亲若携带罕见的AB亚型或孟买血型基因,其血型可能被误判为A型,从而打破常规遗传预期。

血型遗传的复杂性不仅体现在基因组合上,还涉及抗原表达的强弱。例如,AB亚型的母亲因B抗原表达极弱,常规血清学检测可能误判其为A型,但基因检测可揭示其携带隐性B基因,从而导致子女出现看似“不可能”的B型或A型。这种案例提醒我们,血型鉴定需结合基因层面的分析,而非仅依赖表型检测。

特殊血型系统的干扰因素

除ABO系统外,Rh、Lewis等血型系统也可能影响遗传结果。例如,孟买血型个体因缺乏H抗原,即使携带A或B基因,表型仍为O型。若父母一方为孟买血型,子女的血型可能出现与遗传规律不符的情况。基因突变或嵌合体现象(如造血干细胞移植后血型改变)也可能导致子代血型异常。

一项针对中国少数民族的研究显示,约0.1%的人群存在ABO基因位点突变,这类突变可能通过隐性遗传影响后代血型。例如,父亲若携带罕见的顺式AB基因(即A和B基因位于同一染色体),可能将AB基因传递给子女,导致子女血型与父母表型不符。这些特殊遗传机制的存在,使得血型无法作为亲子关系的唯一判定依据。

医学检测的局限与进步

传统血清学检测仅能识别红细胞表面抗原,无法揭示基因层面的变异。例如,AB亚型个体在血清学检测中可能被归类为A型,但其基因型实为ABw,携带弱表达的B抗原。2019年广东江门的案例中,母亲因ABw亚型被误判为A型,导致O型父亲与“A型”母亲生育出B型女儿,经基因检测才得以澄清。

现代分子生物学技术(如PCR-SSP、基因测序)可精准识别ABO基因的碱基序列差异。研究显示,通过基因检测发现的ABO亚型比例高达1/3000,其中部分亚型在常规检测中完全无法区分。对于血型存疑的案例,基因检测已成为司法亲子鉴定的金标准。

社会认知与科学普及的鸿沟

公众对血型遗传的认知多停留在“父母O型不能生育A型子女”的简单逻辑层面,这导致许多家庭因血型不符产生信任危机。湖南某案例中,生物学博士因O型夫妻生育A型儿子陷入困惑,最终发现妻子携带罕见的顺式B基因。此类事件凸显科普教育的重要性——需明确血型遗传的或然性及例外情况。

医学界建议建立多层级血型认知体系:初级教育强调常规规律,高级教育纳入基因遗传复杂性,专业领域则需掌握突变、嵌合体等特殊机制。医疗机构应规范血型检测流程,对争议案例自动启动基因复核,避免误诊导致家庭破裂。

总结与未来展望

血型遗传的复杂性远超常人想象,O型父亲与A型儿子的组合既可能是常规遗传的必然结果,也可能是特殊基因作用的产物。现代医学已证实:ABO亚型、顺式基因、嵌合体等现象均可打破表型遗传的简单对应关系。未来研究需重点关注基因突变率与地域、族群的关系,建立中国人血型基因数据库,为精准医疗和司法鉴定提供支撑。

对于普通家庭,建议理性看待血型差异。当发现子女血型异常时,可优先通过权威机构进行基因检测,而非陷入主观猜疑。医学工作者则需提升对罕见血型的识别能力,避免因检测误差引发社会问题。血型不仅是遗传密码的载体,更是人类探索生命奥秘的一扇窗口——唯有以科学态度正视其复杂性,方能真正理解生命的多样性。