在生命的遗传密码中,血型是父母赋予子女最直观的生物学特征之一。当母亲为A型血、父亲为B型血时,孩子的血型可能性看似简单,实则蕴含着复杂的遗传机制。传统观念认为这类组合只能产生AB型或O型后代,但科学揭示的真相远超想象——从显隐性基因的博弈到罕见的孟买血型,从临床输血医学到亲子鉴定的争议,这段基因传承的故事既充满确定性,又暗藏意料之外的转折。

一、遗传机制的核心密码

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,由位于9号染色体的三个等位基因(IA、IB、i)决定。当母亲携带A型血(基因型可能为IAIA或IAi),父亲携带B型血(基因型可能为IBIB或IBi)时,子女的基因组合呈现多样性。显性基因IA和IB会压制隐性基因i的表达,但两者相遇时则呈现共显性,这正是AB型血的成因。

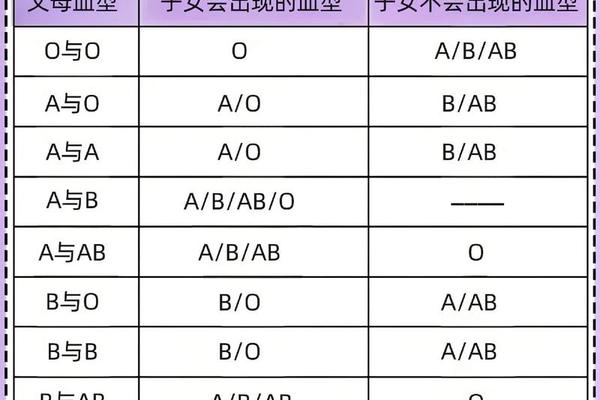

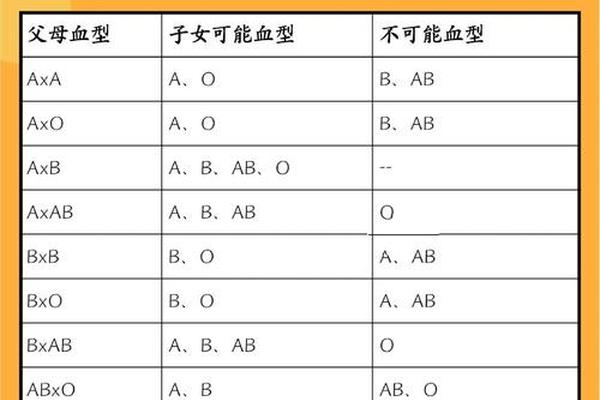

具体到基因组合的可能性:若父母均为纯合子(IAIA×IBIB),子女必为AB型;若一方为杂合(如IAi×IBIB),则可能出现AB型或B型;当双方均为杂合(IAi×IBi)时,四种血型(A、B、AB、O)均有可能出现,概率各占25%。这种遗传多样性解释了为何传统经验判断常与实际情况存在偏差。

二、概率迷雾中的科学真相

统计学数据显示,东亚人群中A型与B型夫妻的后代血型分布呈现特殊规律。日本国立遗传学研究所2019年的研究显示,当父母均为杂合型时,O型血出现概率高达28.3%,远超理论值25%,这可能与i基因在亚洲人群中的高频分布相关。而AB型血的实际发生率约为23.5%,略低于理论预期。

临床检测中常采用正反定型联合检测法。正向定型通过抗A/B血清检测红细胞抗原,反向定型则用标准A/B细胞检测血清抗体。当父母存在亚型(如A2B3亚型)时,常规检测可能出现误判,此时需要流式细胞术等精密手段辅助鉴定。2017年重庆团队研发的POCT试纸技术,能在30秒内完成五种Rh抗原检测,为复杂血型鉴定提供了新方案。

三、超越常规的特殊案例

孟买血型的发现彻底颠覆了传统认知。当父母携带hh基因时,即使遗传了IA或IB基因,也无法表达A/B抗原,表现为伪O型。2018年上海某三甲医院记录的案例显示,一对A型与B型夫妻诞下"AB型"婴儿,基因检测揭示父亲实为孟买型(hh-IAIB),其红细胞表面缺乏H抗原前体,导致常规检测误判。

血型嵌合现象则更为罕见。2021年《新英格兰医学杂志》报道的案例中,一位母亲体内存在两种红细胞群(46,XX/46,XY),导致其与B型丈夫生育的子女出现不符合遗传规律的血型。这类特殊案例约占血型争议事件的0.03%,却对临床输血和亲子鉴定构成重大挑战。

四、医学实践的多维影响

在输血医学领域,准确判断血型关乎生死。2019年WHO数据显示,因血型误判导致的急性溶血反应发生率约为1/38000,其中父母为A-B型组合的家庭更易出现检测疏忽。新兴的液态活检技术可通过孕妇外周血中的胎儿红细胞进行产前血型筛查,将新生儿溶血病的确诊时间提前至孕12周。

遗传咨询中,血型作为初筛工具仍具价值。美国医学遗传学会建议,当子女血型与父母存在理论矛盾时,应优先考虑进行HLA分型或STR检测,而非武断质疑亲子关系。值得注意的是,某些血液病(如白血病)可能导致红细胞抗原表达减弱,造成血型检测的"假性不符"。

生命的遗传图谱在血型这个节点上,既展现着严密的科学规律,又保留着自然演化的神秘性。从孟德尔定律到基因编辑技术,人类对血型遗传的认知不断深化,但每个新发现都在提醒我们:在生命科学的海洋中,已知的永远只是冰山一角。未来研究应聚焦于建立全球血型数据库、开发纳米级快速检测设备、探索血型与疾病易感性的深层关联,让这份红色密码为人类健康提供更精准的导航。