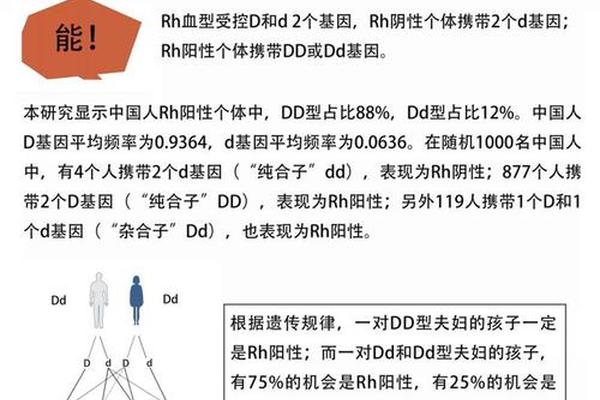

在人类复杂的血型分类体系中,A型Rh阴性血型是一个兼具稀有性与特殊性的存在。从ABO血型系统来看,A型血属于常见类型,其抗原特征由红细胞表面的A型糖链决定;而从Rh血型系统观察,Rh阴性则意味着红细胞缺失D抗原,这种组合仅占中国人口的千分之三。双重血型系统的叠加使该血型具有独特的医学价值,但也引发了关于其与智商关联性的社会讨论。

在临床实践中,A型Rh阴性血型被严格定义为ABO系统中的A型叠加RhD抗原缺失的复合型血型。这种血型人群若需输血,必须接受RhD阴性血液,否则可能引发致命性溶血反应。医学界普遍认为,血型的形成主要由遗传决定,与智力发展无直接关联,但民间长期存在将稀有血型与特殊能力相联系的认知误区。

血型与智商的迷思溯源

关于血型影响智商的观点,最早可追溯至20世纪初的日本心理学研究。1927年古川竹二提出血型性格论,认为A型血人群具有严谨理性的特质,这种观点后来被错误延伸至智商领域。在当代网络信息传播中,某些自媒体将Rh阴性血型渲染为“远古人类基因”,声称其携带者具有更高创造力或特殊智慧。

科学界对此类说法持否定态度。日本九州大学2015年对1.5万人进行的大规模研究显示,不同血型人群的智商测试结果无统计学差异。中国遗传学家通过对双胞胎的追踪研究也证实,智力发展的个体差异主要受教育环境与后天培养影响,血型因素贡献度不足1%。Rh阴性血型虽在抗原结构上具有特殊性,但D抗原蛋白的功能仅限于协助红细胞运输气体,与神经系统发育无关。

社会认知的建构与解构

稀有血型的神秘化现象实质上是社会心理投射的结果。媒体对“熊猫血”的频繁报道,客观上强化了公众对Rh阴性血型的特殊期待。部分网络文章通过伪科学话术,将血型抗原的生物学特性与认知功能强行关联,例如声称“Rh阴性血型保留原始基因,因此更具创造力”,这类论述缺乏分子生物学证据支持。

心理学研究揭示了认知偏差的形成机制。当个体知晓自身属于稀有血型时,易受“巴纳姆效应”影响,主动将成功经历归因于血型特质。这种心理暗示可能促使部分A型Rh阴性血型者产生自我实现的预言效应,但本质上属于主观认知建构,而非客观能力差异。

医学视角下的客观认知

从临床医学角度观察,A型Rh阴性血型的核心特征在于输血医学的特殊要求。该类人群需要建立终身血液档案,孕妇更需严格监测胎儿Rh血型,预防新生儿溶血症。浙江大学2020年研发的三维凝胶网络技术,通过人工修饰红细胞表面抗原,为Rh阴性患者提供了新型输血解决方案,这项突破凸显的是医学进步,而非血型本身的智力优势。

遗传学研究显示,Rh阴性血型的分布差异主要源于基因漂变和奠基者效应。白种人中15%的Rh阴性比例,相较东亚人群不足1%的占比,充分说明这是自然选择中的随机现象,与智力进化无关。血型系统作为人类遗传多样性的一部分,其价值应体现在精准医疗领域,而非作为评价个人能力的指标。

未来研究与公众教育

当前亟需开展跨学科合作研究,通过全基因组关联分析等技术,彻底厘清血型基因与其他生理功能的关联机制。2024年启动的“人类血型组计划”拟对35种血型系统进行功能图谱绘制,这将为破除血型迷信提供科学依据。在公众教育层面,医疗机构应加强血型知识科普,引导正确认知稀有血型的医学意义。

对于A型Rh阴性血型人群,建议重点关注临床用血保障体系的完善,而非纠结于血型与智力的伪命题。建立全国联动的稀有血型数据库,发展体外造血干细胞培养技术,才是保障这类群体生命安全的根本之策。社会各界应共同努力,用科学理性取代神秘想象,让血型回归其医学本质属性。