在浙江某医院的新生儿科病房,一对A型与B型血的夫妇迎来了他们的孩子,但令人意外的是,这个婴儿不仅表现为O型血,还被检测出RhD阴性——即俗称的“熊猫血”。这一案例引发了公众对血型遗传机制的广泛讨论。ABO系统与Rh系统的独立遗传规律,使得看似矛盾的血型组合成为可能。这种生物学现象背后,隐藏着人类基因组的复杂性与医学检测的精密逻辑。

ABO血型系统的隐性传递

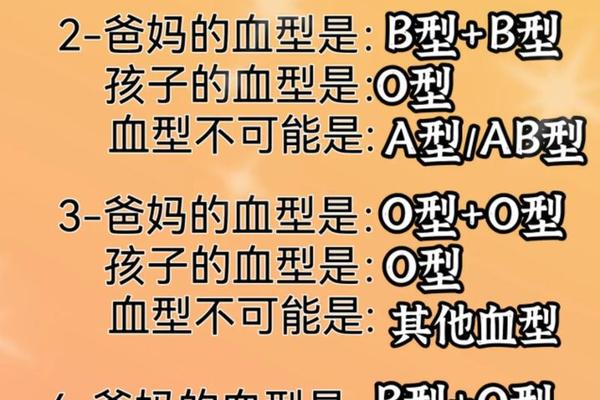

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,由第9号染色体上的IA、IB、i三个等位基因控制。A型血父母的基因型可能是AA或AO,B型血父母则可能为BB或BO。当父母分别为AO和BO时,子女有25%的概率从双方各获得一个i基因,表现为O型血(基因型ii)。例如,网页15和26指出:“若父母基因型为AO和BO,子女可能携带A、B、AB或O型,其中O型概率为25%。”这种隐性基因的叠加,打破了“父母非O型则孩子必非O型”的常见误解。

值得注意的是,ABO系统的检测依赖于红细胞表面抗原的表达。若父母携带罕见的亚型(如A3或B亚型),可能导致抗原表达微弱,进一步增加血型判断的复杂性。例如南京曾报道全球唯一的A3亚型案例(网页52),这类特殊基因型的存在,使得血型遗传的预测更具挑战性。

Rh阴性血型的隐性遗传机制

Rh血型系统的关键抗原D由第1号染色体上的RHD基因控制。Rh阳性(D抗原阳性)个体的基因型可能是DD或Dd,而阴性(dd)则需父母双方均传递隐性d基因。网页2和11详细说明:当父母均为Dd杂合子时,子女有25%概率获得两个d基因,表现为RhD阴性。中国汉族人群中Rh阴性仅占0.4%(网页2),这使得该案例的叠加概率降至0.06%(25%×0.4%)。

临床检测中,Rh血型的误判可能源于“遮断现象”。当新生儿红细胞被母体IgG抗体包裹时,常规的IgM试剂可能无法识别D抗原,导致假阴性结果(网页2)。这要求输血科采用抗人球蛋白试验等补充检测,确保基因型与表型的一致性。

双重稀有性的临床意义

O型Rh阴性血型的叠加,带来独特的医学风险与应对策略。母婴Rh血型不合引发的溶血症通常发生在母亲为Rh阴性而胎儿为Rh阳性时,但本案母亲为Rh阳性,因此排除了此类风险(网页2)。患儿未来若需输血,必须严格匹配RhD阴性血源,否则可能引发抗体致敏,尤其对女性而言,这种致敏会影响未来妊娠(网页75)。

从公共卫生视角看,中国0.4%的Rh阴性人群中,仅约10%为O型(网页70),此类个体的血液储备尤为稀缺。2024年南昌发现的类孟买血型新等位基因(网页40),以及江苏报道的全球首例小p血型突变(网页41),均凸显了建立动态稀有血型库的紧迫性。目前上海血液中心已开展稀有血型筛选项目,但区域间资源共享机制仍需完善。

社会认知与科学普及的鸿沟

公众对血型遗传的认知常局限于ABO系统,甚至将“滴血认亲”等伪科学观念与血型挂钩(网页70)。实际上,血型仅是基因表达的表象,如本案所示,父母血型与子女的显性-隐性基因组合可能产生“反直觉”结果。医学工作者需加强科普,例如通过基因检测明确杂合状态(如Dd或AO),帮助家庭理解遗传概率。

稀有血型群体面临的社会支持不足。网页80记录了一位孕妇意外发现Rh阴性血型后的焦虑,这反映出孕前血型筛查的重要性。建议将Rh血型检测纳入婚前检查常规项目,并通过“自体储血”等技术降低输血风险(网页2)。

基因密码的启示

A型与B型血父母生育O型“熊猫血”婴儿的案例,揭示了人类遗传系统的精妙分层。ABO与Rh系统的独立遗传、隐性基因的潜在表达、检测技术的局限性,共同构成了这一现象的生物学基础。未来研究可深入探索D抗原弱表达型(如亚洲型DEL)的临床意义,并通过基因编辑技术模拟稀有血型的形成机制。对于社会而言,加强血型科普、完善稀有血型互助网络,将成为保障个体健康与公共卫生安全的重要课题。