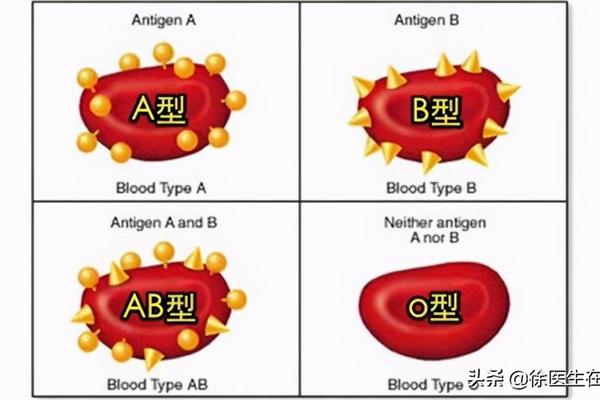

在人类基因的复杂图谱中,血型系统始终是医学研究的焦点。当我们将目光聚焦于A型与O型血的比较时,发现这两类血型在疾病易感性、免疫特征和生理机能方面呈现出显著的差异。A型血人群因红细胞表面携带A抗原的特性,形成了独特的免疫应答模式,而O型血作为最古老的血型,其抗原缺失的特征赋予了特殊的生物学优势。这种差异不仅体现在流行病学数据中,更与基因表达、代谢机制等分子层面的特性密切相关。

健康风险的基因烙印

A型血人群的心血管系统脆弱性已得到多项研究证实。我国临床数据显示,A型血患者心肌梗塞发病率较O型血高15%,这与A型血特有的血液黏稠度密切相关。其红细胞膜上的A抗原可能通过影响脂蛋白代谢,导致胆固醇沉积加速,形成动脉粥样硬化斑块。而O型血人群因FUT2基因的特殊表达,使得血管内皮细胞黏附因子浓度降低,显著减少血栓形成风险。

在消化系统疾病谱系中,这种差异更为明显。A型血人群胃酸分泌量较O型血低30%-40%,导致幽门螺杆菌感染率显著升高。这种生理特性使A型血人群胃癌发生率比O型血高出20%。但O型血并非完全免疫缺陷,其十二指肠溃疡发病率是其他血型的1.4倍,这与过量胃酸分泌导致的黏膜损伤直接相关。

免疫防御的分子博弈

O型血的免疫优势在病原体防御中尤为突出。其红细胞缺乏A/B抗原的特性,使得诺如病毒、疟原虫等依赖血型抗原入侵的病原体难以建立有效感染。研究发现,O型血个体感染登革热的风险比其他血型低45%,这种保护效应与天然抗A抗体对病毒包膜蛋白的中和作用有关。但在新冠病毒易感性研究中,这种优势出现分化——O型血人群感染率虽低12%,但感染后重症转化率并无显著差异。

A型血的免疫特征则呈现出矛盾性。其血清中高水平的IgE抗体使过敏性疾病发生率增加30%,但同时也赋予更强的细菌清除能力。在结核杆菌感染模型中,A型血人群的巨噬细胞吞噬效率比O型血高18%,这或许与H抗原糖基化修饰差异导致的模式识别受体激活有关。这种免疫系统的精细化调控,使得A型血在特定感染场景中反而具备防御优势。

代谢调控的双向通道

代谢综合征的发病风险在不同血型间呈现梯度差异。O型血人群的胰岛素敏感性较A型血高25%,这使得糖尿病患病风险降低17%。其肝脏细胞中ABO基因调控的糖基转移酶活性差异,直接影响着葡萄糖转运蛋白GLUT4的表达效率。但O型血个体甲状腺功能异常发生率是A型血的1.3倍,提示H抗原缺失可能影响内分泌系统的稳态调节。

在营养代谢领域,A型血的基因适应性更符合农耕文明的饮食结构。其乳糖酶持久性基因表达率比O型血高40%,对植物源性蛋白的消化吸收效率提升15%。这种进化优势在现代高动物蛋白饮食环境下却成为负担,A型血人群的结直肠癌风险因此增加12%。而O型血人群因胃蛋白酶原C基因的高表达,对红肉代谢具有更强的适应能力。

生命密码的辩证认知

血型差异本质上是人类适应环境的进化产物,O型血的"古老基因"与A型血的"农业基因"各具生存优势。当前研究证实,ABO基因不仅调控红细胞抗原,还通过表观遗传机制影响超过200个功能基因的表达。这种多效性特征使得血型与健康的关联呈现复杂网络化趋势。

未来研究需突破三大方向:建立血型特异性代谢组数据库,开发基于血型的精准营养干预方案;解析ABO基因与HLA系统的协同作用机制,完善器官移植配型体系;探索血型抗原在肿瘤免疫治疗中的调控作用。值得强调的是,血型特质仅构成健康基线的15%,科学的生活方式可重塑85%的健康命运。

在生命科学的坐标系中,A型与O型血的比较不应陷入简单的优劣评判。正如肠道菌群可修饰血型抗原表达的最新发现所示,人类正逐步揭开血型系统的动态调节机制。这种认知转变提醒我们:既要重视血型赋予的生物学特性,更要通过主动健康管理突破遗传限制,在生命密码的辩证认知中寻找健康最优解。