在血液的微观世界里,ABO血型系统与Rh血型系统构成了人类输血医学的基石。当我们将目光聚焦于A型血时,其鉴定原理既蕴含着抗原抗体的精密反应,又暗藏着遗传密码的独特表达。而“熊猫血”这一概念,则将视角延伸至Rh阴性血型的稀有性特征。A型Rh阴性血作为ABO系统与Rh系统的交叉产物,既是常规血型鉴定的重要对象,又是特殊临床需求中的稀缺资源。理解这种双重维度的生物学特征,对临床输血安全和遗传学研究具有深远意义。

ABO血型鉴定的科学原理

A型血的鉴定基于红细胞表面抗原与血清抗体的特异性反应。根据国际输血协会标准,A型个体的红细胞携带A抗原,血清中则存在抗B抗体。这种对立统一的特征源于ABO基因的显性遗传规律:当个体携带AA或AO基因型时,H基因编码的岩藻糖转移酶会将前体物质转化为A抗原。

实验室常采用正反定型联合检测法。正向试验使用抗A试剂与待检红细胞反应,若出现凝集则判定存在A抗原;反向试验则用已知的B型红细胞检测血清中的抗B抗体。现代微柱凝胶技术通过分子筛效应将凝集反应可视化,其灵敏度可达99.7%。值得注意的是,某些疾病状态可能导致抗原表达减弱,此时需结合基因分型技术进行确认。

Rh血型系统的特殊地位

Rh血型系统的复杂性远超ABO系统,其核心在于D抗原的存在与否。1940年兰德施泰纳通过恒河猴实验发现,85%白种人红细胞与抗猴血清发生凝集,由此确立了Rh阳性与阴性的划分标准。D抗原的免疫原性极强,一次Rh阳性输血即可使50%的Rh阴性个体产生抗D抗体,引发严重溶血反应。

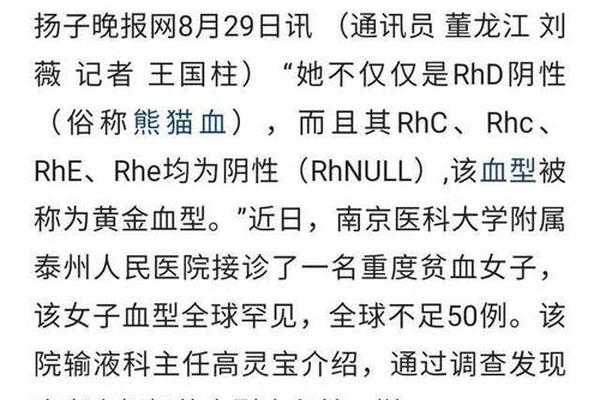

在中国汉族人群中,Rh阴性占比仅0.2%-0.5%,其中A型Rh阴性更属罕见,概率约为0.102%。这种稀有性源于基因突变积累和隐性遗传特性。当父母双方均携带Rh阴性隐性基因时,子代有25%概率表现为Rh阴性。少数民族如苗族的Rh阴性比例可达13%,这为研究血型基因的地理分布提供了重要样本。

A型Rh阴性的临床挑战

在输血医学领域,A型Rh阴性患者面临双重困境。ABO同型输血要求必须匹配A型血;Rh阴性血液库存量常不足1%。急诊情况下可采用O型Rh阴性红细胞进行替代,但需严格监控抗体效价。2012年北京建立的万人级Rh阴性献血者库,正是为应对此类特殊需求。

孕产期管理尤为重要。Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,胎儿的红细胞可能通过胎盘渗入母体,刺激产生IgG型抗D抗体。这种抗体可穿透胎盘屏障,导致第二胎新生儿溶血病,严重时引发核黄疸。江苏省2007年曾通过Rh阴性血爱心联盟成功救治大出血产妇,彰显了特殊血型网络的价值。

技术革新与未来展望

传统血清学检测正向分子生物学进阶。浙江大学2020年研发的细胞膜锚定技术,通过在红细胞表面构建三维凝胶网络,成功实现Rh阴性血的通用化改造。基因编辑技术如CRISPR-Cas9,则为精准修饰血型抗原开辟了新路径。

当前研究热点集中在三方面:一是建立区域性稀有血型动态数据库,利用区块链技术实现资源实时调配;二是开发人工血型转换技术,通过酶处理消除抗原表位;三是探索血型基因与疾病易感性的关联,如A型血与心血管疾病的流行病学联系。这些突破将重构输血医学的实践范式。

A型Rh阴性血的存在,犹如血型系统的双面棱镜,既折射出ABO抗原的经典生物学机制,又凸显了Rh系统在现代医学中的特殊地位。从抗原抗体反应的微观世界,到万人献血联盟的宏观体系,人类对血型认知的深化始终与技术创新同步演进。未来,随着基因工程的突破和人工智能的介入,稀有血型的管理将突破地域限制,实现从应急救治到主动预防的跨越。这不仅需要科学家的智慧,更需要社会公众对血型知识的正确认知和积极参与,让每个生命都能在血液安全的保障中焕发光彩。