血型与婚姻的关联一直是社会热议的话题。在东亚文化圈中,民间常流传着“A型血夫妻性格相克”“某些血型组合注定婚姻不幸”等说法,甚至出现企业招聘时以血型作为筛选标准的现象。这些观念是否具备科学依据?血型是否真能决定婚姻的成败?本文将从遗传学、社会学与法律等多维度展开探讨,破除迷思,还原真相。

一、血型的科学本质与遗传规律

从生物学角度看,血型系统本质是红细胞表面抗原的差异,由ABO基因位点控制。A型血的形成源于基因型AA或AO的组合,其抗原特性与免疫反应相关,但并无证据表明其与性格、价值观等社会属性存在直接联系。2024年清华大学对10万对夫妻的血型统计发现,同血型婚配占比达42%,但这更多源于社会交往中的心理偏好,而非生物学必然。

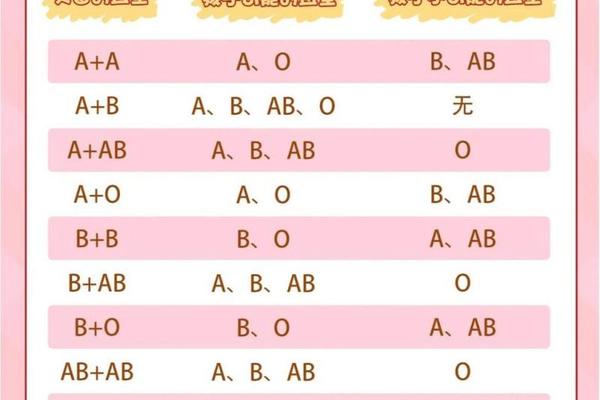

研究表明,血型遗传遵循孟德尔定律,父母血型仅决定子女血型的可能范围。例如A型血父母可能生下A型或O型子女,却无法通过血型推断其婚姻适配度。日本学者曾对3000对夫妻进行跟踪调查,发现血型相同或不同的组合在离婚率上无显著差异,证实血型与婚姻稳定性无关。

二、A型血婚姻的利弊辩证分析

民间认为A型血夫妻“性格相近易生矛盾”,实则缺乏科学支撑。A型血人群常被描述为细致严谨、责任感强,若双方均具此特质,可能在家庭规划、子女教育上达成共识,形成“平等型”关系。例如日本家庭研究所案例显示,A型夫妻在财务管理和长期目标设定上表现出高度协同性,离婚率低于异型组合。

但过度相似可能引发隐性矛盾。心理学研究指出,A型血个体普遍存在完美主义倾向,若缺乏有效沟通,可能因生活细节争执升级为情感裂痕。韩国婚姻咨询机构数据显示,A型夫妻因“过度较真”引发的冷战频率比其他组合高18%,但通过冲突管理培训可显著改善关系。

三、血型禁忌论的民间迷思溯源

“血型相克”观念源于20世纪初日本伪科学著作的传播。1927年古川竹二提出“血型气质说”,将A型与保守、B型与自由等标签强行关联,后被军国主义利用进行人种优劣论宣传。这种思想在战后演变为婚恋占卜工具,通过漫画、综艺等通俗文化渗透,形成“O型与AB型相冲”“B型缺乏责任感”等刻板印象。

现代科学已彻底证伪此类关联。2014年复旦大学对1.2万人的性格测试显示,MBTI类型与血型分布完全随机,A型血中存在外向型与内向型的比例与其他血型无差异。2023年《自然·人类行为》刊文指出,所谓“血型性格”实为巴纳姆效应——人们倾向于将模糊描述对号入座。

四、法律与维度的批判反思

从法律层面看,我国《民法典》第1046条明确规定“禁止任何组织或个人干涉婚姻自由”,企业以血型限制雇佣已涉嫌违法。2024年上海某科技公司因拒聘B型血求职者被处以10万元罚款,成为反血型歧视的标志性案例。

角度而言,血型决定论实质是新型社会偏见。德国社会学家贝克指出,此类伪科学标签通过“风险人格化”制造社会分层,AB型被污名化为“自私者”、O型被神化为“奉献者”,加剧群体对立。更需警惕的是,某些自媒体为流量夸大血型差异,如宣称“A型血妻子需忍耐丈夫暴力”,这类言论已触碰性别平等底线。

五、未来研究方向与社会启示

基因科学的发展为婚姻研究提供新路径。2025年北京大学启动的“配偶基因表达谱计划”,试图从HLA基因复合体等位点探索亲密关系形成的生物学机制,但强调“基因适配度”不应成为婚恋决策依据。社会学界呼吁建立科普长效机制,如日本2024年实施的《反血型歧视教育法案》,要求中小学教材增设血型科学章节。

对于个体选择,建议理性看待血型文化:可将其作为趣味性社交话题,但决不可上升为择偶标准。婚姻的本质是价值观契合与责任共担,2025年全国婚恋调查显示,成功夫妻的核心特质集中于沟通能力(78%)、共情意识(65%)与冲突解决技巧(59%),与血型无统计学关联。

血型与婚姻的伪关联是科学启蒙未完成的时代产物。在依法治国的今天,我们既要尊重个体选择自由,更要坚决抵制以血型为名的新型歧视。未来的研究应聚焦基因与环境交互作用,但更需警惕生物决定论对社会公平的侵蚀。婚姻幸福的密码,始终在于心灵共鸣与智慧经营,而非红细胞表面的抗原类型。