血液作为生命的河流,其复杂的分类系统承载着人类生存与健康的重要密码。在ABO血型系统中,A型血意味着红细胞表面携带A抗原,血浆中含有抗B抗体;而Rh血型系统则以D抗原的存在与否划分阴阳性。当两者结合,“A型RH阳性”这一表述便指向了一个既普遍又特殊的群体——他们既是ABO系统中的A型血,又属于Rh系统中占人口99%以上的阳性人群。

从生物学角度看,A型RH阳性血型的形成由基因决定。ABO血型的遗传遵循显性规律,父母分别传递A或O等基因型;而Rh阳性则源于染色体上D抗原基因的表达。这种双重系统的叠加,使得每个人的血型既具备ABO的多样性,又带有Rh系统的稳定性。

二、A型RH阳性血的医学定义

A型RH阳性血并非独立类别,而是ABO与Rh两大血型系统的交叉标识。在临床检验中,医生通过抗A试剂和抗D试剂的凝集反应确认血型:若血液仅与抗A试剂凝集且与抗D试剂反应,则判定为A型RH阳性。这种检测方法的精准性至关重要,例如A型血中存在的A1、A2等亚型可能影响输血安全,需通过交叉配血排除误判风险。

值得注意的是,Rh阳性并非单一指标。Rh血型系统包含56种抗原,其中D抗原的免疫原性最强,是临床输血和妊娠监测的核心。A型RH阳性血的实际含义是“红细胞携带A抗原和D抗原”,而其他Rh抗原(如E、C等)的检测则用于复杂病例的精准配血。

三、A型RH阳性血是否属于“正常”范畴

从统计学视角,A型RH阳性血完全属于正常范围。中国汉族人群中,Rh阴性仅占0.3%,而A型血约占28%。两者的组合使得A型RH阳性成为第三大常见血型,仅次于O型RH阳性和B型RH阳性。这种普遍性意味着血库储备充足,临床输血时较易找到相容血液。

但“正常”不等同于“无需关注”。A型RH阳性血个体仍需警惕亚型风险。例如A2型红细胞抗原性较弱,可能被误判为O型;而A1型血清中的抗A1抗体可能导致亚型间输血反应。现代输血医学强调“全抗原检测”,通过微柱凝胶卡等技术筛查E、C等次要抗原,最大限度规避免疫风险。

四、A型RH阳性血的临床意义

在输血医学中,A型RH阳性血遵循“同型输注”原则。虽然理论上可接受A型或O型RH阳性血液,但亚型差异要求严格的交叉配血。例如A1型患者若输入A2型血液,可能因血清中的抗A1抗体引发溶血反应。这解释了为何“A型血不能输给A型血”的悖论在特定条件下成立。

对于育龄女性,Rh阳性状态具有特殊保护意义。Rh阴性母亲若怀有Rh阳性胎儿,可能因胎母输血产生抗D抗体,导致新生儿溶血病。而A型RH阳性女性无需此类担忧,其D抗原的存在天然阻断了抗体形成路径。这一生物学特性显著降低了妊娠风险,体现了Rh系统在生殖健康中的关键作用。

五、研究进展与未来方向

近年研究揭示了Rh血型更复杂的临床关联。2025年濮阳市人民医院的实践表明,全面检测Rh系统的5种主要抗原(D、E、C、c、e)可将输血不良反应降低72%。这提示即使是常见的A型RH阳性血,也可能因其他抗原缺失引发免疫反应,推动着“精准配血”理念的普及。

基因组学的发展为血型研究注入新活力。科学家发现,ABO基因的多态性不仅决定抗原类型,还与胃癌、心血管疾病风险相关;而RhD抗原的表达强度可能影响抗体产生效率。这些发现促使临床医学从“血型匹配”转向“个性化输血”,未来或可基于全基因组数据制定输血策略。

A型RH阳性血作为双重血型系统的产物,既体现了人类遗传的共性规律,又隐藏着个体差异的医学密码。其“正常性”源于统计学优势,而复杂性则存在于抗原亚型与免疫反应的微观世界。当前研究趋势表明,血型医学正朝着更精细化、个性化的方向发展,这要求公众提升血型认知——不仅是了解“A型RH阳性”的字面含义,更要理解其背后的健康逻辑。

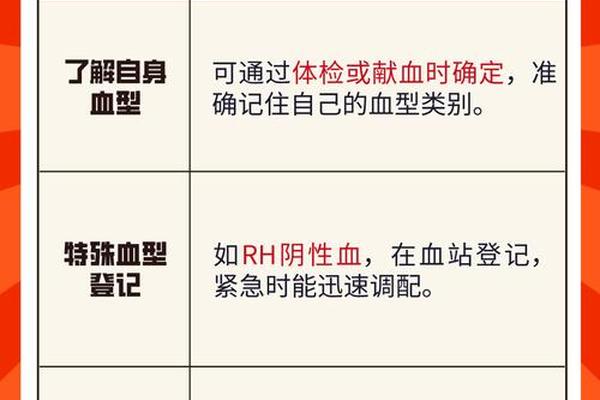

建议所有个体在医疗档案中完整记录ABO和Rh分型数据,育龄女性需特别关注抗体筛查。未来研究可深入探索次要血型系统的影响,开发快速检测技术,并通过大数据建立稀有血型动态库,让每一滴血液都能安全流淌在生命的脉络中。