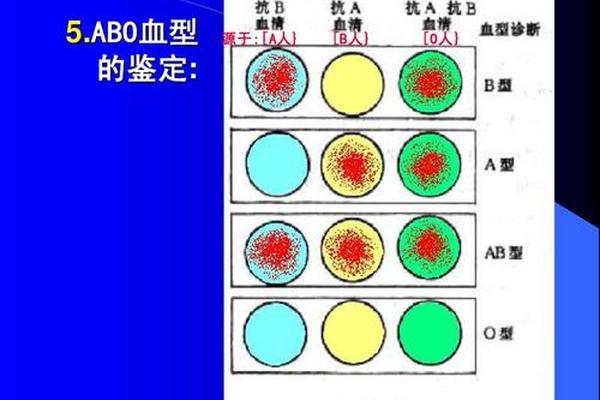

在医学检验领域,ABO血型系统的鉴定是输血安全的第一道防线。抗A抗B血型定型试剂作为核心工具,通过抗原抗体特异性反应产生的凝集现象,为临床提供了快速、准确的血型判断依据。其中,浅蓝色抗A试剂与受检红细胞发生凝集时,标志着A型抗原的存在;而浅黄色抗B试剂的凝集则对应B型抗原的识别。这种颜色编码与凝集反应的结合,既是生物化学原理的直观体现,也是临床操作标准化的典范。

试剂设计原理与凝集机制

单克隆抗体技术的突破性应用,使抗A抗B试剂具有高度特异性。根据杂交瘤细胞培养技术,抗A试剂来源于分泌抗A抗原单抗的细胞株,而抗B试剂则来自抗B抗原的细胞株。这些抗体与红细胞表面ABO抗原的结合遵循"锁钥原理":当抗原表位与抗体结合位点完全匹配时,会引发免疫球蛋白的Fc段交联,形成肉眼可见的凝集块。

凝集反应的强度与抗原密度密切相关。研究显示,抗A试剂对A1型红细胞的凝集效价需≥1:128,而对A2亚型的要求降至1:32。这种差异源于A抗原亚型的糖基化程度不同,A1型具有完整的H-A抗原结构,而A2型则缺少末端半乳糖残基。试剂设计中通过调整抗体亲和力,确保既能识别主要血型,又兼顾亚型检测需求。

颜色编码的标准化实践

国际通用的颜色标识体系赋予抗A抗B试剂直观的辨识特征。抗A试剂添加次甲基蓝呈现浅蓝色,抗B试剂使用吖啶黄显示浅黄色。这种设计不仅避免操作混淆,更实现"所见即所得"的判读逻辑:蓝色凝集指示A抗原阳性,黄色凝集对应B抗原存在。

颜色稳定性的控制至关重要。试剂需在2-8℃避光保存,防止染料分解导致的颜色偏差。研究数据表明,开瓶后的试剂若暴露于室温超过72小时,蓝色深度可能衰减15%,此时需用已知A型红细胞验证效价。这种双重验证机制确保颜色标识系统的可靠性。

临床应用的挑战与对策

在实际操作中,约3%的样本会出现正反定型不符。例如自身冷凝集素可使所有试剂产生假阳性,此时需用37℃生理盐水洗涤红细胞2-3次。对于Ax亚型等弱抗原表达,延长反应时间至30分钟可提高检出率。这些操作细节在ISO 15189标准中均有明确规定。

质量控制体系的建立包含多个维度:每批次试剂需通过国家参考品效价测试,临床实验室应每月用标准红细胞验证试剂敏感性。值得注意的是,单克隆试剂对A2B亚型的检测存在局限,此时需结合人源多克隆血清复核。这种"双轨制"验证策略将错误率控制在0.02%以下。

技术演进与临床价值

从传统血清学法到单克隆抗体技术的跨越,使血型检测特异性从85%提升至99.8%。大规模临床研究证实,标准化使用抗A抗B试剂可使输血反应发生率下降92%。在移植等特殊场景中,动态监测供受体血型抗原变化更成为预后评估的重要指标。

未来发展方向聚焦于多重检测技术的整合。微流控芯片可同步完成正反定型,纳米标记技术能可视化弱凝集反应。基因分型与血清学方法的联合应用,有望将血型鉴定带入分子诊断时代,为稀有血型识别提供新方案。

抗A抗B血型定型试剂的设计蕴含着精妙的生物化学智慧,蓝色凝集现象的背后是抗原抗体相互作用的精确调控。从试剂生产的质量控制到临床操作的标准化流程,每个环节都体现着医学检验学科的系统性思维。随着精准医学的发展,血型鉴定技术将在个体化输血、器官移植等领域发挥更重要的作用,而对其作用机制的深入理解,始终是保障临床安全的基石。