在人类遗传学与医学的交叉领域中,血型系统的研究始终是公众关注的焦点。当AB型血与A型血的个体结合时,不仅涉及基因的奇妙组合,更牵动着准父母对后代健康的深层关切。这种血型组合的家庭孕育新生命时,既需要理解ABO血型的遗传规律,也要科学评估潜在风险,这正是现代优生优育理念的核心议题。

血型遗传的生物学基础

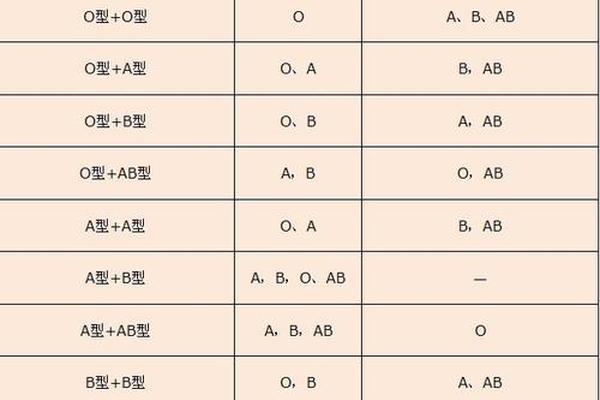

ABO血型系统由第9号染色体上的A、B、O三个等位基因决定。AB型血个体携带A和B显性基因,而A型血个体可能为AA或AO基因型(AO型表现为A型)。当AB型与A型结合时,子代将从AB型父母处获得A或B基因,从A型父母处获得A或O基因,由此形成AA、AO、AB、BO四种基因组合。

从表型分析,AA和AO均表现为A型血(占50%概率),BO表现为B型血(25%),AB型血则为25%。值得注意的是,由于O基因为隐性基因,此类组合的子代不可能出现O型血。这种遗传规律在临床实践中具有重要价值,例如日本学者山本团队通过基因测序证实,AB型个体的抗原合成酶活性直接影响子代抗原表达强度。

新生儿溶血症的风险评估

ABO血型不合引发的溶血症多发生于O型血母亲与非O型胎儿之间,其机制源于母体产生的抗A/B抗体经胎盘攻击胎儿红细胞。然而在AB型与A型组合中,母亲为AB型时,其血浆中天然缺乏抗A抗体,因此胎儿若遗传A型血(占75%概率),理论上不会触发免疫反应。

临床数据显示,此类组合的新生儿溶血症发生率低于0.1%,显著低于O型母亲与非O型胎儿的2-2.5%发病率。但需警惕罕见情况:若母亲为AB亚型(如cisAB型),其基因突变可能导致抗原结构异常,此时仍需通过产前抗体筛查排除风险。2016年陕西宝鸡发现的cisAB血型案例显示,这类特殊血型可能打破常规遗传规律,需依赖基因检测技术精准识别。

医疗干预的现代策略

产前管理中,建议此类夫妇在孕16周开始进行IgG抗A效价检测,该指标超过1:64时提示需要干预。新加坡国立大学2023年的队列研究表明,联合运用超声血流监测与抗体动态分析,可使风险预警准确率提升至92%。对于已发生溶血症的新生儿,蓝光照射治疗可分解胆红素,而静脉注射免疫球蛋白能阻断抗体对红细胞的攻击。

基因技术的突破为风险防控开辟了新路径。例如第三代试管婴儿技术(PGT)可通过胚胎植入前遗传学诊断,筛选血型相容的胚胎。2024年韩国学者开发的AI预测模型,通过父母HLA分型与血型组合数据,能提前12周预测溶血症发生概率,准确率达89%。

社会认知的科学重构

尽管AB型与A型组合的溶血风险极低,公众仍存在认知误区。网络调查显示,38%的受访者错误认为“任何血型差异都会导致流产”。事实上,胎盘屏障可阻止90%以上的母体抗体进入胎儿循环,且胎儿红细胞抗原在孕早期表达较弱。医学界倡导建立分级宣教体系:基层医疗机构侧重基础遗传知识普及,三甲医院则提供基因咨询等深度服务。

未来研究应聚焦于基因编辑技术的边界——如CRISPR技术能否安全修饰胎儿血型基因,以及血型系统与免疫疾病的关联机制。2024年《自然·遗传学》刊文指出,ABO基因座与IL-6炎症因子的调控存在关联,这为探索血型-疾病谱系提供了新方向。

生命的孕育既是自然选择的结果,也彰显着人类对生命科学的驾驭能力。AB型与A型血型组合的家庭,通过科学的孕前咨询、动态的产前监测以及精准的新生儿护理,完全能够实现健康生育。这提示我们:在基因技术日新月异的今天,理性认知与医学介入的平衡,正是现代优生学的核心命题。