ABO血型系统是人类最早发现的血液分类体系,其核心在于红细胞表面抗原的差异。A型血作为其中的重要类型,根据抗原结构的细微差异可进一步分为多个亚型,其中最常见的亚型是A1亚型。A1亚型占A型血人群的80%以上,其红细胞表面不仅携带A抗原,还含有额外的A1抗原表位。

A1亚型的发现源于1930年对A型血抗原异质性的研究。科学家通过抗A1抗体的血清学反应观察到,部分A型个体的红细胞与标准抗A试剂反应强度存在显著差异。进一步研究发现,A1亚型红细胞表面的A抗原数量是普通A型(后称A2亚型)的5-10倍,且抗原分子末端的N-乙酰半乳糖胺基团存在空间构型差异。这种分子层面的差异不仅决定了免疫学检测结果,更对临床输血安全产生深远影响。

二、遗传学基础与分子机制

A1亚型的形成由ABO基因座上的等位基因变异决定。ABO基因位于9号染色体,其IA等位基因编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶负责将糖基转移至H抗原前体。在A1亚型中,该酶的催化效率显著提升,导致红细胞表面形成高密度的A抗原簇。而A2亚型的基因变异则使酶活性降低,仅形成单个A抗原。

分子生物学研究揭示,A1抗原的完整结构包含四糖核心:β-D-半乳糖-β-D-N-乙酰葡萄糖胺-β-D-半乳糖-α-L-岩藻糖,末端连接的N-乙酰半乳糖胺通过α-1,3糖苷键形成特异性抗原表位。相比之下,A2亚型的抗原链末端缺乏这种稳定的空间构型,使其与抗A1抗体的结合能力减弱。这种分子差异解释了为何在血型检测中需使用特异性抗A1试剂进行鉴别。

三、临床检测与鉴别难点

在常规血型鉴定中,A1亚型的检测依赖特异性抗血清。标准操作流程要求使用抗A、抗B、抗AB及抗A1四组试剂进行交叉验证。当某样本与抗A试剂呈弱凝集(+~++),而与抗A1试剂无反应时,即可判定为A2亚型;若与抗A1呈现强凝集(++++),则确认为A1亚型。

临床实践中,约0.5%的A型血样本存在亚型误判风险。例如,A3亚型的混合视野现象(部分凝集与游离红细胞共存)易被误判为O型。2018年某医院报告的B(A)亚型案例显示,患者红细胞与抗B试剂仅呈弱阳性,经基因测序发现其B等位基因携带A型特征序列,这种嵌合型变异使得常规血清学检测失效。中国输血协会建议对正反定型不符的样本必须进行试管法复核,必要时联合分子诊断技术。

四、临床意义与应用价值

在输血医学领域,A1亚型的精准鉴定关乎输血安全。当A2型受血者误输A1型血液时,其体内天然存在的抗A1抗体会引发迟发性溶血反应。统计显示,此类事故占ABO血型相关输血反应的17%。而对于器官移植,供受体间的A亚型匹配可降低移植物抗宿主病(GVHD)发生率,特别是移植中,HLA配型需结合ABO亚型分析。

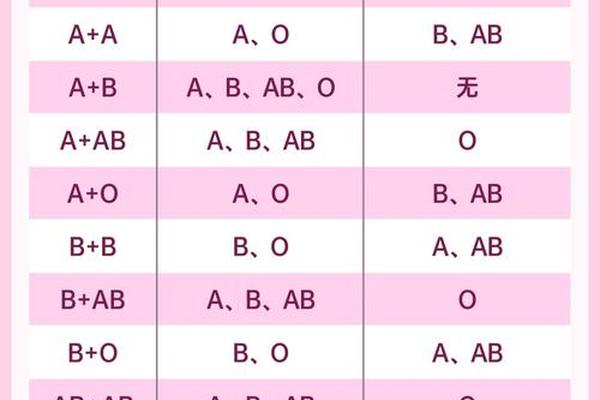

法医学应用方面,A亚型的遗传规律为亲子鉴定提供补充证据。例如,A1型父母不可能生育A2型子女,因其IA基因呈显性纯合状态。流行病学研究还发现,A1亚型人群对幽门螺杆菌感染的易感性较其他血型高37%,这可能与抗原分子模拟病原体表面糖蛋白有关。

A1亚型作为A型血的主要表现形式,其精确鉴定是保障输血安全、提高移植成功率的关键。现有血清学检测方法虽能识别多数亚型,但对罕见嵌合型(如CisAB型)仍存在局限。未来研究应聚焦于:①开发高灵敏度的单克隆抗A1检测试剂;②建立ABO基因多态性数据库;③探索抗原表达调控的表观遗传机制。随着第三代测序技术的普及,将血清学表型与基因型关联分析,有望实现血型检测从经验判断向分子诊断的跨越式发展。