在东亚文化圈中,“血型决定性格”的论调长期占据着大众心理学的热门话题。日本作家能见正比古1971年出版的《血液型人间学》将A型血描绘为“钻牛角尖的完美主义者”,B型血贴上“我行我素的自由派”标签,这种分类法如同星座占卜般渗透进职场招聘、婚恋交友等社会领域。近期社交媒体上“A型血脾气最差”“AB型最令人反感”等话题再度引发热议,这些基于血液抗原的粗暴归类,折射出群体认知中深层的偏见与迷思。

一、文化建构中的血型标签

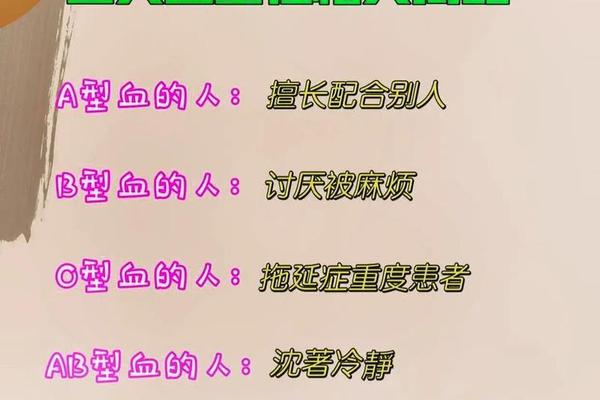

日本血型性格学说的流行始于20世纪70年代,能见正比古宣称A型血人“过分顾虑他人”且“神经质”,这与古希腊体液学说中将黑胆汁质归为抑郁型存在跨时空呼应。这种理论通过通俗读物迅速传播,形成“A型焦虑、B型散漫、O型强势、AB型矛盾”的认知模板。例如某企业招聘手册中明确标注“O型血优先考虑销售岗”,其依据竟是O型血“天生具有亲和力”的伪科学论断。

文化传播学者发现,血型歧视的本质是简化人类复杂性的认知捷径。日本心理学家安藤清指出,将性格归因于血型相当于建立“社会分类器”,既避免深入理解个体差异,又强化群体刻板印象。这种思维模式在中国表现为职场中“A型员工较真难相处”的偏见,甚至衍生出“AB型同事两面三刀”等办公室谣言。

二、生理特质与情绪关联的迷思

支持血型情绪论者常引用免疫学理论,声称不同血型抗原影响神经递质分泌。日本学者藤田一郎曾提出“O型血淋巴球数量最多故性格稳定”的假说,但该研究因未排除环境变量遭到学界质疑。神经科学实验显示,血脑屏障有效阻隔红细胞抗原进入中枢神经系统,情绪调控主要依赖前额叶皮层与杏仁核的协同作用,与ABO血型系统无直接关联。

统计学研究更彻底否定了血型情绪相关性。2005年台湾学者对2681人的调查显示,16项性格指标中仅1项与血型存在微弱关联,且结果与血型学说预测相反。2012年九州大学团队分析日美万人样本后发现,所谓“A型敏感”“B型冲动”等特征在统计学上无显著差异。这些数据证实,血型情绪论本质是“确认偏误”的心理游戏——人们选择性记住符合预期的案例,忽视反例。

三、自我暗示与群体偏见的螺旋

心理学实验揭示,知晓自身血型描述会引发“皮格马利翁效应”。当A型血者阅读“易焦虑”的论断后,其压力测试中的皮质醇水平显著升高,这种生理变化源于心理暗示而非血液成分。更值得警惕的是,血型偏见正在制造新型社会歧视。日本研究显示,血型歧视受害者的职场晋升概率降低23%,其心理创伤程度与种族歧视受害者相当。

群体极化现象在网络空间尤为突出。微博超话“讨厌的AB型”累计阅读量超2亿,用户通过虚构“AB型朋友背叛”等故事强化偏见,形成“伪经验共同体”。这种集体无意识正在扭曲社会认知结构——某招聘平台数据显示,标注“谢绝AB型”的岗位较三年前增加47%,企业主坦言受网络舆论影响。

四、突破桎梏的认知重构

解构血型偏见需多维度介入。认知行为疗法中,引导被试者记录“血型预期违背事件”可有效降低偏见强度,例如记录“A型同事的幽默瞬间”或“O型上司的细致批示”。政策层面,日本2010年修订《雇佣机会均等法》,将血型歧视纳入诉讼范围,该法规实施后相关投诉下降31%。

未来研究应聚焦文化心理机制。脑成像技术可观测“血型刻板印象激活时”的神经回路,初步实验显示,偏见面孔刺激会引发前岛叶皮层异常活跃,该区域通常与道德厌恶反应相关。跨文化比较研究也显示,血型偏见强度与集体主义文化指数呈正相关,这为理解偏见传播提供了新视角。

血型与性格的伪关联如同现代社会的文化镜鉴,既反映出人类简化认知的本能,也暴露出群体偏见的破坏力。当科学证据早已证明ABO抗原与性格无关时,我们更需要警惕这种披着生理学外衣的新型歧视。或许正如东京女子大学菊地教授所言:“接纳人性的复杂,才是文明进步的真正标尺。”