A1与A2亚型的核心区别在于抗原表位的分子结构及遗传调控机制。根据ABO血型系统的分子生物学研究,A抗原的形成依赖于H抗原的前体物质,由基因编码的糖基转移酶催化特定糖基的添加。A1亚型的红细胞表面同时表达A1和A抗原,其糖链末端的N-乙酰半乳糖胺通过α-1,3糖苷键连接,形成更复杂的抗原表位;而A2亚型的A抗原仅包含单一糖基结构,催化此过程的转移酶活性较弱,导致抗原密度显著降低。

遗传学研究表明,A1和A2亚型的分化源于ABO基因座上的等位基因变异。A1亚型通常对应IA1等位基因,而A2亚型则与IA2等位基因相关,后者因外显子区域的单核苷酸突变(如c.467C>T)导致酶活性降低。这种遗传差异不仅影响抗原表达强度,还与群体分布相关:全球范围内,A2亚型在白种人中占A型人群的约20%,而在亚洲人群中占比不足1%。

血清学鉴定与临床误判风险

准确区分A1与A2亚型对输血安全至关重要。常规ABO血型鉴定依赖抗A和抗B试剂的凝集反应,但A2亚型因抗原表达弱,可能被误判为O型。例如,Ax亚型红细胞与标准抗A试剂仅微弱反应,需通过添加O型血清(含高效价抗A抗体)辅助检测。研究显示,约0.03%的A型人群因亚型漏检导致输血事故,尤其是A2B型患者若误输O型血,可能触发受血者体内残留抗A1抗体引发的溶血反应。

针对亚型鉴定的标准化方法包括抗A1试剂的应用。B型血清中的抗A抗体经吸收处理后,可分离出特异性抗A1成分,用于区分A1与A2亚型:凝集者为A1或A1B型,不凝集则为A2或A2B型。值得注意的是,约1%-8%的A2个体血清中含有抗A1抗体,此类患者在输注A1型血液时可能发生迟发性溶血反应,需通过交叉配血试验进一步验证。

免疫学特性与疾病关联性

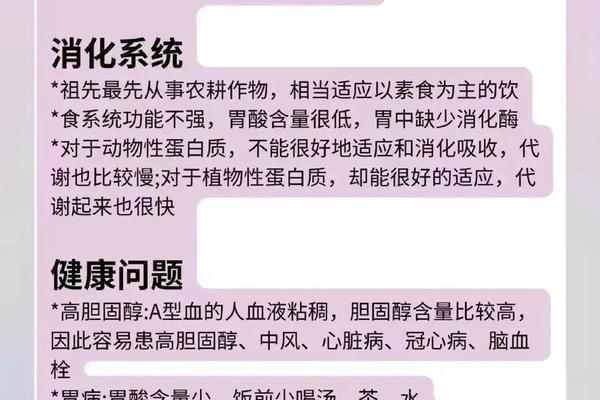

A1与A2亚型的免疫原性差异在临床中具有多重意义。实验表明,A1抗原的强免疫原性可诱导更显著的移植物抗宿主反应,因此A1亚型供体的器官移植需严格匹配受体的抗体谱。流行病学研究提示,A1亚型人群患心血管疾病的风险较A2亚型高12%-15%,可能与A1抗原促进血小板聚集的机制相关。

在感染性疾病领域,A2亚型显示出独特的易感性。例如,诺如病毒GII.4株对A2抗原的亲和力更强,导致A2亚型个体感染率显著升高;而幽门螺杆菌则更易黏附于A1抗原,增加A1人群的消化道溃疡风险。这些发现为精准医学提供了潜在靶点,例如针对特定亚型设计疫苗或个性化治疗方案。

未来研究方向与临床建议

随着基因测序技术的发展,A1/A2亚型的分子诊断已从血清学转向DNA分析。基于PCR-SSP或二代测序的基因分型技术可精准识别IA1/IA2等位基因,尤其适用于嵌合体或罕见亚型的鉴定。全球范围内亚型数据库仍不完善,亟需建立跨种族、大样本的遗传图谱以支持临床决策。

在输血医学中,建议对献血者和受血者常规开展A亚型筛查,特别是在多民族聚居地区。对于已确诊的A2亚型患者,应优先选择同亚型血液制品,并储备抗A1抗体阴性的血浆。针对亚型特异性抗体的动态监测可纳入术前评估体系,以减少器官移植排斥风险。

总结与展望

A1与A2亚型的精细分型是ABO血型系统研究的重要延伸,其分子机制与临床意义揭示了血型科学的复杂性。未来研究需整合多组学数据,探索亚型与慢性病、免疫调节的深层关联,同时推动检测技术的标准化进程。在临床实践中,强化亚型认知不仅可规避输血风险,更为个体化医疗开辟了新路径,彰显了精准医学时代的血型学价值。