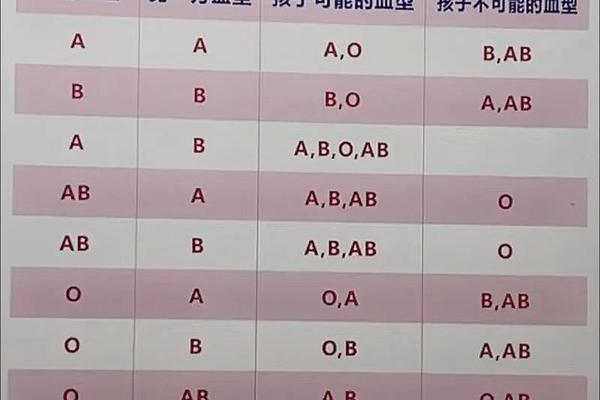

在公众认知中,“万能血型”常被误解为可无限制输血的类型,但实际上这一概念仅适用于特定场景。O型血因红细胞表面缺乏A和B抗原,可紧急输注给其他血型患者,故被称为“万能供血者”。A型血的红细胞携带A抗原,血清中含抗B抗体,若输注给非A型患者,可能引发溶血反应。例如,A型血输给B型患者时,受血者的抗A抗体会攻击供血红细胞,导致致命风险。A型血并非真正的“万能血型”,其输血范围严格限于A型或AB型受血者。

A型血的临床价值还受到Rh血型系统的影响。Rh阳性(A+)与Rh阴性(A-)的分类进一步限定了输血兼容性。例如,A-血型患者若接受A+血液,可能因RhD抗原的免疫反应产生抗体,威胁未来输血安全。这种双重分类体系凸显了血型匹配的复杂性,也解释了为何现代医学强调精准输血以避免并发症。

二、A型血的亚型分类与Rh系统的复杂性

A型血的细分远不止于ABO系统。在ABO框架下,A型可进一步分为A1和A2亚型,两者抗原强度差异显著。A1亚型占A型人群的99%以上,其红细胞表面A抗原表达强,而A2亚型抗原较弱,易被误判为O型。例如,若A2型供血者的血液输给O型患者,可能因残留抗原引发轻度溶血反应。这种亚型差异要求输血前进行更精细的交叉配型,尤其是对稀有血型患者。

Rh血型系统则为A型血增添了另一层复杂性。Rh阳性(A+)指红细胞携带RhD抗原,阴性(A-)则缺乏该抗原。全球范围内,Rh阴性血型仅占约15%,而我国汉族人群中Rh阴性比例不足3%,故A-血型被称为“熊猫血”。Rh阴性个体若输入Rh阳性血液,可能产生抗D抗体,导致二次输血时发生严重溶血反应。A-血型患者需严格匹配Rh阴性供血者,且女性在妊娠期间需特别关注胎儿Rh血型,以防新生儿溶血病。

三、A型血的健康关联与临床意义

近年研究揭示了血型与疾病风险的微妙关联。A型血人群患心血管疾病的风险较O型血高8%-10%,这可能与A抗原促进炎症因子释放、增加血栓形成倾向有关。例如,美国心脏协会数据显示,A型血个体深静脉血栓和肺栓塞风险分别比O型血高51%和47%。A型血与胃癌、结直肠癌的关联性也在多项研究中得到印证,可能与肠道微生物群对A抗原的代谢差异相关。

A型血并非全然不利。某些感染性疾病中,A型血反而显现保护作用。例如,O型血个体对霍乱易感性更高,而A型血因抗原结构差异可能降低感染风险。在肺结核领域,研究显示A型血人群患病率低于B型和AB型,但与O型血相比仍缺乏显著优势。这些矛盾结论提示,血型与健康的关联需结合遗传背景、环境因素综合评估,单一血型无法定义个体健康命运。

四、未来研究方向与临床实践建议

当前血型研究正从输血安全向精准医学延伸。例如,科学家尝试利用肠道细菌酶将A型血转化为“类O型血”,通过去除A抗原拓宽供血来源。这种技术若成熟,可缓解A型血供需矛盾,但需确保转化后血液无免疫原性残留。基于血型的个性化用药探索也初现端倪,如A型血患者或需调整抗凝策略以平衡血栓与出血风险。

在临床层面,建议加强公众血型教育,纠正“万能血型”误区,并推广稀有血型库建设。对于A型血个体,定期筛查心血管指标、注重饮食控炎可能是有效的健康管理策略。医学界则需深化血型与疾病机制的分子研究,为靶向治疗提供新思路。

A型血并非“万能血型”,其输血兼容性受ABO和Rh系统的双重限制。A+与A-的分类源于RhD抗原的有无,直接影响输血安全与妊娠管理。尽管A型血与某些疾病风险存在关联,但健康结局由多因素共同塑造。未来,血型研究需融合遗传学、微生物学等多学科,推动输血技术的革新与个性化医疗的发展。对于公众而言,了解自身血型的生物学特性,既是科学认知的提升,也是对生命健康的主动负责。