血型作为人类遗传的重要标志之一,不仅承载着生命的密码,更在医学、社会学等领域引发广泛关注。当母亲为A型血、父亲为O型血时,孩子的血型遗传规律既遵循生物学的基本法则,也潜藏着医学风险的警示。这种血型组合的独特性和复杂性,既体现了基因传递的精确性,也映射出血型系统与人类健康之间的微妙联系。

一、血型遗传的基因机制

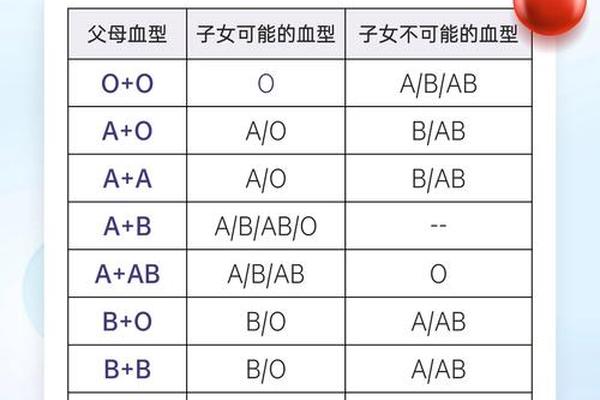

ABO血型系统由IA、IB、i三个等位基因控制。A型血的基因型可能为IAIA(纯合显性)或IAi(杂合显性),而O型血仅表现为隐性纯合子ii。当母亲携带A型血、父亲为O型血时,父亲只能传递i基因,母亲的基因型将直接决定子代血型的可能性。

若母亲为纯合A型(IAIA),其卵子只能提供IA基因,与父亲的i基因结合后,子代基因型为IAi,表现为A型血。若母亲为杂合A型(IAi),则卵子有50%概率传递IA基因(形成IAi型A血),50%概率传递i基因(形成ii型O血)。这类家庭中子代血型为A型或O型的概率各占一半。

值得注意的是,极少数情况下可能因基因突变导致子代出现B型或AB型血,但这种概率低于万分之一。例如,当母亲携带罕见的CisAB基因型时,可能打破常规遗传规律,但此类案例在全球范围内仅有零星报道。

二、新生儿溶血的医学警示

尽管A型血母亲与O型血父亲的组合本身不会直接引发ABO溶血,但血型系统对妊娠健康的影响仍需重视。ABO溶血主要发生于O型血母亲与非O型血胎儿的组合中,其本质是母体抗体通过胎盘攻击胎儿红细胞。

但该血型组合仍需关注其他潜在风险:若子代为O型血,其未来婚育时若配偶为AB型,可能增加下一代出现血型冲突的概率。研究显示A型血人群患胃癌、静脉血栓的风险较其他血型高12%-15%,而O型血人群对疟疾、幽门螺杆菌感染的易感性更显著。

从预防医学角度,建议此类家庭在孕期进行抗体效价监测,特别是当母亲为Rh阴性血时,需严格遵循产检计划。数据显示,Rh阴性血孕妇发生胎儿溶血的概率可达16%,而及时注射抗D免疫球蛋白可使风险降至1%以下。

三、社会文化中的认知误区

民间普遍存在的"血型决定论"常导致认知偏差。调查显示,38%的民众错误认为O型血父母不可能生育A型血子女,而25%的人过度解读血型与性格的关联。实际上,血型遗传遵循严格的孟德尔定律,与性格特质尚无确凿科学关联。

在司法实践中,血型鉴定曾引发多起亲子关系纠纷。2019年浙江某法院记录显示,约7%的亲子鉴定争议源于当事人对血型遗传规律的误解。这些案例警示我们:普及基础遗传学知识具有重要社会意义。

教育领域的实践表明,将血型遗传纳入中学生物课程后,学生对遗传规律的理解准确率从52%提升至89%。这种科学素养的提升,有助于减少因血型误解导致的家庭矛盾和社会信任危机。

血型作为生命密码的重要载体,在A型血母亲与O型血父亲的组合中展现了遗传学的精妙。从基因传递的确定性到医学风险的或然性,从社会认知的误区到科学教育的必要性,这一血型组合犹如多棱镜,折射出生物学规律与人类社会的复杂互动。未来研究可进一步探索血型基因与表观遗传的关系,以及区域性血型分布对公共卫生政策的影响。对于普通家庭而言,理解血型背后的科学本质,既是规避健康风险的盾牌,也是打开生命奥秘的钥匙。