人类对血型的探索始于20世纪初,但直到今天,其生物学本质与健康关联仍是科学研究的焦点。ABO血型系统作为人类第一个被发现的血型分类体系,揭示了红细胞表面抗原的多样性本质:A型血的红细胞携带A抗原,B型携带B抗原,AB型兼具两者,而O型则完全缺失这两种抗原。这种差异不仅决定了输血相容性,更与疾病易感性、遗传规律乃至人类进化史紧密相关。本文将从分子机制、健康影响、群体分布等多维度剖析血型的本质差异,并结合前沿研究探讨其科学启示。

分子基础:糖链末端的密码

血型抗原的本质是红细胞膜上的糖脂分子结构差异。A型血的糖链末端为N-乙酰半乳糖胺,B型为半乳糖,AB型同时具备两种糖基,而O型则缺失这两种关键结构。这种差异由基因编码的糖基转移酶决定:A基因编码的酶催化H抗原转化为A抗原,B基因同理,而O基因无法产生有活性的酶,因此O型仅保留原始H抗原。这种分子层面的差异不仅解释了血型分型的根本原因,也揭示了抗原抗体反应的免疫学基础——例如A型血清中含抗B抗体,与B型红细胞接触时会发生凝集反应。

值得注意的是,血型抗原的表达具有组织广泛性。除红细胞外,A、B抗原也存在于上皮细胞、血管内皮细胞甚至体液中。日本学者山本等通过基因测序发现,ABO基因的DNA结构差异直接决定了糖基转移酶的功能,这为血型相关疾病的分子机制研究提供了方向。

遗传规律:孟德尔法则的实践

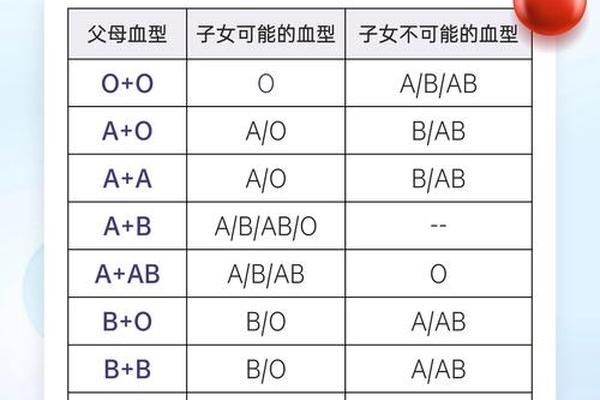

ABO血型的遗传严格遵循孟德尔定律。父母各提供一个等位基因(IA、IB或i),形成六种基因型和四种表型。例如A型血可能由IAIA(纯合)或IAi(杂合)基因型决定,而AB型必定携带IA和IB基因。这种遗传特性使其在法医学亲子鉴定中具有重要意义:若父母均为O型,子女不可能出现AB型;而A型与B型父母可能生出任何血型的后代。

血型遗传还隐含着人类迁徙的密码。德国学者贝尔斯泰提出,原始人类均为O型,A、B型是后期突变产物。考古学证据支持这一假说:距今6000年的“楼兰美女”干尸血型为O型,而现代美洲土著O型占比高达90%,印证了血型演变与文明发展的关联。基因地理学研究显示,欧洲A型人群占比超40%,亚洲B型比例较高,这种分布可能与传染病选择压力有关。

健康关联:疾病风险的隐形标签

大量流行病学研究揭示了血型与疾病的统计学关联。A型血人群的胃癌风险较其他血型高18%,癌风险增加23%,这与A抗原可能促进幽门螺杆菌定植有关。AB型血因缺乏天然抗A/B抗体,血栓风险是非O型血的1.92倍,尤其深静脉血栓发生率显著升高。而O型血得益于H抗原结构,对疟疾、阿兹海默症表现出更强抵抗力,其大脑灰质体积较其他血型多30%,可能与认知功能保护相关。

这些关联的生物学机制仍在探索中。2024年《Immunity》研究提出,转座子(跳跃基因)可能通过调控增强子区域影响免疫细胞组织适应性,这为解释血型特异性免疫应答提供了新视角。不过学者强调,血型仅是风险因素之一,后天生活方式的影响往往超过先天遗传。

争议领域:性格学说的科学审视

血型性格论自1927年古川竹二提出后风靡亚洲,但科学界普遍持质疑态度。2016年《国际家庭科学杂志》对超万人的研究显示,血型与性格特质无显著相关性。神经生物学研究表明,性格形成涉及多巴胺受体、5-羟色胺转运体等复杂神经递质系统,单一血型基因难以解释如此复杂的表型。

血型对心理特征的潜在影响仍吸引着学者。德国癌症研究中心发现,组织驻留免疫细胞的表观遗传调控可能通过增强子-转座子互作影响神经内分泌功能,这为血型与行为学的跨学科研究开辟了新路径。不过目前尚无直接证据证明血型决定性格,相关学说更多属于文化现象而非科学结论。

未来方向:精准医学的新维度

随着组学技术的发展,血型研究正走向纵深。上海交通大学团队通过25年追踪发现,AB型人群肝癌风险较A型高45%,提示血型可能成为肿瘤筛查的辅助指标。马里兰大学2024年研究指出,A型血早发中风风险升高18%,但具体机制仍需阐明凝血因子、血管内皮功能的交互作用。表观遗传学特别是DNA甲基化研究,可能揭示血型基因在非编码区域的调控功能。

在临床实践层面,建议高风险血型人群加强针对性预防。例如AB型需监测凝血指标,A型重视消化道肿瘤筛查,而O型虽具天然优势,仍需警惕消化性溃疡风险。未来研究需扩大样本量,建立多中心队列,并结合基因编辑技术验证血型特异性病理机制。

血型差异本质上是人类遗传多样性的微观体现。从糖链结构到疾病易感性,从种群迁徙到现代医学应用,ABO系统持续提供着独特的观察窗口。尽管部分健康关联尚存争议,但已有证据表明,血型可作为个性化医疗的参考维度。在先天遗传与后天环境的交互作用框架下,深入解析血型密码,将为实现精准健康管理提供新的科学支点。