人类ABO血型系统的遗传遵循显隐性法则,但基因型与表型的复杂性常引发公众困惑。当一位O型血(基因型OO)与A型血(基因型AA或AO)的夫妻生育A型血孩子时,看似违背常规认知;而两位A型血父母(假设均为AA基因型)是否能生出O型血孩子,更成为遗传学讨论的焦点。这些现象背后,涉及基因重组、罕见血型及检测误差等多重因素,需要从遗传学原理与临床实践角度深入剖析。

基因型与表型的显隐关系

ABO血型系统由位于第9号染色体的IA、IB、i三个等位基因控制,其中A、B为显性基因,O为隐性基因。当O型血(基因型OO)与A型血结合时,父母的基因传递模式决定子代血型:O型血个体只能传递O基因,而A型血父母若为AO杂合型,则可能传递A或O基因,因此孩子有50%概率为A型(AO)或O型(OO)。

对于两位A型血父母而言,若均为AO基因型,子代有25%概率从父母各获得一个O基因,表现为O型血(OO)。但若父母均为AA纯合型,则子代仅能继承A基因,无法出现O型血。这种差异源于A型血人群基因型的多样性——约60%的A型血为AO杂合型,其余为AA纯合型。AA血型父母是否可能生育O型血孩子,完全取决于其基因型是否为纯合或杂合。

特殊血型与基因突变的影响

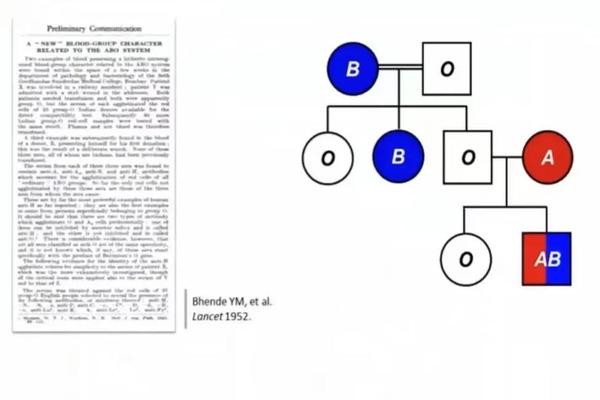

孟买血型等罕见现象可能打破常规遗传规律。这类个体的红细胞缺乏H抗原前体物质,导致即使携带A或B基因,表型仍呈O型。例如,若A型血母亲实为孟买血型(基因型含A基因但未表达),与O型血父亲结合时,子代可能继承A基因并正常表达为A型血。此类案例在临床中占比不足0.1%,却足以引发血型遗传的"异常"现象。

基因突变同样可能改变血型表达。ABO基因的外显子区域若发生碱基缺失或插入,可能影响糖基转移酶活性,导致抗原表达减弱。例如,第7外显子1054位点C碱基缺失会破坏酶结构,使A抗原无法正常合成。这类突变虽概率极低(约百万分之一),却是实验室确认血型遗传异常时必须排查的因素。

血型检测的误差与修正

常规血清学检测依赖抗原-抗体反应,但新生儿抗原表达不全、白血病患者造血异常等情况可能造成误判。研究显示,约5%的新生儿因红细胞成熟度不足,在出生3个月后血型检测结果会发生变化。顺式AB型等特殊基因型(A、B基因位于同一条染色体)可能使AB型血个体与O型血配偶生育AB型子代,这类案例需通过基因测序才能准确识别。

当血型检测结果与遗传规律矛盾时,建议采用分子生物学方法复核。例如,通过PCR扩增ABO基因的1-7外显子及启动子区域,可精准识别基因型。2019年一项针对1200例血型异常样本的研究发现,约18%的"异常"案例源于初检方法误差,经基因检测后均符合遗传规律。

临床应用与社会意义

在输血医学中,准确预测子代血型对新生儿溶血病防治至关重要。O型血母亲若怀有A/B型胎儿,其IgG抗体会通过胎盘引发溶血,发生率达15%-20%。而AA型孕妇若误判为AO型,可能低估子代O型血概率,导致备血方案出现偏差。孕前基因检测已成为高危人群的标准筛查项目。

从法医学角度,血型遗传规律虽可用于亲子关系排除(如AB型父母不可能有O型子女),但确认亲子关系必须依赖DNASTR检测。统计显示,仅凭血型排除亲子关系的准确率为97.3%,而DNA检测准确率超过99.99%。这解释了为何司法鉴定中血型分析仅作为辅助手段。

ABO血型系统的遗传既遵循孟德尔定律,又因基因多态性、特殊血型和检测技术局限而呈现复杂性。O型与A型夫妻生育A型孩子符合AO基因型的传递规律,而AA型父母生育O型孩子需满足杂合基因型的前提。未来研究应聚焦于:建立中国人群ABO基因多态性数据库,开发快速基因分型试剂盒,以及探索CRISPR技术在血型修饰中的应用。对于普通家庭,当出现血型遗传异常时,及时进行基因检测和遗传咨询,才是消除疑虑的科学途径。