IgG抗A抗体升高的核心机制源于母婴ABO血型系统的抗原差异。当O型血母亲怀有A型胎儿时,胎儿红细胞表面的A抗原可刺激母体产生IgG型抗A抗体。这类抗体因其分子量较小的特性(约150 kDa)能够穿透胎盘屏障,与胎儿红细胞结合后引发补体介导的溶血反应。值得注意的是,相较于IgM抗体,IgG抗体的半衰期长达21天,在母体血液中持续存在的时间更久,这也是ABO溶血病可在第一胎即发生的重要原因。

抗原暴露强度直接影响抗体效价水平。临床观察显示,经产次数与抗A抗体效价呈正相关,这与反复妊娠过程中胎儿红细胞抗原的持续刺激有关。环境中的交叉抗原(如某些肠道菌群和植物血凝素)也会诱发免疫系统的交叉反应,导致部分初产妇出现异常升高的IgG抗A抗体。这种多途径的抗原刺激机制解释了为何部分无妊娠史的个体也会检测到高滴度血型抗体。

抗体效价与疾病风险梯度

抗体效价水平与临床结局存在显著剂量效应关系。研究数据显示,当IgG抗A效价≥1:256时,新生儿溶血病的发生率突破60%临界值,而效价≥1:512的病例中,核黄疸风险提高至80%以上。微柱凝胶法检测显示,效价在1:128-1:256区间时ROC曲线下面积达0.869,提示该区间具有最佳诊断效能。这种非线性关系提示,免疫系统存在阈值效应,只有超过特定浓度梯度,抗体才能突破胎盘屏障的调节机制。

不同血型组合的风险存在显著差异。O-A组合的溶血发生率(28.5%)显著高于O-B组合(19.0%),这可能与A抗原在红细胞表面的表达位点更多有关——每个A型红细胞携带81-117万个A抗原,而B型仅61-83万个。IgG抗体亚型分布差异也影响致病性,IgG1和IgG3亚类因更强的补体激活能力,其占比升高会显著加剧溶血严重程度。

临床监测与干预策略

动态监测体系的建立是风险防控的关键。建议妊娠16周启动基线检测,28周前每月复查,孕晚期加密至每2周1次。对于效价≥1:128的孕妇,推荐联合应用茵陈颗粒等中药制剂,临床数据显示该方案可使抗体效价下降率达67%。微柱凝胶技术的应用极大提升了检测灵敏度,其通过分子筛效应区分凝集红细胞的原理,使检测下限较传统方法降低2个滴度梯度。

当效价突破1:256阈值时,需启动多维度干预:①血浆置换快速清除循环抗体;②静脉注射丙种球蛋白竞争性抑制Fc受体;③胎儿脐血穿刺评估贫血程度。值得注意的是,约12%高效价孕妇仍可分娩健康新生儿,这提示胎盘屏障功能、抗体亚型分布等保护性因素的存在,盲目终止妊娠并非最佳选择。

延伸致病因素鉴别诊断

在排除母婴血型不合后,IgG抗A升高可能提示其他病理状态。自身免疫性疾病(如系统性红斑狼疮)患者中,23%出现多克隆IgG升高,这类非特异性抗体可通过分子模拟机制与红细胞A抗原交叉反应。多发性瘤等浆细胞疾病导致的单克隆IgG升高,可通过免疫固定电泳鉴别——异常M蛋白带的出现是其特征性标志。

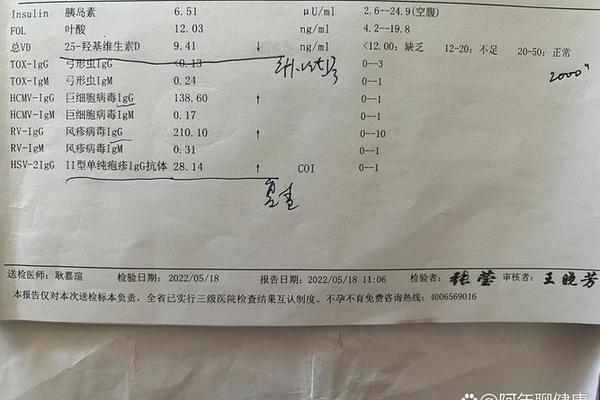

感染因素亦不可忽视。巨细胞病毒等病原体感染可诱导多克隆B细胞活化,使IgG抗体谱系发生紊乱。研究显示,急性感染期IgG抗A效价可暂时升高4-8倍,但这种升高具有时相性特征,随病原体清除而自然消退。对于突发性效价升高病例,建议同步进行TORCH筛查和病毒载量检测。

IgG抗A抗体升高作为免疫应答的生物标志物,其临床解读需建立在多维评估基础上。现有证据表明,效价水平与母婴血型不合所致溶血风险呈正相关,但个体化差异显著。未来研究应聚焦于:①开发IgG亚类快速分型技术,明确IgG1/IgG3的致病权重;②建立基于机器学习的多参数预测模型,整合抗体效价、胎盘功能指标和胎儿血流参数;③探索表位特异性抗体的检测方法,区分致病性抗体与非致病性天然抗体。临床实践中建议采用阶梯式管理策略,将实验室检测与影像学监测有机结合,在风险防控与过度医疗间寻求最佳平衡点。