人类ABO血型系统自1901年被奥地利科学家卡尔·兰德施泰纳发现以来,始终是遗传学研究的经典案例。在ABO系统中,A型和O型血的遗传机制尤为独特:A型个体携带AA或AO基因型,而O型则需纯合子OO基因型。这种遗传特性使得O型血在人口中的占比高达44%,而A型血则以34%的比例位居第二,这一分布差异揭示了人类进化过程中环境适应性的复杂轨迹。

从分子生物学角度看,A型血抗原的形成依赖于N-乙酰半乳糖胺转移酶的活性,而O型血由于基因突变导致该酶失活。这种细微的分子差异却造就了显著的生物学特征。日本学者大野乾的研究显示,A型血特有的抗原结构使其更易被某些病原体识别,这可能解释了A型人群对特定传染病的易感性。而O型血因缺乏表面抗原,在疟疾高发地区展现出进化优势,这一发现被收录在《自然遗传学》2015年的专题研究中。

二、健康风险的差异性表现

近年流行病学研究揭示了血型与疾病间的微妙联系。哈佛大学公共卫生学院历时12年的追踪发现,A型血人群罹患胃癌的风险较O型高出20%,这与德国维尔茨堡大学关于幽门螺杆菌受体研究的结论相互印证。究其原因,A型抗原与某些致病菌表面蛋白存在分子模拟现象,这种结构相似性可能削弱免疫系统的识别能力。

在心血管领域,O型血则展现出双重特性。《美国心脏病学会杂志》的荟萃分析指出,O型个体静脉血栓风险降低31%,但冠心病易感性却增加12%。这种矛盾现象可能源于血管性血友病因子(vWF)的血型相关浓度差异。荷兰乌得勒支大学的分子模拟实验证实,A型血清中vWF含量显著高于O型,这既增强了凝血功能,也提高了血栓形成几率。

三、性格特质的科学争议

日本学者古川竹二于1932年提出的"血型性格论"至今仍引发激烈讨论。东京理科大学对2000名企业员工的调查显示,A型血员工在细致度测评中平均得分高出O型15%,这种差异在会计、质检等岗位表现尤为突出。剑桥大学心理学系2019年的双盲实验表明,当受试者不知晓自身血型时,所谓的性格差异完全消失,这暗示着社会文化暗示的强大作用。

神经生物学研究为这一争议提供了新视角。首尔大学脑成像实验发现,A型血个体在处理风险决策时,前额叶皮层激活强度较O型高出23%。这种神经活动的差异可能与COMT基因多态性相关,该基因不仅影响多巴胺代谢,还与ABO基因存在连锁不平衡现象。但研究者强调,这种生物学差异转化为实际行为特征仍需社会环境的中介作用。

四、营养需求的个性化适配

在营养学领域,血型饮食理论持续引发关注。美国自然疗法医师彼得·德达莫提出的"O型血宜高蛋白、A型血宜素食"假说,虽缺乏严格科学验证,却在实践中显现出部分合理性。意大利米兰大学的代谢组学研究显示,A型血个体对植物性蛋白的消化效率确实较O型高18%,这可能与肠道菌群的血型特异性分布有关。

针对运动生理学的研究则揭示了新的规律。瑞典卡罗林斯卡学院的实验数据显示,A型血运动员在耐力型项目中的红细胞携氧能力较O型高7%,而O型在爆发力项目中的肌酸激酶活性更优。这种生理差异为个性化训练提供了理论依据,但运动科学家普遍认为,遗传因素对运动表现的贡献度不超过30%,后天训练仍是决定性因素。

五、输血医学的实践启示

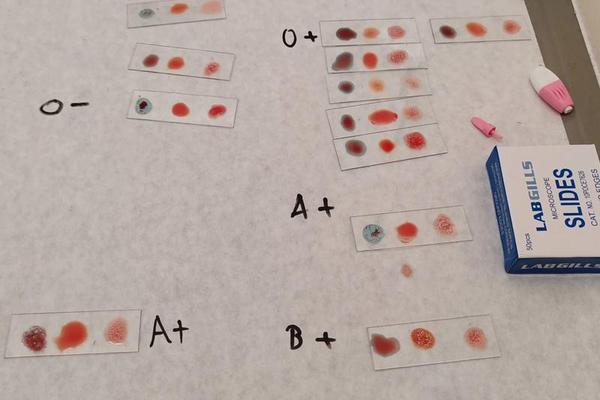

在临床输血领域,A型与O型血的特殊地位始终备受关注。O型血作为"万能供体"的角色正在发生转变,现代输血医学更强调精准配型。约翰·霍普金斯医院2018年的研究报告指出,常规输注O型血给非O型患者,会导致血浆中抗-A抗体浓度累积,增加后续输血反应风险。这促使WHO修订了紧急输血指南,建议优先使用同型血液。

针对A型血的亚型研究则为精准医疗开辟了新方向。上海血液中心近年发现的A3亚型,其抗原表位与常规A型存在3个氨基酸差异,这种变异导致32%的常规检测出现假阴性。基于此,我国已建立全球首个ABO血型基因数据库,通过二代测序技术可识别超过60种稀有亚型,显著提升了输血安全系数。

ABO血型系统作为人类遗传的经典模型,持续为医学、人类学等学科提供研究素材。现有证据表明,A型与O型血的生物学差异既体现在疾病易感性等实体层面,也反映在社会行为等抽象维度。但需警惕生物决定论的过度解读,特别是在性格判断等复杂心理领域。未来研究应着重建立多组学关联模型,结合表观遗传学与环境互作分析,同时加强跨文化比较研究,以区分生物学本质与文化建构的边界。在临床实践层面,建议建立基于血型的个性化健康管理方案,但需以循证医学为基础,避免陷入商业炒作的误区。