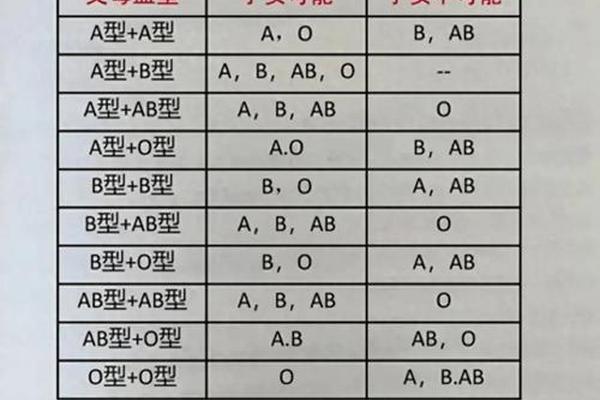

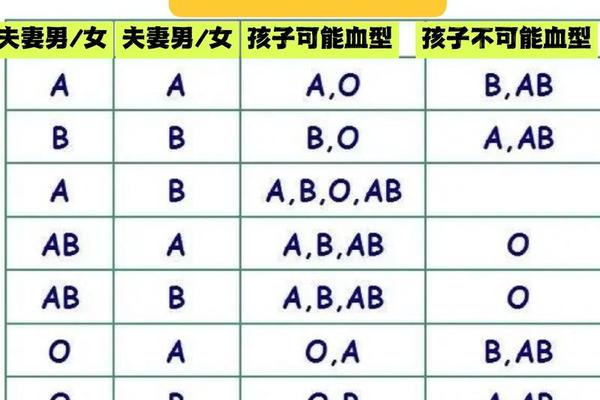

血型作为人类遗传的重要标志,其组合规律既遵循基本的生物学法则,又隐藏着罕见的例外情况。在ABO血型系统中,A型(基因型为AA或AO)与B型(基因型为BB或BO)的父母,理论上可能生出A、B、AB或O型血的孩子。例如,若父亲为AO型(表现型为A型),母亲为BO型(表现型为B型),孩子的基因组合可能为AO、BO、AB或OO,对应血型分别为A、B、AB或O型。这种多样性源于显性基因(A、B)与隐性基因(O)的相互作用——只有当两个隐性基因(OO)结合时,才会表现为O型血。

现实案例中可能出现“违反常规”的现象。例如,B型父亲与O型母亲生出A型孩子,这可能是由于母亲携带罕见的“孟买血型”(伪O型),其基因型实际包含隐藏的A或B抗原。顺式AB型(cis AB)等特殊基因变异也可能导致看似矛盾的遗传结果,例如AB型与O型父母生出AB型后代。这些现象表明,血型遗传的复杂性远超简单的显隐关系,需结合基因检测和临床分析才能准确判断。

二、A型男性与O型女性的婚配优势

从遗传学角度看,A型男性(基因型为AA或AO)与O型女性(基因型为OO)的婚配具有明确的遗传优势。由于O型为隐性纯合型,其后代仅可能从父亲处继承A基因或O基因,因此孩子血型必为A型(概率75%)或O型(概率25%)。这种可预测性在传统观念中常被视为“血缘纯粹”的象征,甚至被赋予文化层面的意义。例如,某些地区认为A型男性与O型女性的结合能规避B型或AB型后代可能引发的健康风险。

O型血因其“万能供血者”特性,常被赋予积极的社会标签。研究显示,O型人群患心血管疾病、癌和老年痴呆症的风险相对较低,这可能间接强化了A型男性选择O型女性的倾向。这种偏好更多基于统计学关联,而非直接因果关系。需注意的是,血型与健康的联系仍需更多实证研究支持,个体差异和环境因素同样不可忽视。

三、血型认知误区与亲子争议的化解

血型遗传的复杂性常引发家庭矛盾。例如,A型与B型父母生出O型孩子时,可能因缺乏科学认知而质疑亲子关系。实际上,若父母基因型分别为AO和BO,孩子有25%的概率继承双隐性基因(OO)而表现为O型。此类案例在司法鉴定中屡见不鲜,凸显了普及血型知识的必要性。

对于罕见血型导致的遗传偏差,现代医学已提供解决方案。孟买血型可通过血清学检测发现其特殊抗原表达,顺式AB型则需通过基因测序确认。临床建议,当血型遗传出现异常时,应优先进行分子生物学检测而非主观臆断。这不仅能避免家庭信任危机,也有助于罕见血型个体的精准医疗——例如,cis AB型患者需特殊输血方案,常规AB型血液可能引发溶血反应。

四、总结与展望

血型遗传既是生物学规律的直观体现,也是人类基因多样性的缩影。A型与B型父母的子女血型多样性、A型男性对O型女性的婚配偏好,以及由血型引发的亲子争议,均需通过科学视角解读。当前研究已揭示ABO系统的分子机制和临床意义,但对亚型变异(如孟买血型、顺式AB型)的流行病学调查仍需深入。未来,随着基因编辑技术的发展,血型抗原的修饰可能为器官移植和癌症治疗开辟新路径。

对于公众而言,理解血型遗传的复杂性有助于消除认知误区,促进家庭与社会和谐。建议加强基础医学教育,将血型知识纳入婚前咨询和产前指导体系,同时推动罕见血型数据库建设,为精准医疗提供数据支撑。血型不仅是生命的密码,更是连接科学与人文的纽带——唯有理性认知,方能真正发挥其科学价值与社会意义。