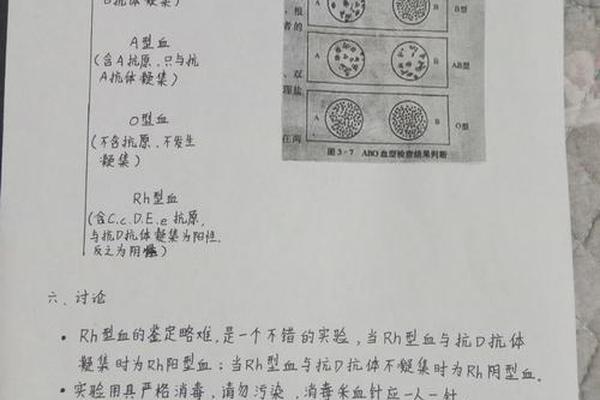

ABO血型系统的分类基于红细胞表面抗原与血清中抗体的特异性反应。当红细胞表面存在A抗原时,抗A抗体会与之结合引发凝集反应,这种现象被称为直接凝集。例如,若某人的红细胞与抗A试剂发生凝集,则表明其血型为A型或AB型;若仅抗A凝集而抗B不凝,则明确为A型血。这一原理构成了血型鉴定的核心方法——正定型(检测抗原)与反定型(检测抗体)的结合验证。

从遗传学角度看,ABO血型由9号染色体上的基因决定。A型血的抗原由α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶催化形成,而B型血则由α-1,3-半乳糖转移酶作用生成。值得注意的是,O型血缺乏这两种酶,红细胞仅携带H抗原,因此其血清中同时存在抗A和抗B抗体。这种抗原-抗体的严格对应关系,不仅决定了输血相容性(如O型可输给任何血型,AB型可接受所有血型),也解释了为何异型输血可能引发致命性溶血反应。

二、“学霸血型”的流行观点及其争议

近年来,一种将血型与智力关联的民间理论引发广泛讨论。根据部分非学术资料,AB型血常被称为“天才血型”,因其结合了A型的逻辑性与B型的创造力,且在人群中占比仅9%,符合“稀缺即优质”的认知偏差。例如,某网络文章声称“智商350的全球最高智商者即为AB型”,但该数据缺乏权威来源验证。O型血因记忆力和领导力突出被列为“高智商第二名”,而A型血则以勤奋著称,B型血则被认为更适合艺术领域。

这些观点在科学界存在显著争议。目前主流医学研究认为,ABO血型与智力并无直接关联。2015年《自然》杂志的一项大规模基因研究表明,智商差异主要受数千个基因微效累积及环境因素影响,单一基因(如ABO)的贡献度可忽略不计。所谓的“学霸血型”更多是文化建构的产物:例如在日本,A型血因符合集体主义价值观而被赋予“认真”标签;而欧美文化中O型血的“冒险精神”则更受推崇。

三、血型研究的教育启示与理性认知

尽管“学霸血型”理论缺乏科学依据,但其反映的差异化教育思路值得借鉴。针对不同血型儿童的学习特征,日本教育学家提出了具体建议:A型血儿童适合结构化学习,可通过拆分目标提升效率;B型血儿童需激发兴趣导向,采用游戏化教学;AB型血儿童应加强专注力训练,O型血儿童则需培养情绪稳定性。这些方法本质上是基于行为观察的因材施教,而非血型决定论。

从公共卫生角度看,ABO血型研究具有明确医学价值。例如,O型血对疟疾的天然抵抗力使其在热带疾病高发区具有生存优势;A型血与胃癌风险的正相关性提示了个性化筛查的必要性。未来研究应聚焦于血型与特定基因簇的关联,而非简单归类智力差异。教育工作者更需警惕“血型标签”可能引发的刻板印象,避免限制儿童发展的多样性。

ABO血型系统的科学价值在于其精准的免疫学机制与临床输血指导意义,而将其延伸至智力领域的论断缺乏严谨证据。当前关于“学霸血型”的讨论,实质是将复杂认知能力简化为生物决定论的认知误区。未来研究应加强跨学科合作,例如通过全基因组关联分析(GWAS)探索血型相关基因与其他生理功能的潜在联系。对于公众而言,理性看待血型文化,既不必否定其作为文化符号的趣味性,更需坚持以科学证据为基础的教育理念——每个孩子的潜力,终究取决于个体努力与环境支持的协同作用,而非红细胞表面的糖蛋白结构。