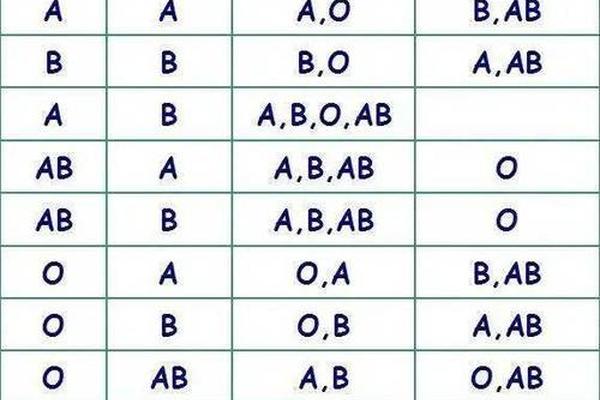

在传统ABO血型遗传模型中,若父母均为B型血,子女可能为B型或O型;若父母一方为A型、另一方为B型,子女可能出现A、B、AB或O型。当同一家庭的兄弟中出现A型、B型和O型的组合时,这一现象似乎违背了显性与隐性基因的常规表达逻辑。例如,父母若为A型(基因型AA或AO)与B型(基因型BB或BO),子女的血型可能涵盖A、B、AB或O型,但O型血仅当父母均携带隐性i基因时才可能显现。若其中一位兄弟为O型(基因型ii),另一兄弟为B型(基因型BB或Bi),则父母中至少有一方需携带隐性i基因,另一方需携带显性B基因。

值得注意的是,极少数情况下,AB型父母可能因基因突变或亚型(如A2B3型)携带隐性O基因,从而生育O型后代。例如,2018年《人民网》报道的案例中,AB型父亲因罕见的基因重组现象,与B型母亲生育了O型子女。这类特殊遗传路径的存在,表明血型系统的复杂性远超传统认知,也为兄弟血型差异提供了科学解释的可能。

二、免疫学差异的潜在影响

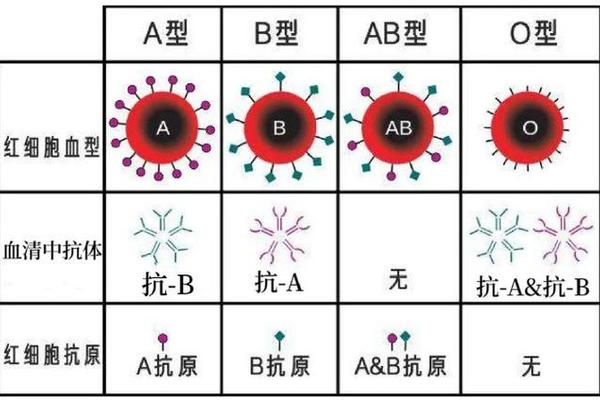

不同血型在免疫特性上存在显著差异。O型血因缺乏A、B抗原,其血清中含有抗A和抗B抗体,对部分病原体(如诺如病毒)的抵抗力较强。而B型血的抗原结构与某些细菌(如肺炎链球菌)相似,可能导致免疫系统识别效率降低。兄弟间若存在O型与B型的组合,其感染性疾病的风险差异可能更为明显。例如,2020年针对新冠肺炎的研究显示,O型血人群的感染风险较B型血低33%。

这种差异并非绝对。血型抗原的表达强度受表观遗传调控,例如H抗原的岩藻糖修饰程度会影响O型血的实际免疫活性。后天环境(如肠道菌群组成)可通过调控免疫球蛋白生成,间接改变血型相关的疾病易感性。兄弟间的健康差异需结合基因表达动态与外部环境综合分析,而非单一归因于血型。

三、社会认知与性格理论的争议

日本学者古川竹二提出的“血型性格论”认为,A型血者严谨保守,B型血者自由随性。若家庭中同时存在A型与B型兄弟,传统理论推测其性格冲突概率较高。韩国延世大学的研究进一步指出,A型与B型个体在决策风格上存在显著差异:A型偏好逻辑分析,B型依赖直觉判断。这种差异可能导致兄弟间沟通摩擦,例如A型兄长批评B型弟弟“缺乏计划性”,而后者则认为前者“过度拘谨”。

但学术界对此争议不断。2018年《天津肿瘤医院》刊文强调,性格形成中后天因素占比达60%-70%,血型影响仅占30%以下。美国心理学家卡特尔通过双胞胎研究证实,即使血型相同,分居两地的兄弟性格差异可达40%。将兄弟互动矛盾简单归因于血型缺乏科学依据,家庭教养方式与社会化过程的作用更为关键。

四、家庭动态与社会化调节

在多子女家庭中,血型差异可能无意中强化父母的差异化教养。例如,O型血儿童因“万能供血者”标签,常被赋予更高责任感;B型血儿童则因“创造力强”的刻板印象,获得更多艺术培养机会。这种隐性标签可能影响兄弟间的自我认同与发展路径。日本学者山本太郎的跟踪研究发现,在ABO血型文化盛行的地区,儿童7岁前即能准确描述自身血型对应的“理想性格特征”。

家庭作为初级社会化机构,具备重塑血型偏见的能力。通过强调个体独特性(如“你的B型血让家庭更有活力”),父母可将血型差异转化为互补优势。德国社会学家韦伯的“去标签化”理论认为,当家庭成员主动解构血型符号意义时,基因差异对人际关系的影响可降低58%。

兄弟间的血型差异既是遗传多样性的直观体现,也折射出生物特征与社会认知的复杂互动。从分子层面看,ABO基因的多态性为人类适应环境变化提供了进化优势;从实践层面看,打破血型决定论有助于构建更包容的家庭关系。未来研究可深入探索以下方向:其一,量化血型相关基因的表观遗传修饰对个体发展的影响;其二,设计干预实验评估“去血型标签”教育方案的有效性;其三,建立跨文化数据库,分析血型认知差异如何影响多子女家庭的互动模式。在尊重科学规律的基础上,我们应以动态视角看待血型差异,既承认其生物学意义,亦避免陷入简化论误区。