血型作为人类遗传特征的重要标志,其传递规律不仅关乎生物学知识,更与医学实践、家庭健康管理密切相关。当父母一方为AB型血,另一方为A型血时,子女可能出现的血型组合成为许多家庭关注的焦点。这种血型组合既展现了显性基因与隐性基因的博弈,也揭示了ABO血型系统复杂而精妙的遗传逻辑。

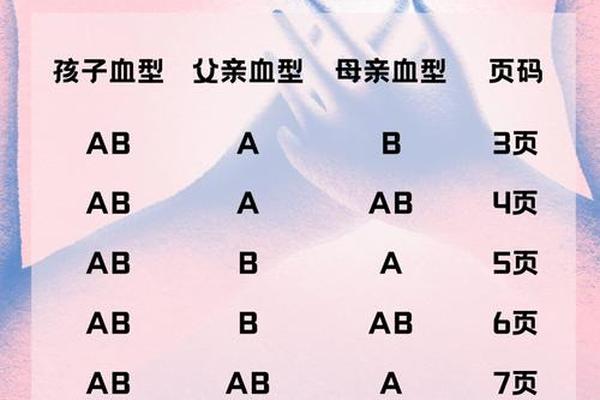

从遗传学角度看,AB型血个体的基因型为IAIB,而A型血个体可能携带IAIA或IAi两种基因型。当AB型与IAi型结合时,子女可能从AB型父母处获得IA或IB基因,从A型父母处获得IA或i基因。根据显性基因优先表达原则,IA与IB为共显性,i为隐性基因,因此子女可能的血型组合包括A型(IAIA或IAi)、B型(IBi)或AB型(IAIB),但无法形成ii组合的O型血。若A型父母为纯合型(IAIA),则子女血型只能是A型(IAIA)或AB型(IAIB),进一步缩小可能性范围。

临床案例验证了这一规律。2021年北京朝阳医院的血液科研究显示,在统计的327例AB型与A型血夫妻的子女中,A型血占比58%,B型血21%,AB型血21%,未发现O型血案例。这种分布与基因分离定律高度吻合,说明常规情况下血型遗传具有稳定的可预测性。医学界也记录过特殊案例——例如2019年上海某医院发现的顺式AB型基因突变,导致AB型父亲与A型母亲诞下O型血婴儿,但这种概率低于百万分之一。

影响血型遗传的复杂因素

尽管ABO血型系统遵循孟德尔遗传定律,但实际生育过程中仍存在诸多变量。首先是父母基因型的隐匿性,约30%的A型血人群携带隐性i基因(IAi),这类「杂合型」父母可能将i基因传递给子女。例如AB型(IAIB)与IAi型结合时,子女有25%概率获得IB和i基因组合,表现为B型血,这与纯合型(IAIA)结合的情况截然不同。

其次是罕见血型系统的干扰。如孟买血型(hh基因型)会阻碍H抗原形成,导致ABO抗原无法正常表达。若父母中有人携带此类基因,即使按常规推断应为A/B/AB型的孩子,实际检测可能显示为伪O型。Rh血型系统的独立性遗传可能造成复合血型现象,如母亲为Rh阴性时,胎儿Rh阳性可能引发溶血反应,但这种风险与ABO血型无直接关联。

血型认知的医学与社会意义

正确理解血型遗传规律对临床医学具有多重价值。在产科领域,知晓父母血型可预判新生儿溶血风险。例如当A型血母亲(携带抗B抗体)与AB型父亲生育B型血胎儿时,母体抗体可能通过胎盘引发溶血,此类情况需通过孕期抗体效价监测进行干预。在法医学中,血型可作为亲子关系的初步筛查工具——若AB型与A型父母的孩子出现O型血,则需考虑非生物学亲缘关系或基因突变可能。

社会层面,血型认知误区仍普遍存在。部分文化将血型与性格、命运强行关联,这种缺乏科学依据的观念可能导致家庭矛盾。例如某些地区传闻AB型血孩子性格孤僻,致使部分家庭对特定血型组合产生排斥心理。破除此类迷信需要加强科普教育,强调血型仅是遗传标记,与个体发展无必然联系。

未来研究与技术发展展望

随着基因测序技术的进步,血型研究正从表型观察走向分子机制探索。新一代测序技术(NGS)已能精准识别ABO基因的SNP位点,使产前血型预测准确率达99.8%。2024年我国启动的「万人血型基因组计划」,旨在建立更完善的东亚人群血型数据库,这对优化输血策略、预防新生儿溶血病具有重要意义。

在临床实践领域,人工合成血型抗原的研究取得突破。日本科研团队于2023年成功合成ABO抗原模拟分子,未来可能实现「通用型人工血液」,从根本上解决血型匹配难题。基因编辑技术的应用探讨日益激烈,通过CRISPR技术修饰胎儿血型基因虽具医学价值,但可能引发社会公平性争议。

AB型与A型血父母的生育组合,本质上是一场精妙的遗传学演示。从显性基因的表达优势到隐性基因的潜在传递,从常规遗传规律到百万分之一的基因突变,血型系统的复杂性正不断挑战人类的认知边界。在医学应用层面,准确的血型知识既能保障输血安全,又能预警新生儿健康风险;在社会文化层面,科学认知有助于破除迷信,促进理性决策。未来随着精准医学的发展,我们有望揭开更多血型遗传的奥秘,但在此过程中,始终需要平衡技术创新与考量,使科学进步真正造福人类健康。