人类对血型的好奇从未停止。从亲子鉴定到性格分析,血型始终承载着科学与文化的双重想象。一个常见的疑问是:若父母均为A型血(基因型为AA),能否生出AB型血的孩子?AB型血为何被冠以“贵族血”之名?这些问题背后,既涉及严谨的遗传学规律,又折射出血型在社会认知中的特殊符号意义。本文将从科学本质、文化隐喻及现代医学研究三个维度,揭开这些谜题的真相。

一、血型遗传的科学铁律

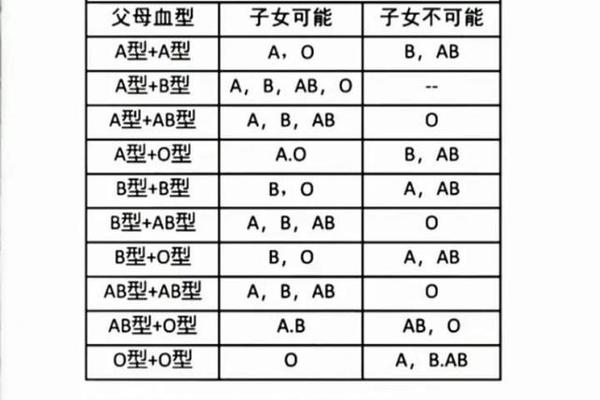

根据孟德尔遗传定律,ABO血型系统由位于9号染色体上的IA、IB、i三个等位基因决定。其中,IA和IB为显性基因,i为隐性基因。父母各将一个等位基因遗传给子女,组合形成最终的血型。例如,A型血可能的基因型为IAIA或IAi,B型血为IBIB或IBi,AB型血为IAIB,O型血为ii。

若父母均为AA型血(IAIA),则子女只能从父母各继承一个A基因,基因型必然为IAIA,表现为A型血。AA型父母不可能生育出AB型血子女。网络上关于此类案例的传言,往往源于对基因型(如将IAi误认为AA)或血型检测误差的误解。这一结论已通过全球数十年临床数据验证,是遗传学中的基本法则。

二、AB型血的“贵族”标签溯源

1. 稀有性与遗传独特性

AB型血仅占全球人口的10%左右,在中国约为7%-10%。其特殊性源于基因组合:同时携带A抗原和B抗原,而血浆中缺乏抗A、抗B抗体。这种“双抗原、无抗体”的特征,使其在输血医学中被称为“万能受血者”——可接受A、B、AB型红细胞(但需注意血浆相容性)。这种稀缺性与医学价值,成为“贵族”称谓的重要依据。

2. 历史与文化的符号建构

古代贵族常通过血统纯化维持阶层特权,而AB型血的低占比与遗传复杂性(需父母分别携带A、B基因)使其被赋予“特殊血统”的想象。日本等东亚文化中,AB型血者常被描述为“理性与感性的矛盾体”,甚至与天才、艺术家等形象关联。尽管缺乏科学依据,这种文化叙事强化了其神秘色彩。

三、医学视角的双面性

1. 优势与风险并存的研究发现

现代医学揭示了AB型血的矛盾特性:一方面,其携带的A/B抗原可能增强对某些病原体(如霍乱弧菌)的抵抗力;多项研究指出AB型人群患心血管疾病的风险较O型血高23%。例如,《ABO血型与妊娠并发症的关系》综述显示,AB型孕妇发生子痫前期的风险是非AB型者的2倍,可能与凝血因子Ⅷ水平升高有关。

2. 免疫系统的复杂关联

AB型血的抗原表达不仅限于红细胞,还存在于消化道上皮、神经元等组织。这可能导致其对特定食物(如乳制品)更敏感,且免疫应答模式独特。日本学者曾提出“血型-肠道菌群”互作假说,认为AB型人群的肠道菌群构成可能影响代谢疾病易感性。

四、超越标签的科学认知

“贵族血”的称谓本质上是文化建构的产物。从遗传学角度看,AB型血仅是基因重组的一种结果,并无生物学意义上的优越性。相反,其医学风险提示需针对性健康管理:例如AB型人群应更注重心血管监测,并避免高脂饮食。当前研究趋势正从血型与疾病的宏观关联,转向分子机制探索,如ABO基因单核苷酸多态性(SNPs)对蛋白质功能的影响。

血型遗传遵循不可违背的生物学规律,而社会赋予血型的象征意义则反映了人类对自身奥秘的永恒追问。AB型血的“贵族”标签,既是其稀缺性与医学特殊性的投射,也是文化叙事的产物。未来研究需进一步厘清ABO血型系统与疾病的具体作用机制,同时加强公众科普,避免将血型异化为社会分层的工具。毕竟,在生命科学的宏大图景中,每种血型都是进化长河中的独特浪花,而非贵贱之分的标尺。