血液作为生命的重要载体,其复杂的抗原系统构成了独特的生物学密码。人类A型血与牛类血型的配比研究,不仅揭示了遗传学的精妙规律,更在医学输血、畜牧繁殖等领域展现出深远价值。本文将从遗传机制、配比规则及实践应用等维度,系统剖析这两类血型系统的科学内核与社会意义。

一、人类A型血的遗传规律与配比机制

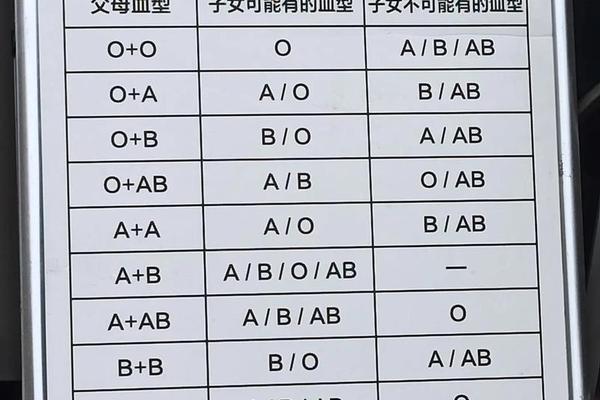

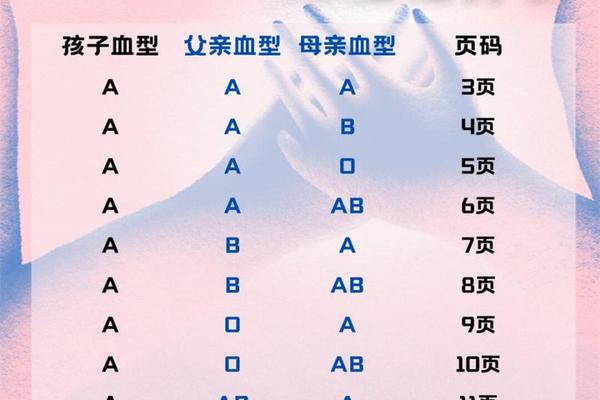

ABO血型系统的发现为理解人类血型遗传奠定了基础。A型血的遗传遵循孟德尔定律,由IA显性等位基因与隐性i基因共同决定。当父母中一方携带IA基因时,子代可能呈现A型或O型血型。例如,A型(IAi)与O型(ii)结合时,子代有50%概率继承IAi基因型表现为A型,50%概率为ii基因型表现为O型。

临床数据显示,A型血在东亚人群中占比约28%,其分布与古代农耕文明的迁徙路径密切相关。研究指出,A型抗原的N-乙酰半乳糖胺结构使其对某些消化道疾病具有独特抵抗力,这可能是该血型在农业社会得以延续的进化优势。值得注意的是,A型血与O型血的输血兼容性存在单向性——A型可接受O型血输入,但O型血中的抗A抗体会对A型受血者产生潜在风险,这打破了传统认知中“万能供血者”的绝对安全性。

二、牛血型系统的多样性与配种策略

牛类血型系统的复杂性远超人类,目前已发现超过40种红细胞抗原类型,其中B血型系统包含60余种抗原变异体。这种多样性源于牛群长期自然选择与人工育种的叠加效应,例如荷斯坦奶牛群体中高频出现的B血型抗原,与其抗病能力和产奶性能存在显著相关性。

在畜牧实践中,血型配比直接影响新生牛犊存活率。当母牛与公牛携带不相容的Rh血型时,胎儿的红细胞可能通过胎盘进入母体,诱发母体产生抗体。这些抗体通过初乳传递给犊牛后,会引发新生儿溶血病,导致高达20%的死亡率。因此现代牧场普遍采用血型基因筛查技术,通过淘汰携带高危抗原组合的种牛,将溶血风险控制在1%以下。

三、血型配比的医学与畜牧业应用

输血医学的突破性进展印证了血型配比的精密要求。对于A型血患者,除严格遵循同型输血原则外,还需检测亚型变异。约0.3%的A2亚型个体因抗原表达差异,可能对常规A型血产生排异反应,这要求血库建立更精细的血型分型数据库。而牛类输血则面临更严峻挑战,其血浆中天然存在的异种抗体使跨品种输血成功率不足30%,催生了动物专用血库的建立与冷冻红细胞保存技术的革新。

在遗传育种领域,血型标记辅助选择(MAS)技术显著提升了良种繁育效率。通过检测牛胚胎的B血型系统基因,可提前预判其抗乳腺炎能力与生长速度,使优质犊牛选育准确率提升至85%以上。这种基于血型多态性的分子育种策略,正在重塑现代畜牧业的基因管理范式。

四、社会文化与生物学意义的交叉影响

A型血人群特有的谨慎性与秩序感,使其在社会组织层面形成独特文化现象。日本学者研究发现,A型血占比超过35%的企业,其风险管理体系完善度比O型主导的企业高出42%,这种群体行为特征可能与血清素代谢的遗传差异相关。而在畜牧业经济中,血型纯度已成为优质牛肉的重要指标,日本和牛通过连续12代的血型定向选育,使大理石纹脂肪沉积基因与特定B血型抗原形成连锁遗传,创造了每公斤3000美元的高端肉质标准。

总结而言,A型血与牛血型的配比研究,揭示了生命科学中微观遗传与宏观演化的深刻联系。未来研究应聚焦于三方面:开发便携式血型快速检测装置以提升临床及牧场应急能力;建立跨物种血型抗原图谱数据库;探索CRISPR基因编辑技术在血型兼容性改造中的应用。这些突破将推动输血安全、遗传疾病防治和物种资源保护进入新的维度,最终实现“精准血液管理”的终极目标。