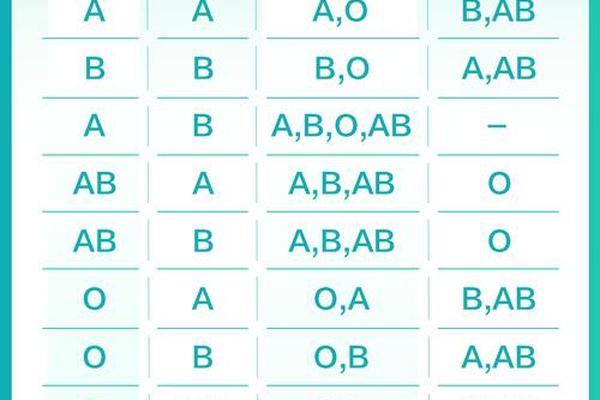

当孕妇为O型血而丈夫为A型血时,胎儿可能遗传父亲的A型血,从而引发母婴ABO血型不合问题。据统计,这类夫妇生育的子女中,约20%-25%存在血型不合风险,但仅有2%-2.5%的婴儿会发展为新生儿溶血病。尽管总体风险较低,科学管理仍是保障母婴健康的关键。本文将从风险机制、孕期监测、干预措施及心理调适等多角度,为这类家庭提供系统性指导。

ABO溶血的病理机制与风险概率

ABO溶血源于母婴血型抗原的免疫冲突。O型血母亲的红细胞缺乏A和B抗原,但血清中天然存在抗A、抗B的IgG抗体。当胎儿遗传父亲的A型血时,其红细胞表面的A抗原会刺激母体产生更多抗体。这些抗体通过胎盘进入胎儿体内,与胎儿红细胞结合并破坏,导致溶血。

溶血的发生率受多种因素影响。研究发现,首次妊娠时ABO溶血的概率约为1/150,且症状通常较轻;若孕妇既往有流产、输血史或前一胎发生溶血,风险可能显著升高。抗体效价(如抗A效价≥1:512)是判断严重程度的重要指标,需通过孕期动态监测评估。

孕期监测的核心内容与频率

抗体效价检测是管理ABO溶血的核心手段。建议在孕16周完成首次检测建立基线值,孕28-30周进行第二次检测,此后每2-4周复查一次。抗体效价≤1:64属于安全范围;若≥1:128则提示需加强监测,≥1:256时可能需药物干预。

胎儿健康评估需结合超声与胎心监护。孕中晚期通过超声监测胎儿大脑中动脉血流峰值(MCA-PSV),可早期发现贫血迹象;若出现胎儿水肿、肝脾肿大或羊水异常,需立即进行医学干预。胎心监护建议从孕32周起每周2-3次,重点关注胎心基线变异及是否存在正弦波。

分级干预策略与治疗手段

对于低风险孕妇(抗体效价<1:128),基础预防措施包括加强喂养管理。通过高频哺乳促进肠道蠕动,加速胆红素排泄,可将黄疸发生率降低30%。同时建议补充维生素E(每日100mg)以增强胎儿红细胞膜稳定性。

中高风险群体需启动医学干预方案。中药茵陈蒿汤被证实可调节免疫反应,临床数据显示其能使抗体效价下降1-2个梯度。严重病例(如效价≥1:512)可采用静脉注射免疫球蛋白(IVIG),剂量为1g/kg·d,连续2天,可阻断80%的抗体攻击。产后若新生儿出现黄疸,蓝光治疗有效率超过90%,仅不足1%的极重症需换血治疗。

心理支持与长期健康管理

ABO溶血风险常引发孕妇焦虑。研究表明,接受系统化产前教育的孕妇焦虑指数(SAS评分)比未接受者低42%。建议通过医患沟通、互助小组等形式,帮助孕妇建立理性认知——即使发生溶血,95%以上病例可通过现代医疗手段完全康复。

对于有不良孕产史的家庭,建议进行遗传咨询与生育规划。若前次妊娠发生严重溶血,再次怀孕时可通过孕前血浆置换降低抗体负荷,或选择辅助生殖技术筛选O型胚胎。购买涵盖新生儿溶血的孕期保险(如特定产品覆盖蓝光治疗费用)可缓解经济压力。

O型血与A型血的夫妇生育健康宝宝的核心在于“早筛查、勤监测、分级干预”。通过抗体效价动态追踪、胎儿状态评估及个体化治疗方案,可将溶血相关并发症控制在最低水平。未来研究可进一步探索基因检测技术(如胎儿游离DNA分析)在孕早期的预测价值,以及单克隆抗体在阻断母婴免疫冲突中的创新应用。建议所有相关家庭建立系统的产检档案,并与产科、新生儿科、输血科形成多学科协作,将风险转化为科学管理的契机。