1900年,奥地利科学家卡尔·兰德施泰纳通过混合不同人的血清与红细胞,观察到血液凝集现象的规律性差异,由此揭开了人类血型系统的科学探索序幕。他最初将血液分为A、B、C(后改为O)三种类型,这一分类基于红细胞表面是否存在特定的抗原分子——即凝集原A和B。例如,A型血液的红细胞表面存在A抗原,B型含有B抗原,而C型(后称O型)既不携带A抗原也不携带B抗原。两年后,其学生发现第四种血型AB型,其红细胞同时表达A和B抗原,最终形成了ABO血型系统的四类划分。

抗原的化学本质在1960年代被进一步阐明。英国科学家瓦特金斯发现,ABO抗原的差异源于糖链末端的糖基组成:A型抗原末端为N-乙酰半乳糖胺,B型为半乳糖,而O型则因缺乏这两种糖基而仅保留前体H抗原。这种分子结构的差异不仅解释了凝集反应的机制,也为血型命名提供了生化依据。例如,A型血液中的抗B抗体与B型红细胞表面的B抗原结合后,会引发免疫反应导致红细胞凝集,这一现象成为输血配型的核心原则。

遗传机制的破译与基因命名

ABO血型的遗传规律在20世纪初逐步明确。研究发现,血型由位于9号染色体上的ABO基因座控制,包含三个主要等位基因:IA(A)、IB(B)和i(O)。IA和IB分别编码催化A抗原和B抗原合成的转移酶,而i基因因碱基缺失无法产生功能性酶,因此O型个体仅保留未修饰的H抗原。显性与共显性遗传的特性使得IA和IB基因在杂合状态下均能表达,例如IAi基因型表现为A型,而IAIB基因型则表现为AB型。

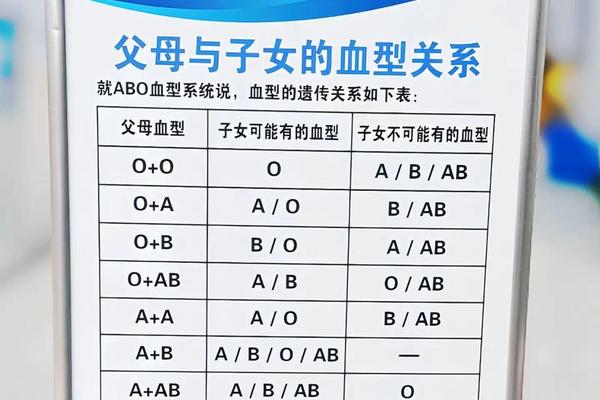

血型命名与遗传学的结合进一步推动了法医学和人类学的发展。例如,父母均为O型时,子女不可能出现A、B或AB型;而AB型父母则无法生育O型后代。这种遗传规律曾被用于亲子鉴定,尽管现代DNA技术已更精准,但血型仍作为初步筛选工具。全球血型分布的差异性(如欧洲A型较多,亚洲B型比例较高)反映了环境选择与人群迁移的历史。

临床实践中的命名逻辑

血型命名的实用性在输血医学中得到充分体现。ABO系统的分类直接决定了输血相容性:O型红细胞因缺乏A/B抗原,可被其他血型接受,故被称为“万能供血者”;而AB型血清中无抗A/B抗体,可接受所有血型输入。这一“万能”概念存在局限:O型血浆中的抗A/B抗体若未被稀释,仍可能引发受血者的溶血反应。现代临床输血严格遵循同型输注原则,仅在紧急情况下使用异型血液。

血型命名的系统化还促进了其他血型系统的发现。例如,Rh血型系统根据红细胞是否携带RhD抗原分为阳性和阴性,其中Rh阴性(“熊猫血”)因稀有性需特殊管理。HLA血型系统与器官移植排斥反应密切相关,其命名依据白细胞表面的抗原多样性。这些扩展的命名体系体现了医学对血液复杂性的认知深化。

多维度命名的科学意义

ABO血型系统的命名不仅是生物学分类的范例,更成为跨学科研究的桥梁。在免疫学领域,血型抗原作为“自我标记”,帮助机体识别外来细胞,这一机制为移植免疫研究提供了理论基础。在流行病学中,某些血型与疾病易感性相关,例如O型人群对疟疾的抵抗力较弱,而A型人群更易感染幽门螺杆菌。

血型命名的文化影响亦不可忽视。20世纪20年代,日本学者古川竹二曾提出“血型性格论”,将O型与攻击性、A型与保守性等特质关联,尽管缺乏科学依据,却在东亚社会引发广泛讨论。此类现象反映了公众对科学概念的通俗化解读,同时也警示科学命名可能被误用的风险。

ABO血型系统的命名基于抗原差异、遗传规律与临床需求,其科学性在百年实践中得到验证。从兰德施泰纳的凝集实验到基因编码机制的解析,血型研究推动了免疫学、遗传学和输血医学的跨越式发展。未来,随着单细胞测序技术的进步,血型抗原的个体化差异可能为精准医疗提供新方向,例如定制化输血或基于血型的靶向疗法。探索血型在传染病免疫中的作用机制,或将为疫苗研发开辟新路径。

血型命名不仅是科学史的缩影,更是人类认知生命复杂性的里程碑。它提醒我们,命名的本质在于揭示规律,而规律的深化需依赖持续的科学探索与严谨的实证精神。