在人类复杂的血型体系中,A型阴性血因其在ABO与Rh双重系统中的稀有性而备受关注。作为ABO系统中的常见血型,A型血在我国占比28%,但叠加Rh阴性因子后,其比例骤降至全球人口的0.3%。这种双重筛选机制使得A型阴性血成为十大稀有血型中极具代表性的存在,其临床稀缺性甚至超过部分仅依赖单一抗原系统的罕见血型(如孟买血型、P血型等)。

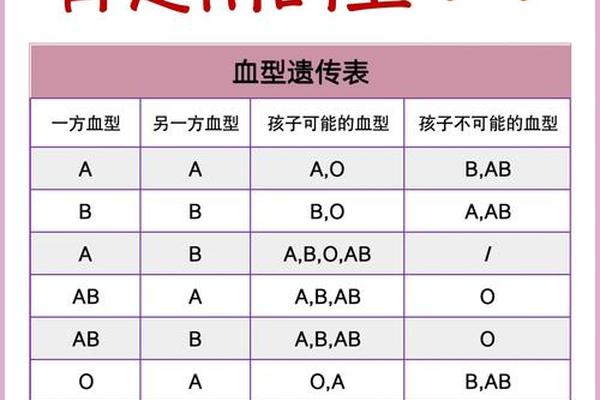

从遗传学角度分析,A型阴性血的产生源于ABO基因与Rh基因的罕见组合。ABO系统中A型基因通过显性遗传传递,而Rh阴性则需父母双方均携带隐性d基因。数据显示,我国汉族人群中Rh阴性比例仅0.3%-0.5%,其中A型阴性血更因地域差异呈现显著分布不均,例如华南地区O型血占比高达44%,而A型阴性血不足0.2%。这种基因叠加的偶然性,使得A型阴性血成为自然选择中的“基因”。

二、医学实践中的双重挑战

在临床输血领域,A型阴性血面临供需失衡与技术门槛的双重困境。由于Rh阴性血库普遍依赖志愿者动态储备,A型阴性血的库存波动性极大。据血站统计,2023年我国A型阴性血年均缺口达12.7万单位,尤其在消化道溃疡、肝病高发的A型血人群中,手术用血需求激增时常引发紧急调配。

免疫相容性问题是另一大挑战。A型阴性患者只能接受A型阴性或O型阴性血液,而O型阴性作为“万能供血者”仅占人口0.1%。这种限制在紧急救治中尤为突出,例如2024年江苏某三甲医院曾因缺乏匹配血源,被迫对一名A型阴性车祸患者采用自体血回输技术。妊娠期的Rh溶血风险需要提前干预,孕妇需注射Rh免疫球蛋白阻断抗体生成,这对医疗资源匮乏地区构成严峻考验。

三、社会支持系统的协同构建

建立区域性稀有血型联盟成为破解困局的关键。目前我国已形成以省级血液中心为核心的“熊猫血”互助网络,通过基因筛查技术将A型阴性献血者纳入动态数据库。例如广东省血液中心通过AI算法预测用血高峰,提前启动定向招募,使A型阴性血储备量提升37%。

公众认知提升与政策保障同样重要。2024年新版《献血法》增设稀有血型专项条款,规定三甲医院必须配备稀有血型快速检测设备。社交媒体平台涌现出“阴性血妈妈联盟”等自发组织,通过经验共享缓解孕产焦虑。数据显示,参与互助组织的A型阴性血女性,孕期并发症发生率降低52%。

四、未来研究的突破方向

基因编辑技术为人工合成血液提供新思路。2024年北京大学团队利用CRISPR-Cas9技术,成功将O型阳性红细胞改造为Rh阴性表型,体外实验显示其抗原稳定性达98%。若该技术成熟,A型阴性血的工业化生产将成为可能。

冷冻保存技术的革新也在延长血制品生命周期。液氮超低温存储可将红细胞保存期从42天延长至10年,挪威特罗姆瑟血库已建成全球首个稀有血型“基因银行”,其中A型阴性血样本占比15%。与此干细胞定向分化研究正探索从患者自体细胞培育匹配血液,从根本上解决供给问题。

A型阴性血作为血型系统中的“双重稀有者”,既是生命科学的研究富矿,也是公共卫生体系的试金石。其稀缺性折射出基因多样性的珍贵,也考验着社会资源的协调能力。未来需继续深化基础研究、优化血库管理、强化公众教育,让每一个稀有血型个体都能获得平等的生命保障。正如国际输血协会所述:“血型的价值不在于其稀缺程度,而在于我们如何构建守护生命的网络。”